Aktuelle Seite: Startseite

11 Vermischtes - zweiter Teil von Kap 01

11 Vermischtes - zweiter Teil von Kap 01

M100-Tel, Email und Medikation01 für Rezepte

Telefon

http://rohr.aiax.de/TeleNummern.txt

Email-Webzugang

https://www.t-online.de/#top, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wolf1945gang

HAS 10.09.2018

Mannl & Haugg Hassfurt, untere H_Straße Tel 61970 Frau WihrMannl & Haugg Hassfurt, untere H_Straße Tel 61970 Frau Wihr

Chefarzt der Abteilung für Innere MedizinHaßberg Kliniken, Haus HaßfurtHofheimer Str.6997437 HaßfurtTel.: 09521-28222 (Sekretariat) Frau Lutz und ???

Wolfgang Rohr, 24.02.1945, Altvaterstr. 7, 97437 HassfurtSekretariat Innere Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! um PatientenNr. bitten Email nur in der Arbeitszeit z.B. Montag ab 09:00 Uhr Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

**********************************************************************************************************Medikation ab 01.08.2016 durch Info Dr. Hochreuther, Sprechstunde 10:45 im KH, Innere Abteilung

( ASS 100 wird erstetzt durch ) Xarelto wieder von mir abgesetzt ASS-ratiopharm® PROTECT 100 mg 4,05 € N3 100 Tabletten ASS-ratiopharm® PROTECT 100 mg 100 Tabletten

[Xarelto 15 mg 1 - 0 - 0 BlutVerdünn + Entwässerung abgesetzt siehe Spiegel online und mit 300.-/98 Tabl viel zu teuer] Simvastatin 40 0 - 0 - 0 - 1/2 Cholesterin Vocado HCT 40/10/25 0 - 0 - 0 - 1 BlutDruck langfristig + Entwässerung [Bisoprolol 5mg 1 - 0 - 0 - 1 BlutDruck kurzfristig , 2 Packungen bitte, Wassereinlagerung vermutet]Beloc-Zol forte 190 mg / 100 Tabl 1 - 0 - 0 - 1/2 Allopurinol-ratiopharm 300mg/100Stk 1 - 0 - 0 HarnSäurePantoprazol 40 nur bei Bedarf SodbrennenDytide Entwässerung 1 - 0 - 0 - 1 50 mg / 90 Tabl

Metformin 1000 1/2 - 0 - 1/2 BlutZucker zur InsulinUnterstützung

Lantus gegen 23:00 Uhr 0 - 0 - 0 - 1 24 Std-Wirksamkeit http://www.patienteninfo-service.de/a-z-liste/l/lantusR-solostarR-100-einheitenml-injektionsloesung-in-einem-fertigpen/HumInsulin Normal QuickPen 1 - 1 - 1 - 0 3.6 Std-Wirksamkeit **********************************************************************************************************10 x Kranken-Gymnastik10 x Lymph-Drainage**********************************************************************************************************

Bei Entzündung des linken Unterschenkels hilftFlammazine Creme zur Anwendung auf der Haut 50 gr TubeSulfonamid Antibioticum, enthält Propylenglykol

Gegen PilzBefall:

ratiopharm Fungizid-Creme Wirkstoff < Clotrimazol >Batrafen Creme Wirkstoff < Ciclopriox-Olamin >Flammazine Creme zur Anwendung auf der Haut 50 gr Tube Entzündung==================================================================

Email vom 22.08.2016 Rezept für Wolfgang Rohr, 24.02.1945, Altvaterstr. 7, 97437 Hassfurt Liebe Frau Lutz, gegen zu hohen Blutdruck nehme ich früh/abends je eine Bisoprolol 5mg,weshalb eine Packung schnell zu Ende geht. Ich bitte daher auf einemRezept in doppelter Ausführung folgende Posten: - 2 Packungen Bisoprolol 5mg- 1 Flammazine Creme gegen eine Entzündung des linken Unterschenkels(posttrombotisches Syndrom) Am Do. würde ich versuchen, die Rezepte an der KH-Pforte abzuholen. Vielen Dank für die Erledigung Wolfgang Rohr Falls ich eine Patienten-Nummer habe, würde ich die in Zukunft angeben, damites mit dem Finden leichter klappt.

====================== Email vom 02.Okt.2016 ============================

Sekretariat Innere Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bitte um Rezept in zweifacher Ausfertigung

Lieber Herr Dr. Hochreuther,Liebe Frau Lutz bzw. Frau Christ,

für folgende Medikamente bräuchte ich ein Rezept in 2-facher Ausfertigung:

1 Packung/10 Pens: HumInsulin Normal QuickPen1 Packung/10 Pens Lantus1 Packung Vocado HCT 40/10/25 98 FilmTabletten1 Packung Xarelto 15 mg

1 Tube ratiopharm Fungizid-Creme 1 Tubs Batrafen Creme

Ich würde die Rezepte dann wieder an der Krankenhaus-Pforte abholen

Vielen Dank für die Erledigung

Wolfgang Rohr

======================= Email vom So. 07.Mai.2017 ============================Lieber Herr Dr. Hochreuther,Liebe Frau Lutz bzw. Frau Christ, für folgende Medikamente bräuchte ich ein Rezept in 2-facher Ausfertigung:

1 Packung/10 Pens: HumInsulin Normal QuickPen1 Packung/10 Pens Lantus

1 Packung Vocado HCT 40/10/25 98 FilmTabletten1 Packung Beloc-Zol forte 190 mg / 100 Tabl1 Packung Dytide Entwässerung 50 mg / 90 Tabl Allopurinol-ratiopharm 300mg/100Stk 1 - 0 - 0 HarnSäure

1 Tube Batrafen Creme Vielen Dank für die Erledigung und Hinterlegung an der KH-Pforte Viele Grüße Wolfgang Rohr

18.09.2018 sehr wirkungsvolle Penicillin- Tabletten 20/40 Stück Amoxicillin AL 1000 im Zusammenhang mit einer schmerzhaften

Entzündung des linken Fußrückens

Kommentar schreiben

M999 TestSeite zur Rückstellung einer geänderten Seite auf den vorherigen Zustand

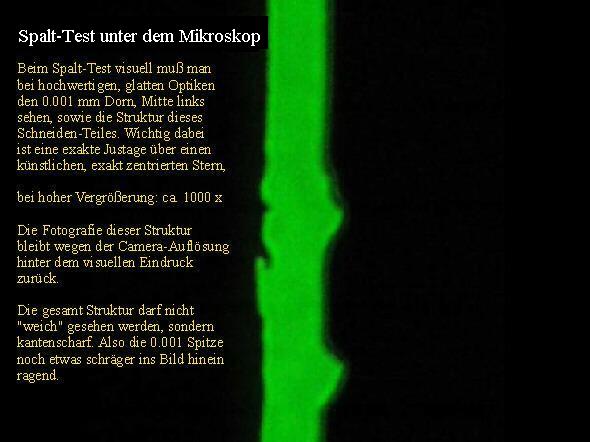

aiax-007-Spalt-Test

Der Spalt-Test

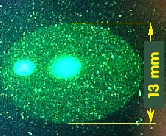

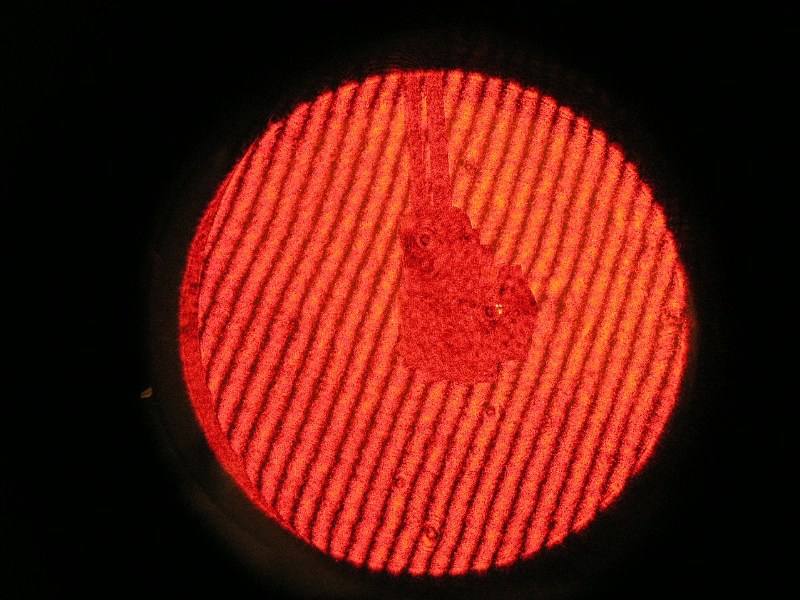

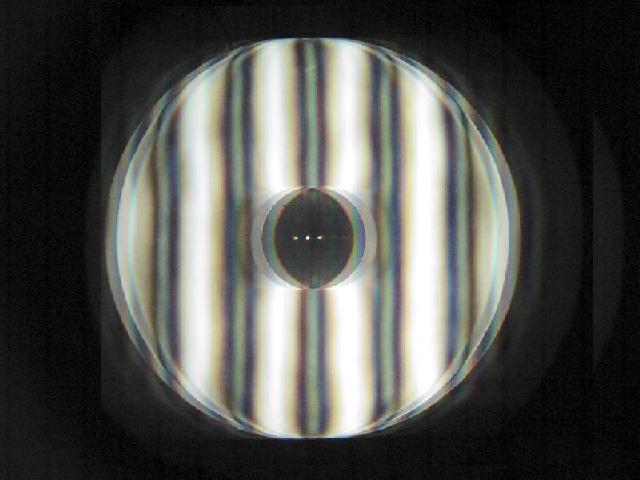

Der von mir benutzte Spalt-Test beruht darauf, daß ich mit der Höchstvergrößerung eines 2.5 mm Vixen-Okulars mir in Autokollimation meinen

unter einem Mikroskop vermessenen Lichtspalt anschaue und das Bild zu fotografieren versuche. Dieser Test kommt der Praxis am nächsten, weil

- sich die Bilddefinition der bekannten Struktur durch die Optik zeigen lässt.

- man sehr gut den Streulicht-Anteil und den Farblängsfehler erkennen kann.

- man sehr gut unterscheiden kann zwischen "glatten" und "rauhen" Flächen von optischen Systemen.

Leider ist mir die Quantifizierung derzeit nicht möglich, lediglich der Vergleich unterschiedlicher Systeme und die jeweilige Spaltabbildung.

Es geht also um höchste Auflösung und das Erkennen feinster Strukturen bis in den Ein-Micron-Bereich unter Ausschaltung der sonst

üblichen Luftunruhe.

Bereits geringe Luftunruhe beim Testaufbau oder nicht ganz exakte Justage verschlechtert das Ergebnis. Dieser Test zeigt ganz deutlich die

Unterschiede zwischen einem hochwertigen Newton-Spiegel und anderen optischen Systemen. Die fotografische Dokumentation der Test-

bilder stößt an die Grenzen meiner Olympus Camedia C-2040 ZOOM.

Die beste Abbildung gelingt mit sehr glatten, hochgenauen Newton-Spiegeln ab einer Größe von 300 mm Durchmesser. Sehr gute Abbildungen

erzielt man auch mit einem guten Apochromaten. Auch Maksutov-Systeme haben in der Regel, abzüglich eines kaum wahrnehmbaren Farblängs-

fehlers noch eine gute Abbildung. Kritischer sind alle die Systeme, die einen kräftigen Farblängsfehler oder über irgendein optisches Element

starkes Streulicht verursachen. In diesem Falle kann man die beiden Ausbuchtungen rechts oft nur erahnen. Visuell sind solche Systeme nur

bei niedrigen Vergrößerungen einsetzbar und natürlich problemlos für die Fotografie.

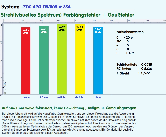

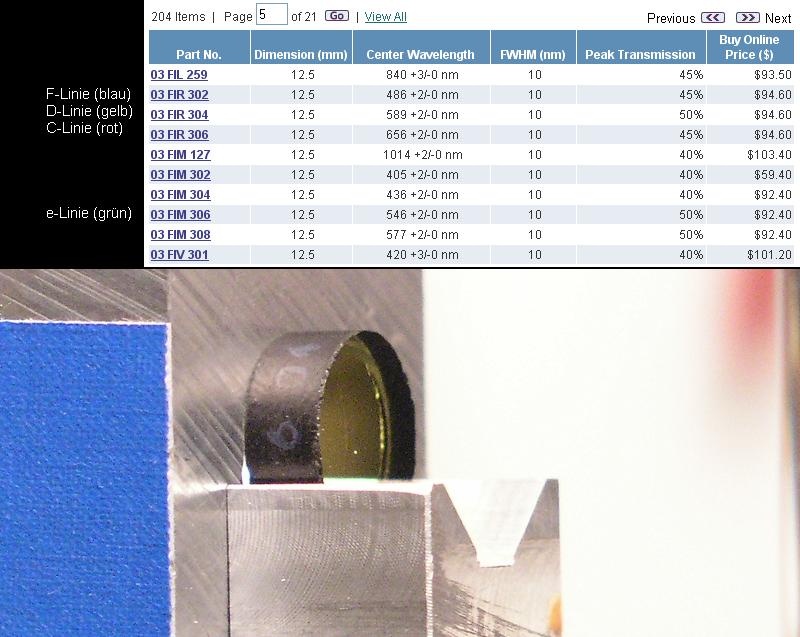

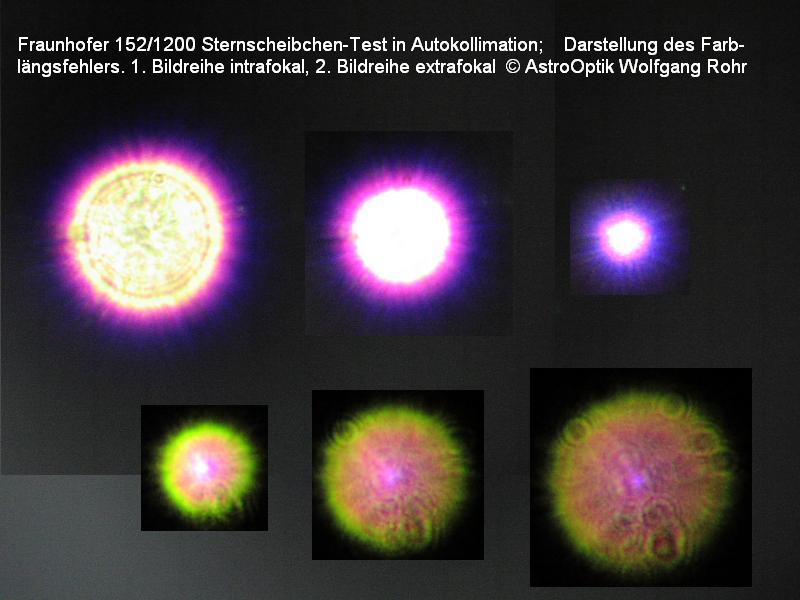

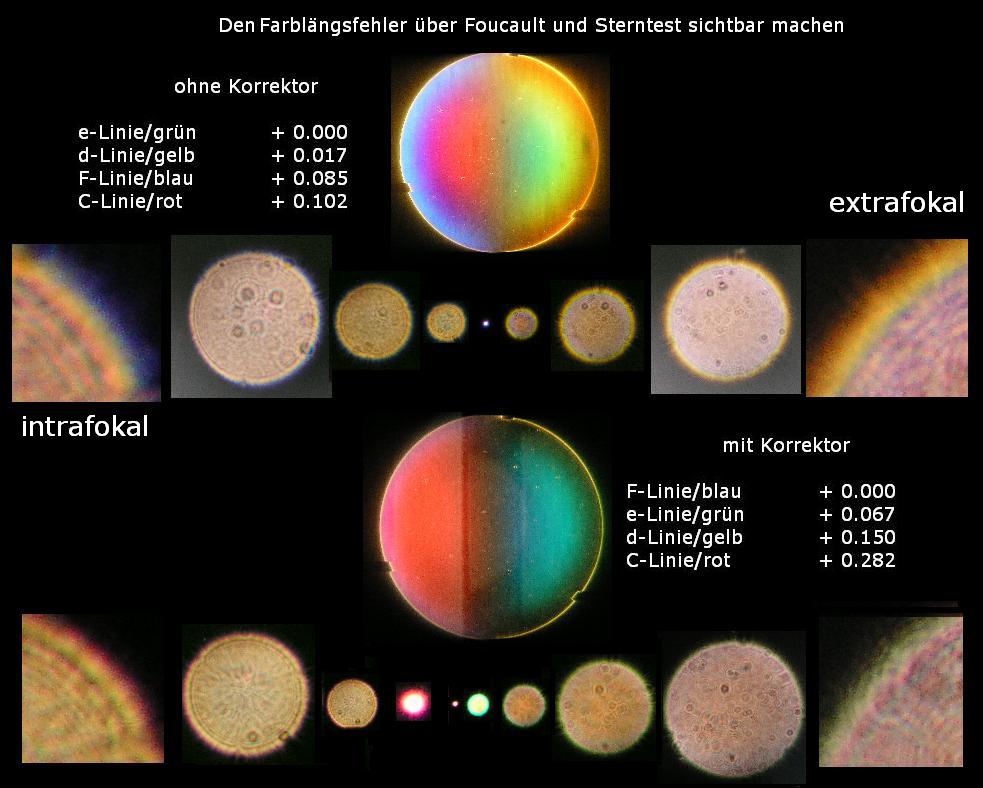

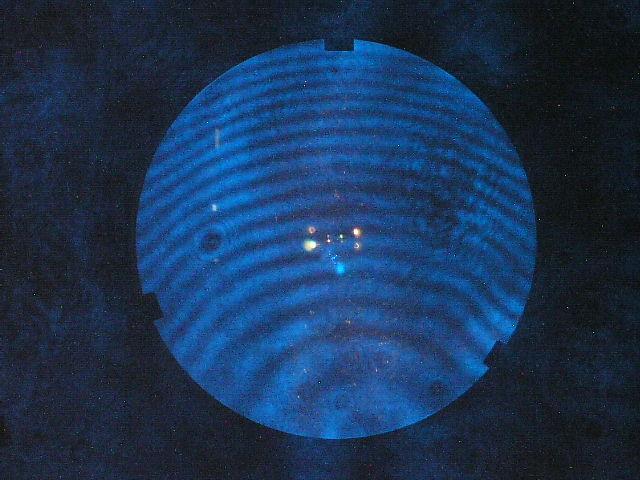

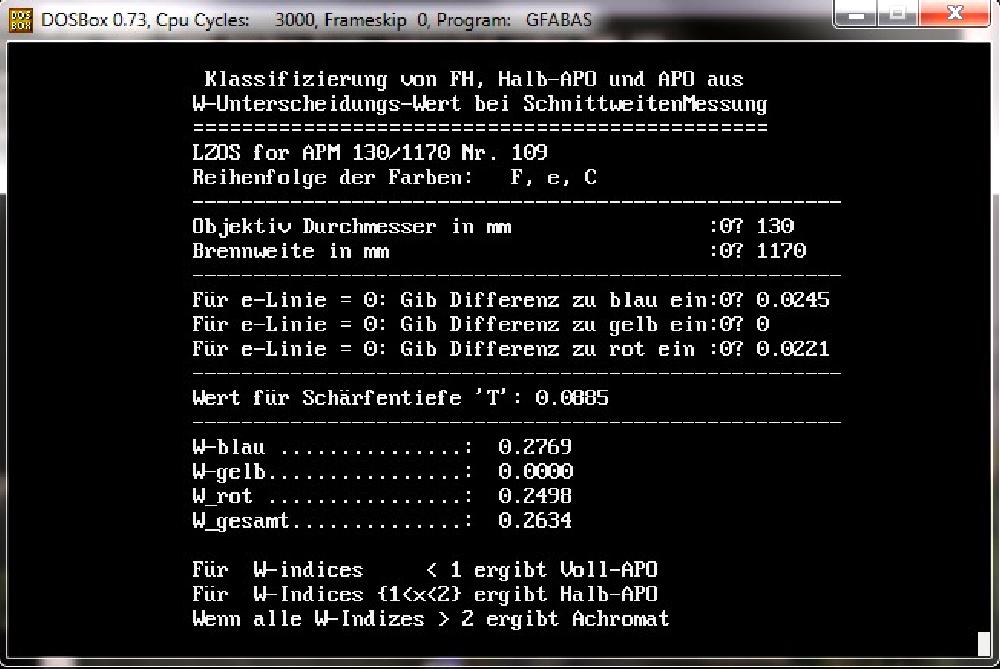

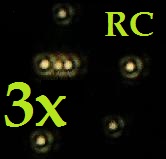

aiax-009-Restchromasie-Test

Der Restchromasie-Test

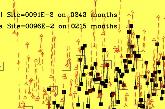

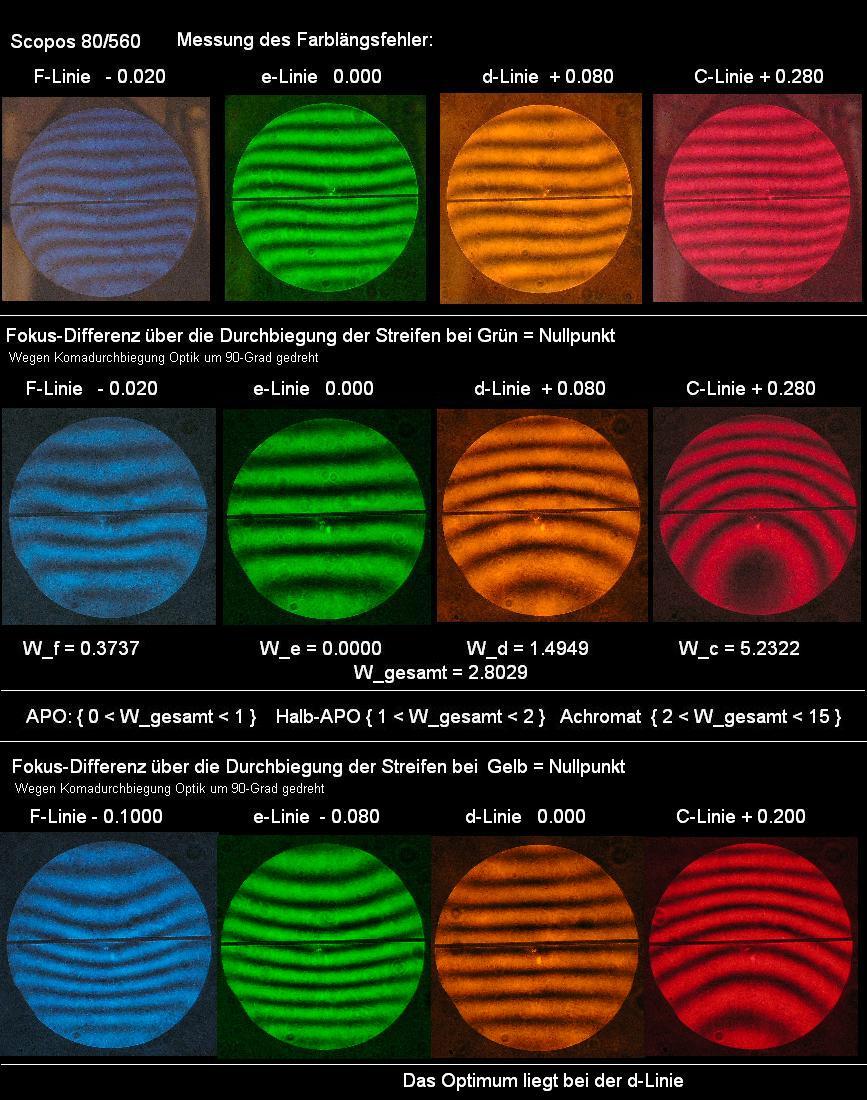

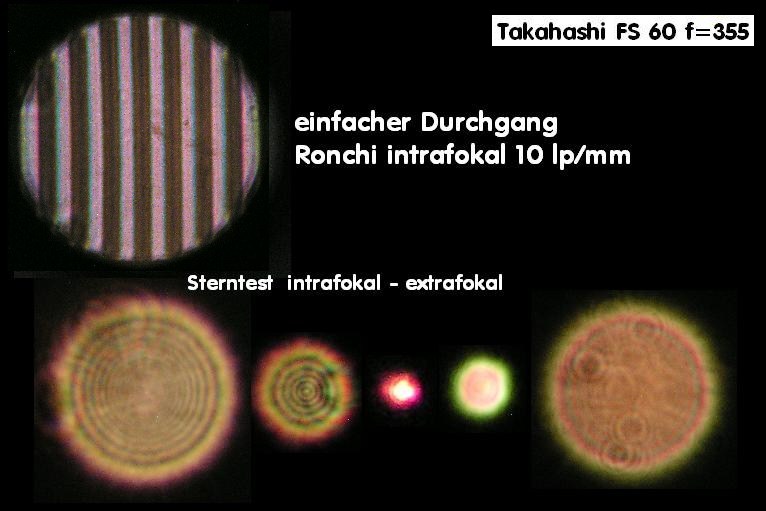

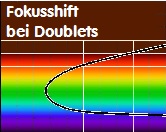

Augenblicklich gibt es eine Foren-Diskussion, wie der von mir bei einem 80/560 Apo gemessene Farblängsfehler von 0.3mm über drei Objek-

tive zu würdigen sei. Da ich mich aus einer Würdigung meiner Meßergebnisse grundsätzlich heraushalten muss (da sind Händler, Kunden und

Designer gefragt - hoffentlich wird der einschlägige Artikel bald veröffentlicht, auf dessen Formeln mein W-Wert beruht. Um aber die Entsteh-

ung meiner Daten transparenter zu machen, hier ein Bericht, wie sie entstehen. Jeder kann diese Messungen nachvollziehen, und zwar bereits

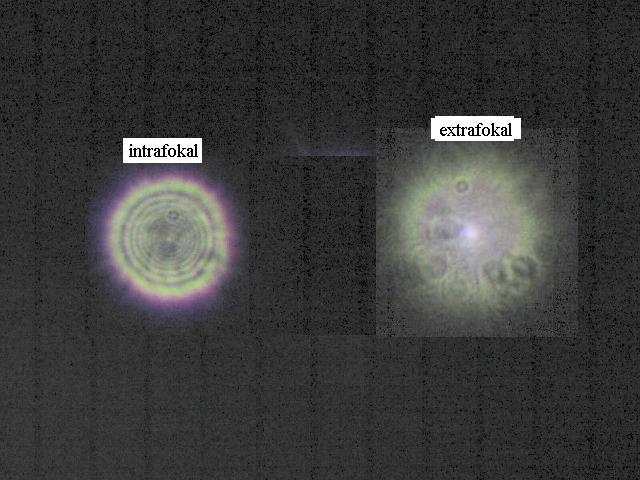

über den Sterntest, und da über den Farbsaum intra- oder extrafokal.

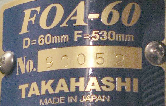

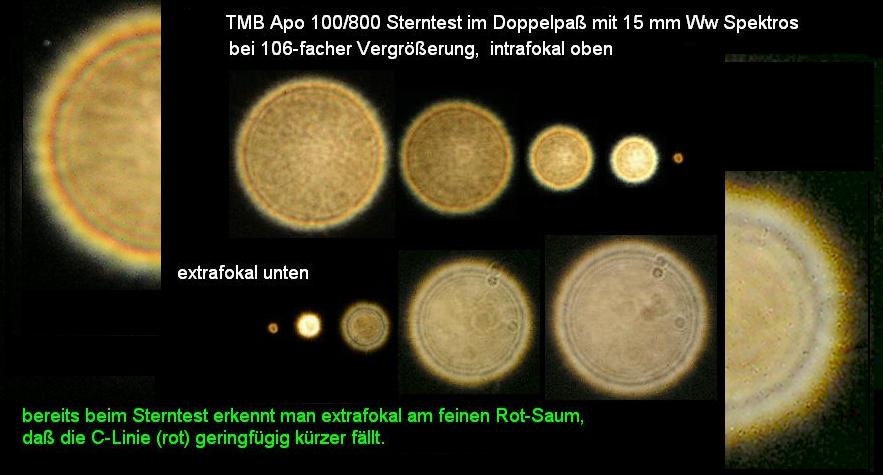

Man erkennt es hoffentlich wieder, mein TMB Apo 100/800, Referenz-Optik für diese Art Diskussion, sehr farbrein, ähnlich gut wie der

Takahashi 102/820, nur die Lage der Spektral-Farben ist anders.

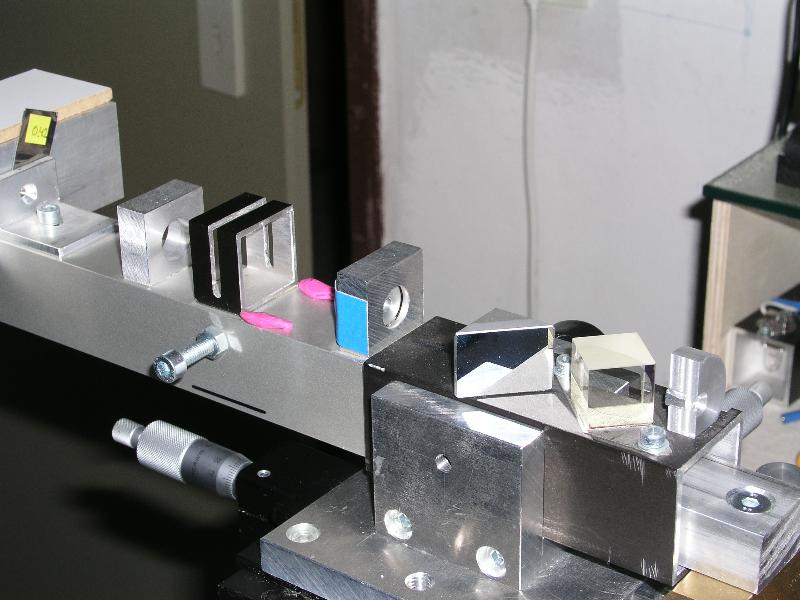

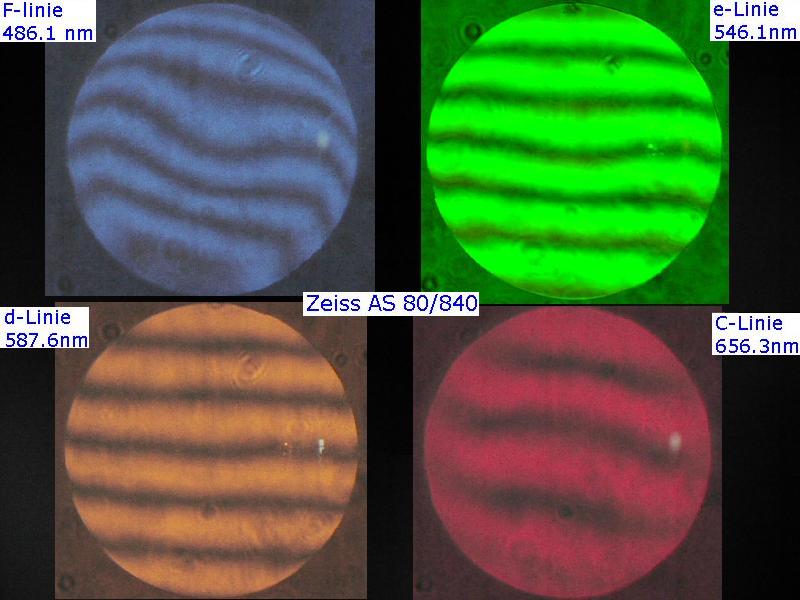

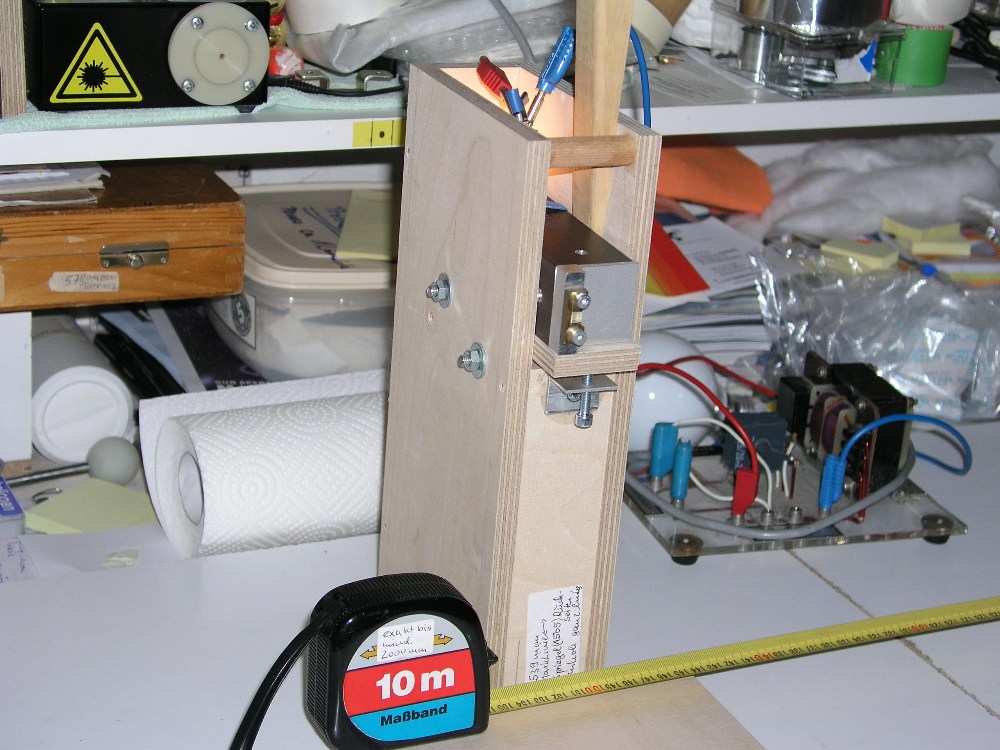

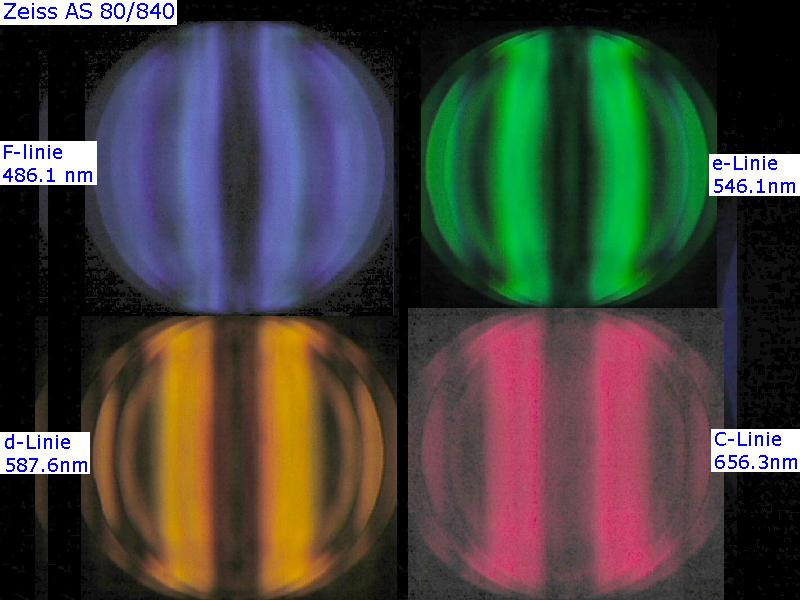

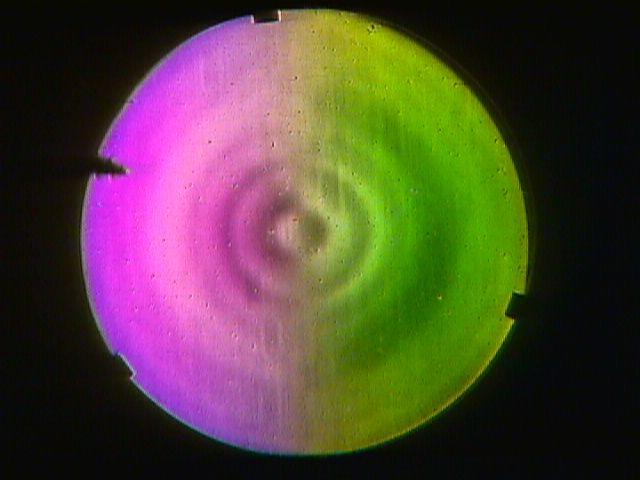

Eine der interessantesten Eigenschaften des Bath-Interferometers ist die Tatsache, daß er mit normalem Weißlicht ebenfalls funktioniert, weil

er nämlich keine Kohärenzlänge braucht, wie andere Interferometer. Damit hat man die Möglichkeit, im gesamten Spektrum des sichtbaren

Lichtes zu messen mit einer hohen Genauigkeit, wenn man sich weiter unten die techn. Daten von Melles Griot einmal anschaut. Die Anordnung

der Komponenten ist analog der üblichen Anordnung: Als Lichtquelle dient ein 0.4 mm Pinhole im Fokus eines ca. 120 mm kleinen Achromaten,

der ein ziemlich genaues Parallel-Bündel draus macht mit einer Blende von ca. 4 mm, damit die kleine Bikonvex-Linse gut ausgeleuchtet wird.

Linse mit Blende sitzt im Klötzchen mit dem blauen Klebeband. Dahinter Platz für die kleinen Interferenzfilter, die aus opt. Gründen im parallelen

Strahlgang stehen müssen. Alles übrige entspricht der üblichen Anordnung.

Damit auch die Toleranz der verwendeten Interferenzfilter eindeutig ist, vergleiche man mit dem Datenblatt von Melles Griot. Der kleine 12 mm

im Durchmesser Filter ist ungefasst, weshalb man auf ihn sorgfältig aufpassen sollte.

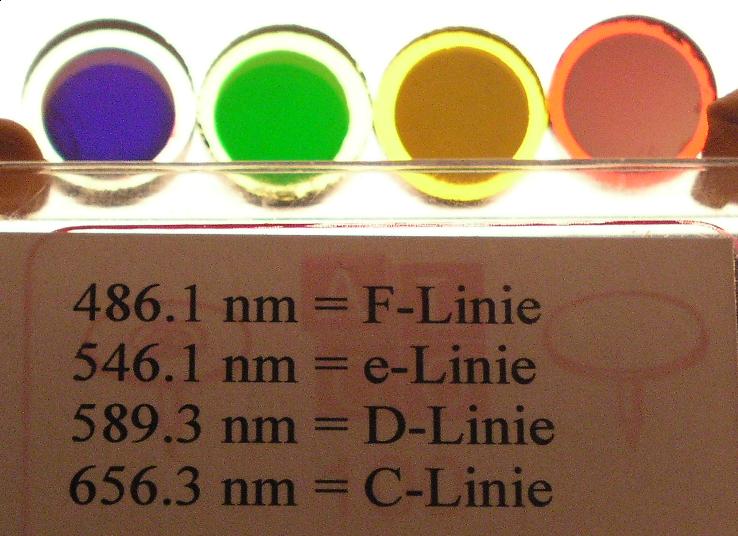

Damit auch der Farbeindruck der verwendeten Filter erkennbar ist, sei dieses Foto angefügt.

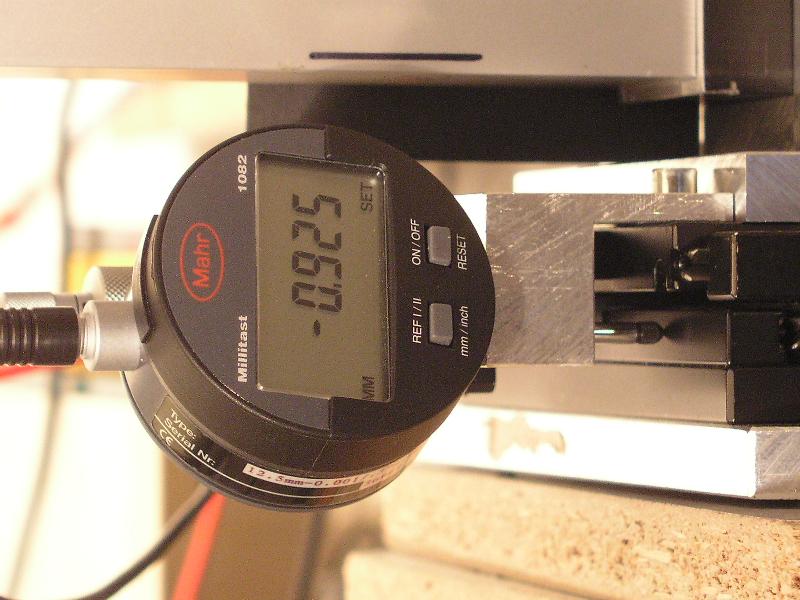

Ein weiteres Detail ist die Mikrometerschraube des Koordinaten-Tisches mit den üblichen 0.01 mm Teilerstrichen und einer Ablesegenauigkeit

von mindestens 0.005 mm und besser. Bei der exakten Vermessung sollte man den "toten" Gang der Gewindespindel in der Weise berücksich-

tigen, indem man mit der kürzestens Schnittweite beginnt, beim TMB diesmal Rot, weil dann die Spindel niemals zurück, sondern immer nur in

einer Richtung weitergedreht wird. Also in diesem Fall nacheinander: Rot, Gelb, Grün und Blau. Der Meßbereich von 25 mm ist für diesen Fall

ausreichend, (wenn man es übertreiben will, könnte man auch eine 0.001 mm Meßuhr benutzen, was aber gar nicht erforderlich ist.)

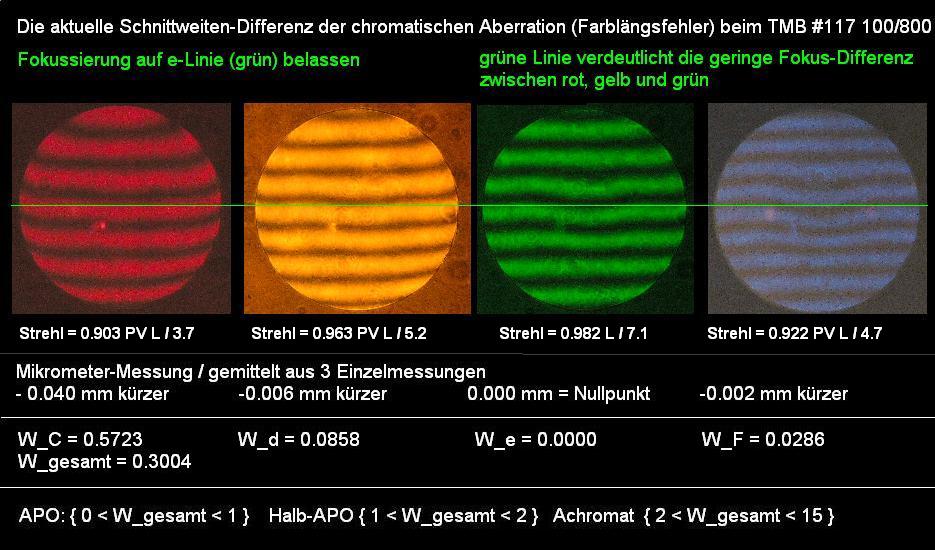

Nun habe ich absichtsvoll vor einigen Tagen das mit ZEMAX gezeichnete Diagramm der chromatischen Aberration unter dem Aspekt des

Farblängsfehlers vermessen mit einem W_gesamt-Wert von 0.4578. Aus der Differenz zum aktuell vermessenen besseren Wert von W_gesamt

von 0.2976 und der anderen Lage der Farben, mag man erkennen, daß die Diagramm-Darstellung die Wirklichkeit nicht gut reproduziert.

Anders als im Diagramm fällt nicht die F-Linie (blau) am kürzesten sondern bei der Messung die C-Linie (rot) Betrachtet man aber die Ergeb-

nisse dann ist das TMB Apo in der Praxis besser als im gerechneten Design, wobei man beachten muß, daß im Diagramm von der Brenn-

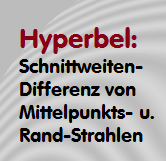

weiten-Differenz ausgegangen wird, während ich eine Schnittweiten-Differenz messe, und zwar nur die Differenz bezogen auf den e-Linien-

Fokus als Null-Punkt, das ist dann erreicht, wenn die Streifen mit allen Fehlern möglichst gerade sind. Bei Unter- oder Überkorrektur auf die

0.7 Zone oder Rand-Mitte-Rand auf einer Linie, wie bei der Parabel.

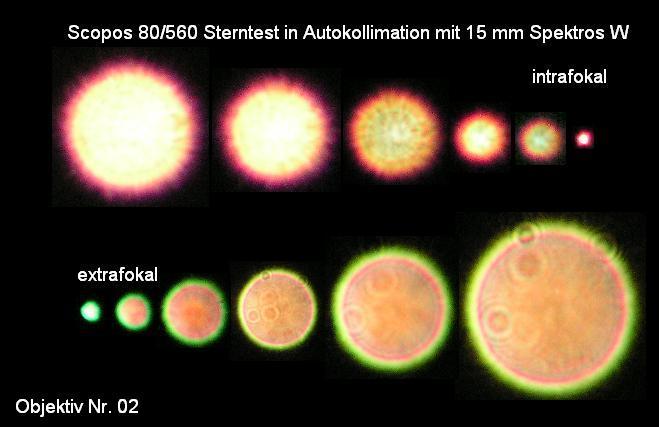

Zur Demonstration der unterschiedlichen Farb-Schnittweiten wäre natürlich der Scopos 80/560 mit einer Differenz von ca. 0.3 mm geeigneter,

weil sich für diesen Fall die Interferenz-Streifen erheblich stärker durchbiegen würden. In diesem Fall führt das sehr weit nach "hinten heraus-

fallende" Rot zu einer überdeutlichen Verformung der Interferenzstreifen mit der man auf andere Weise das

sekundäre Spektrum kathegorisieren könnte. Bei einem hochwertigen und farbreinen Apo läßt sich das deshalb nicht so gut zeigen. Man muß

also sehr viel genauer hinschauen, damit man die 0.01 mm Abweichung und weniger exakt vermißt. Deshalb auch die dünne grüne Linie quer

durch alle Interferogramme: Bei dieser Übersicht wurde exakt auf die e-Linie fokussiert, und lediglich die anderen Filter ausgetauscht. Aus der

geringen Durchbiegung der Interferenz-Streifen erkennt man aber doch, die Längenabweichung von rot nach grün von 0.04 mm. Für die Ver-

messung empfiehlt es sich, nur noch 1 - 2 Streifen einzustellen, und ganz sorgfältig - zu einem dünnen Lineal hin orientiert - zu fokussieren.

Siehe erstes Bild.

Wer sich daraufhin die Systematisierung anschaut, erkennt erneut, daß das TMB in der Liga des Takahashi oder eines HCQoder eines

Astreya Super Apo's spielt. Wobei das HCQ mit Glasweg verwendet werden sollte, das TMB hingegen ohne Glasweg.

Eine Anmerkung zum nächsten Bild: Orientiert an dem Lineal stellt man entweder die Streifen in gleicher Weise ein und liest die Schnittweiten-

Differenz an der Mikrometerschraube ab, oder aber man fokussiert exakt auf Grün und erkennt an der Durchbiegung der Streifen die Schnitt-

weiten-Abweichung: Nach oben gebogen bedeutet: Schnittweite fällt kürzer, nach unten gebogen bedeutet, Schnittweite fällt länger. Im Vergleich

zum TMB Apo bei 800 Fokus erleiden die Streifen eine gewaltige Durchbiegung über den Farblängsfehler.

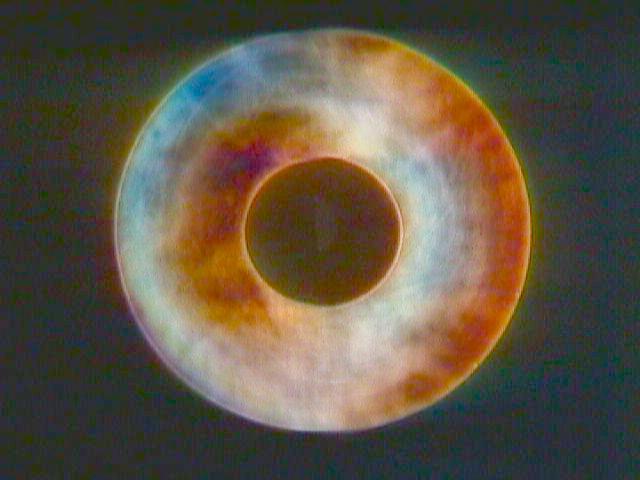

Wie sensibel bereits der Sterntest die aktuelle TMB Apo Farbverteilung ebenfalls darstellt, sieht man am gut sichtbaren Rotsaum, den das Stern-

scheibchen extrafokal umgibt. Über die Vermessung der Farbschnittpunkte, Rot liegt gerade mal 0.04 mm vor grün als Bezugspunkt, läßt sich

auch qualitativ sehr anschaulich der Farblängsfehler bzw. das sekundäre Spektrum oder die chromatische Aberration von jedem eindruckvoll

darstellen, nur halt nicht so exakt vermessen. Für die Beurteilung wäre das noch nicht einmal so entscheidend.

Wer also bei der Neu-Einführung von Linsen-Teleskopen welcher Coleur auch immer, nach einer Systematisierung sucht, der hat mit dem Stern-

test beginnend im Vergleich zu anderen Apo's hier:

Dies ist bereits ein gutes Kriterium zur Beurteilung der Farbsituation. Wie man das dann erklärt oder würdigt, soll meine Sache nun wirklich

nicht sein. Meine Berichte dienen der Transparenz von Optiken, denn gerade über die Qualität von Optiken wird viel erzählt. Ich publiziere

hier immer nur meine Meßergebnisse, was ich mir vor allem nicht verbieten lasse. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht tatsächlich zum

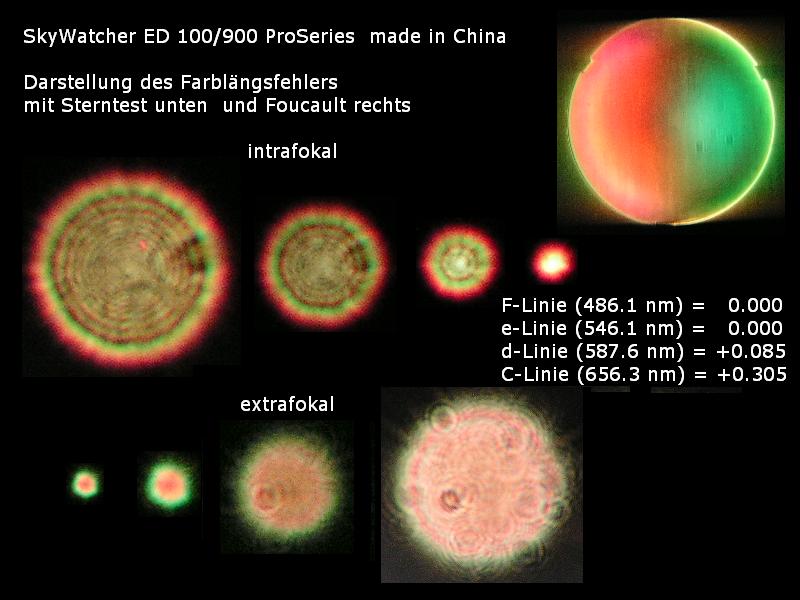

SkyWatcher ED 100/900 ebenfalls grün und blau dicht beieinander, gelb um ca. 0.08 dahinter und rot mit einem "weiten" Abstand hierzu.

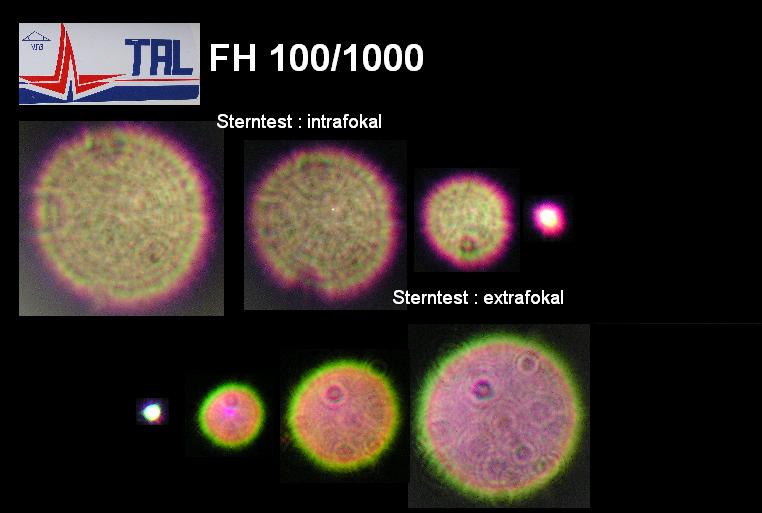

Noch ein paar andere Beispiele:

Für den TAL FH ergeben sich folgende Werte:

- e-Linie: + 0.000mm kürzeste Schnittweite

- d-Linie: + 0.125mm RC-Wert: 1.145

- F-Linie: + 0.345mm RC-Wert: 3.159

- C-Linie: + 0.645mm RC-Wert: 5.910

RC-Wert(gesamt): 4.532

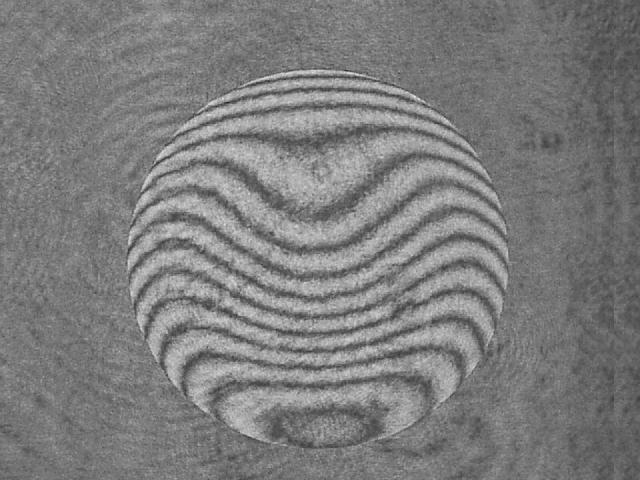

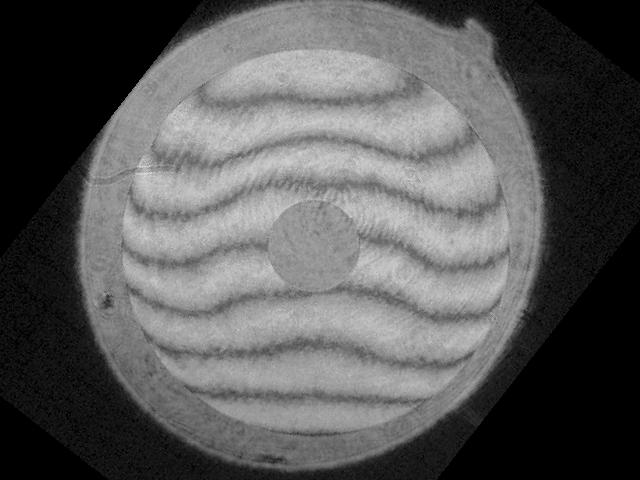

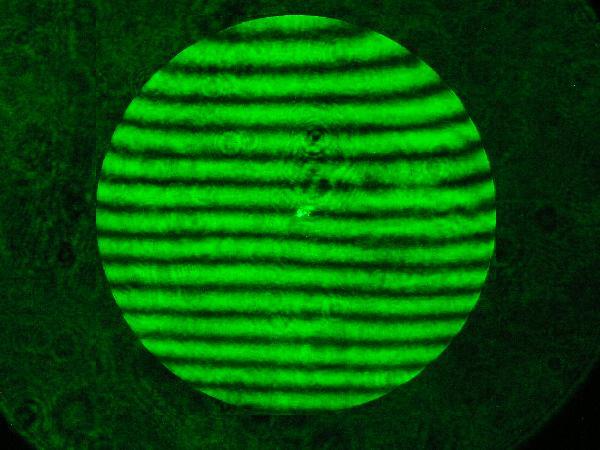

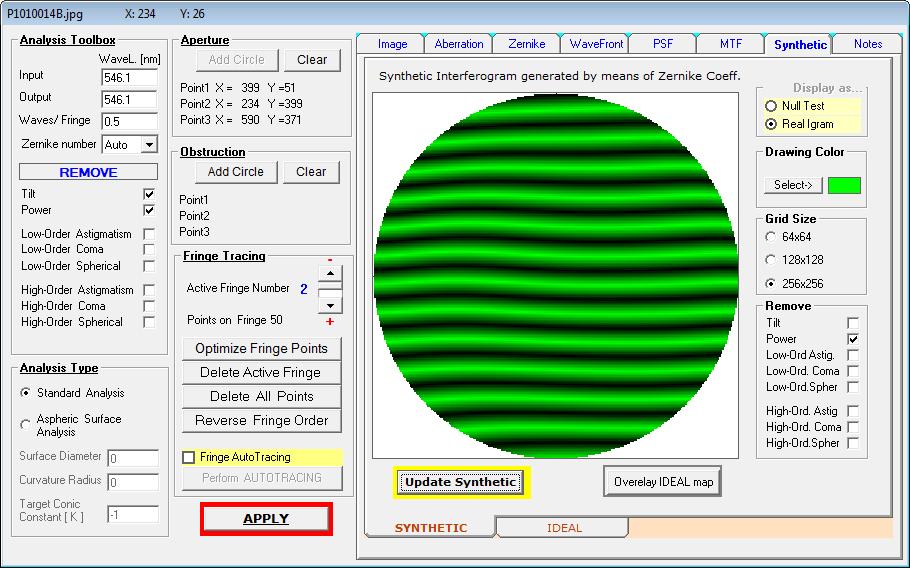

aiax-008-Interferometer-Test

Der Interferometer-Test

Trotz aller Diskussionen, die auf einigen Optik-Boards um die Feinheiten des 1973 veröffentlichten Bath-Interferometers geführt worden sind,

sind diese Makulatur und dieser leicht zu bauende und zu handhabende Interferometer hat weltweit in der Amateur-Szene seinen Siegeszug

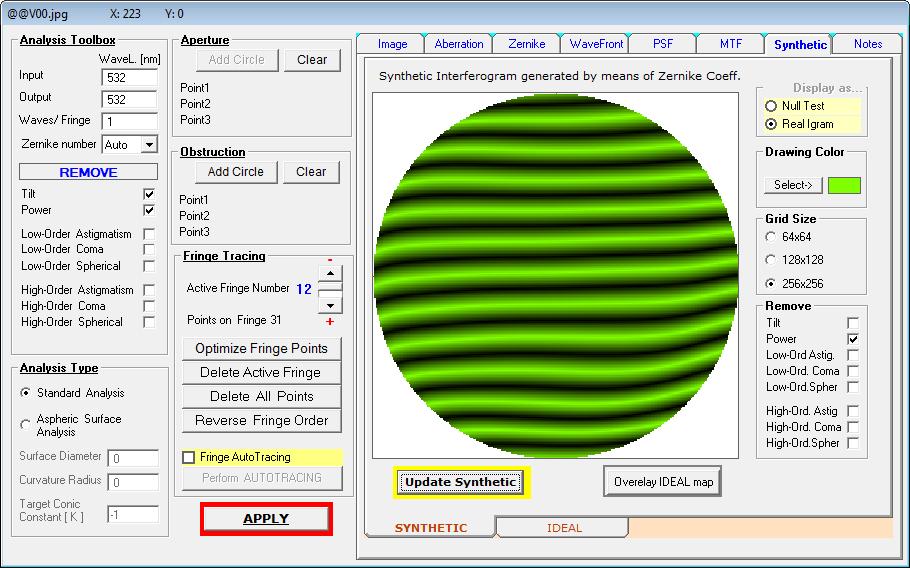

angetreten, an dem der Autor kräftigen Anteil hatte. Die Auswert-Software war bis zum Jahre 2000 noch wenig entwickelt, weshalb zuerst nur

eine reine Linien-Auswertung der Interferenzstreifen möglich war, später mit Unterstützung von Philipp Keller das gesamte Streifenbild als

Fläche ausgewertet werden konnte, und mit FringeXP von Dave Rowe, Los Angeles, eine fast schon professionelle Auswertung inklusive

Mittelung über mehrere Interferogramme möglich ist, und dadurch auch der Phasenshift-Interferometer in greifbare Nähe gerückt ist. Trotz

aller Kritik haben sich die Kritiker doch noch derartige Interferometer gebaut und sammeln auf gleiche Weise ihre Erfahrungen damit, wie ich

seit circa 40 Jahren. Eine Typisierung von Interferogrammen findet man unter http://rohr.aiax.de/typ-ig06.jpg sowie

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/14-beitraege/06-messtechnik-teil-2-aufbau-diverser-interferometer/66-interferogrammsuwteil-02-kap-06

Trotzdem gibt es im Umgang mit diesem Interferometer noch viele Feinheiten hinsichtlich Optimierung und bei unterschiedlichen optischen

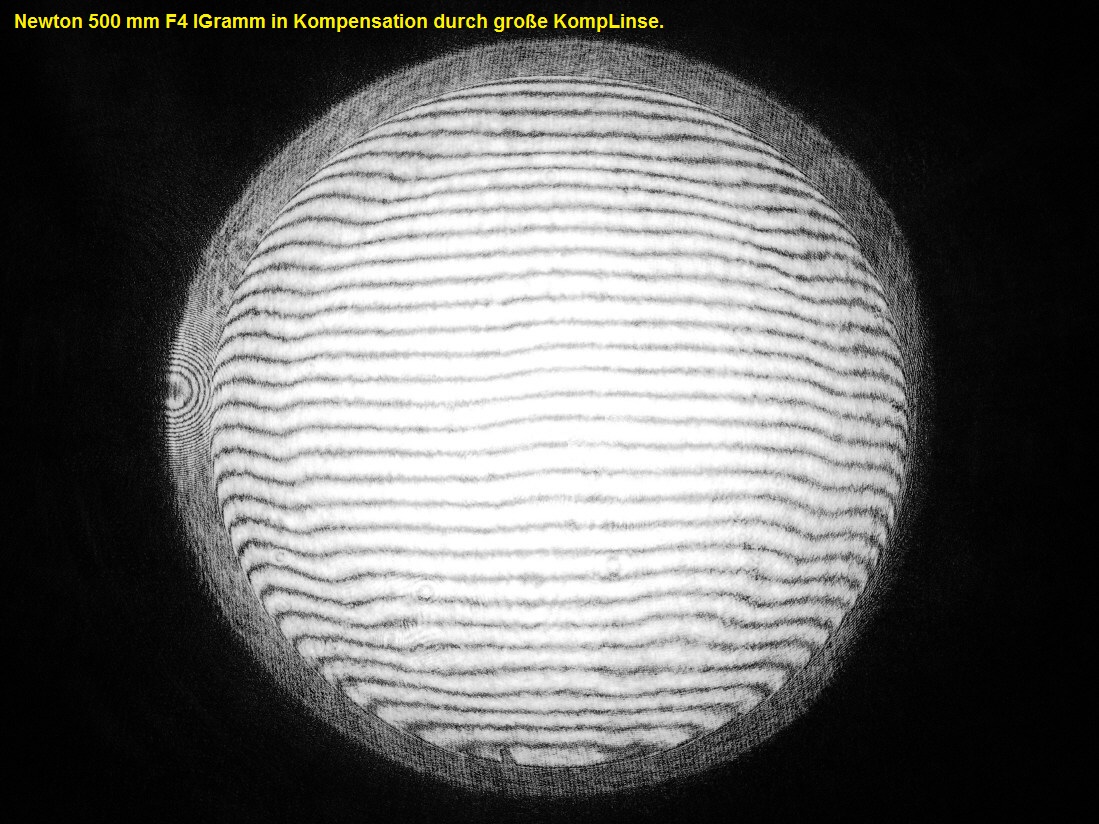

Systemen. Wichtigster Aspekt ist der Streifenabstand: Weil es in diesem Fall immer um die bilderzeugende Wellenfront geht, ist der Streifen-

abstand bei einem Interferogramm im Krümmungsmittelpunkt einer Kugel ein Lambda wave, während bei einem in Autokollimation gewonne-

nen Interferogramm (Streifenbild) der Streifenabstand Lambda/2 der Wellenfront ist. (Auf die Oberfläche bezogen verdoppelt sich jeweils der

Nenner des Bruches.)

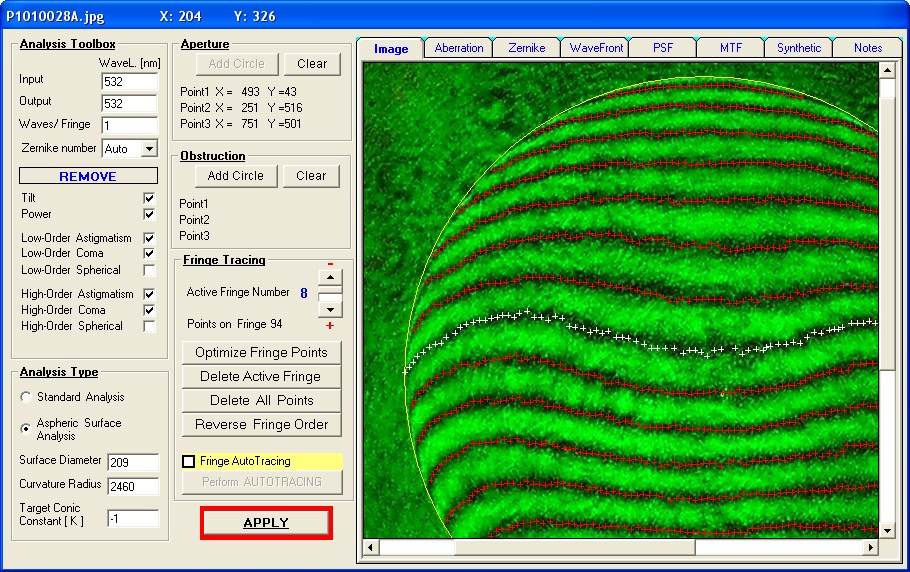

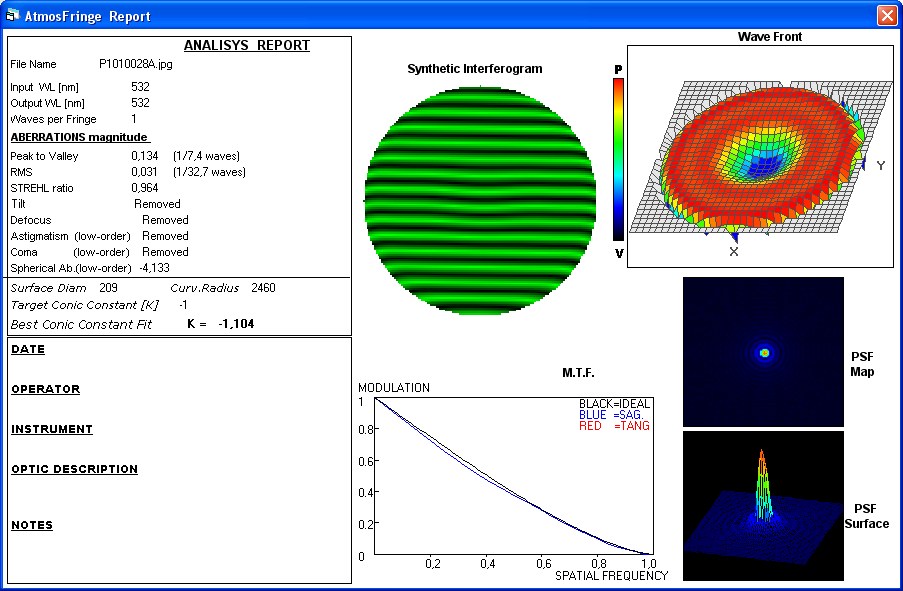

Bei der entsprechenden Eingabe in FringeXP gibt man also bei einem Kugelspiegel 1 ein, oder 0,5 bei einer Autokollimations-Messung.

Anders als der Ceravolo-Interferometer, dessen Referenz-Element eine Meniskuslinse ist, und deswegen exakt auf der Achse geprüft werden kann,

sollte beim Bath-Interferometer der Bündelabstand nicht mehr als 5 mm betragen. Dann bleibt der entstehende Fehler bei der Messung eines f/4

Newton-Spiegels in Autokollimation bei ca L/10 PV der Wellenfront, und das ist etwa der Messbereich, der mit dem Bath-Interferometer sicher ge-

messen werden kann. Die meisten Teleskope liegen in einem Bereich von L/4 - L/3 PV der Wellenfront, während frühere hohe PV-Werte über eine

Linienmessung nach Foucault oder Caustik entstanden.

Hier besteht noch die größte Diskrepanz, wenn es um den Peak to Valley Wert der Wellenfront geht: Beim Foucault-und Caustik-Test mißt man die

Längen-Differenz über eine Meridian-Linie, und macht im Vertrauen auf die Rotations-Symmetrie eine Aussage zu einer Fläche, die nie gemessen

hat. Diese Fläche braucht nur astigmatisch zu sein, und geht bei der Foucault-Messung nicht ins quantitative Ergebnis ein. Und weil viele Spiegel

nicht nur leicht astigmatisch sind, sondern auch noch andere Flächenfehler haben, entstehen bei der Linienmessung (Foucault) immer traumhaft

hohe PV-, RMS- und Strehl-Werte, die über ein Interferogramm selten zu halten sind, und regelmäßig zu Enttäuschungen bei den Besitzern führen.

Einem Interferogramm sieht man vor allem an:

- die Unter- oder Überkorrektur, flaches "W" oder flaches "M" bei immer gleichen Einstellung

- den Astigmatismus auf mindestens zwei Arten

- Komafiguren in Form eines flachen "S" oder bauchige oder kissenförmige Verformung der Streifen

- abfallende Kanten bei Spiegeln

- deutliche Zonen oder Flächenunregelmäßigkeiten

- rauhe Flächen, wenn sie besonders stark vorhanden sind

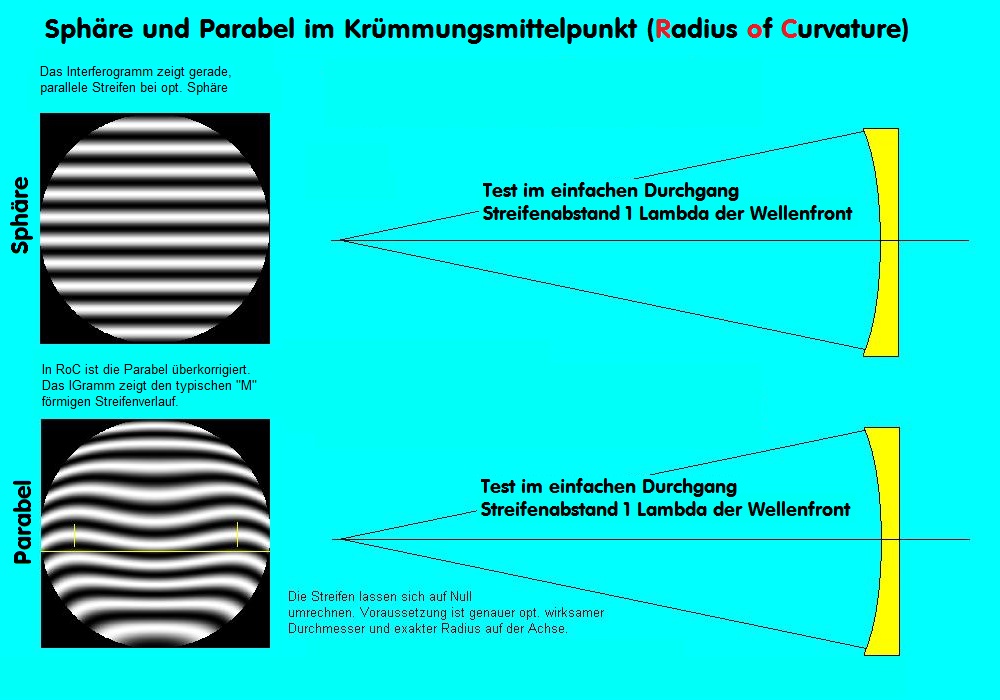

Weil eine Parabel im Krümmungsmittelpunkt prinzipiell einen überkorrigierten Kugelspiegel darstellt, sind die Streifen "M"-förmig verformt. Mit

FringeXP kann man bei genauer Angabe von Durchmesser und Radius den Newton-Spiegel auf Null umrechnen bei einer relativ großen Unsicher-

heit von mindestens 10%-20% Verminderung des Strehlwertes. Ganz schwierig ist der Fall bei einem F/4 Newton wegen der hohen Anzahl von

Interferenzstreifen bei dieser Art von Auswertung. Der Streifenabstand ist für diesen Fall 1.

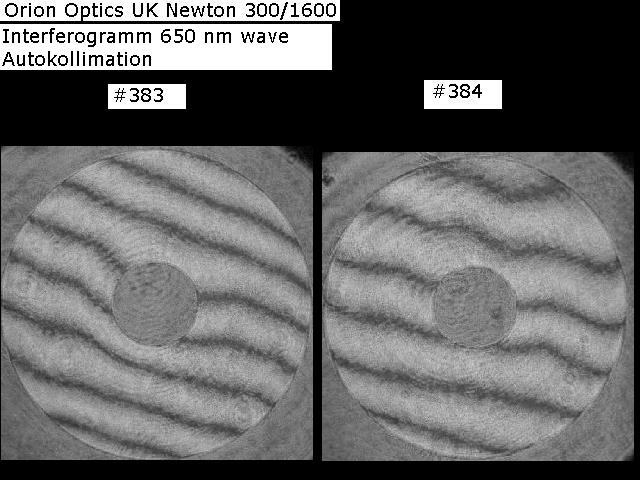

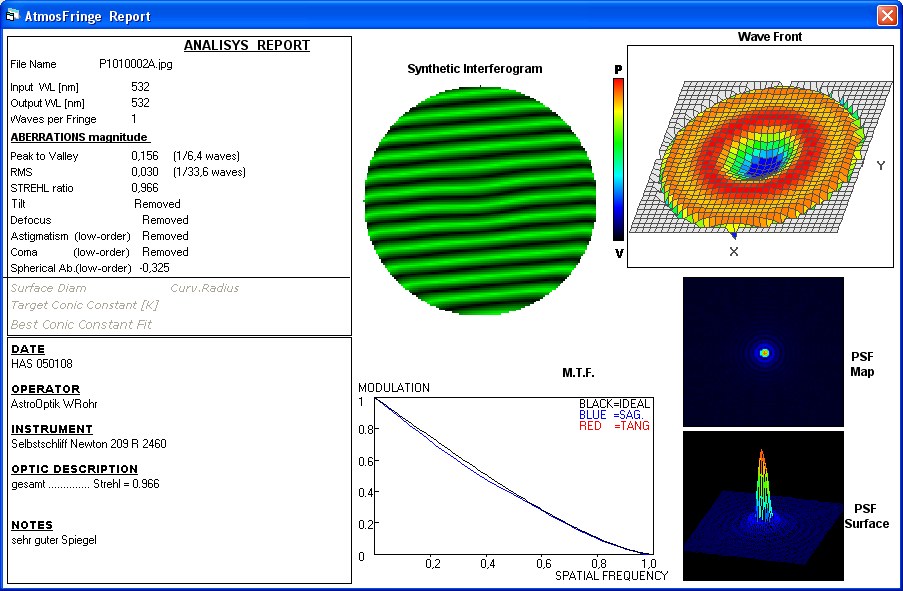

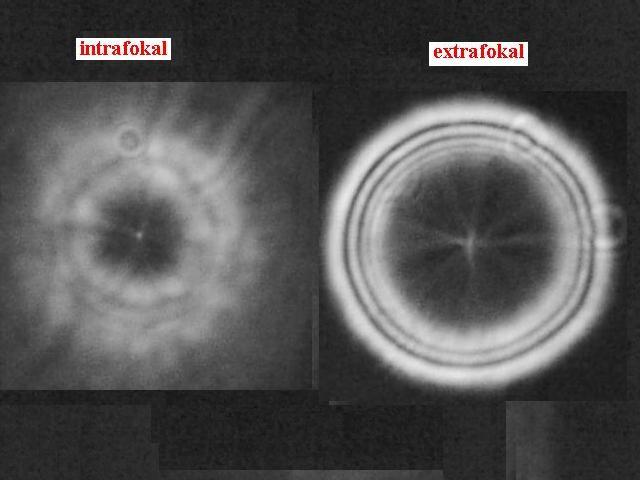

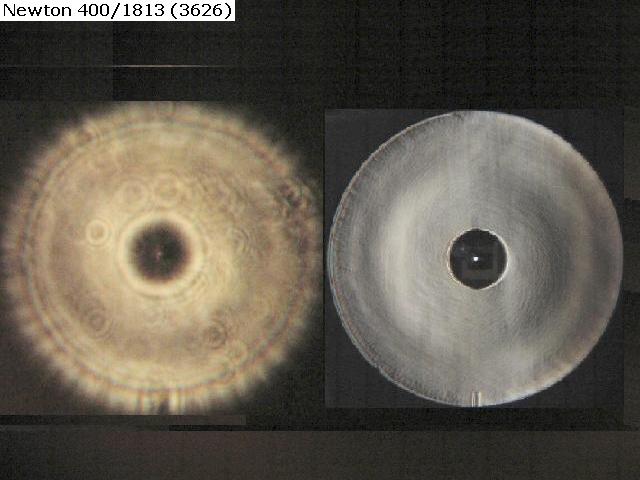

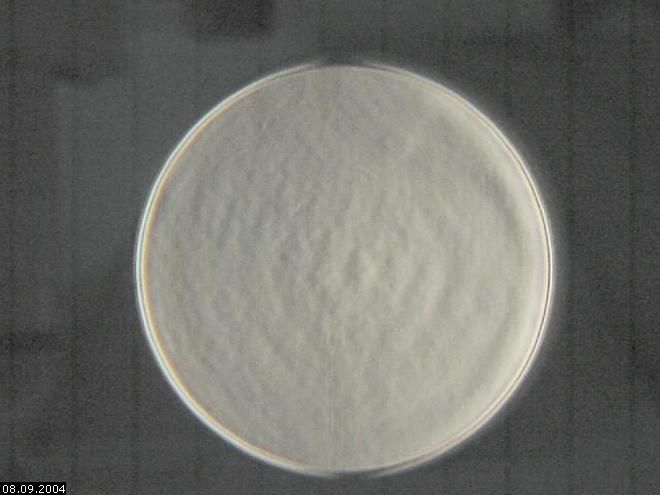

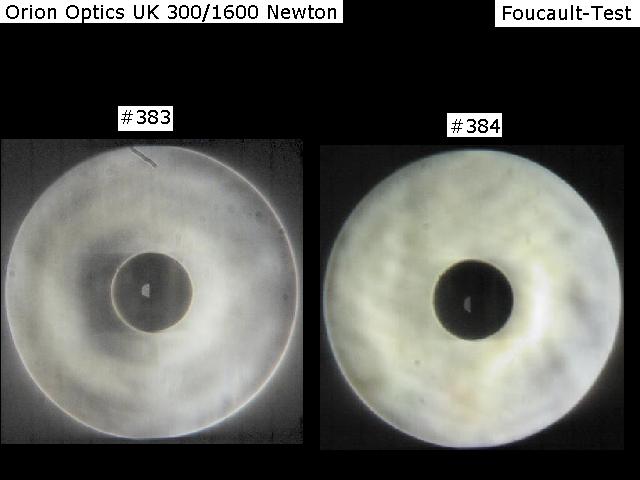

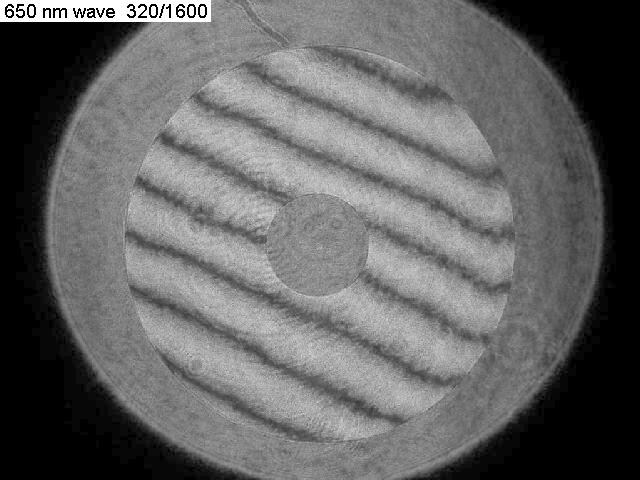

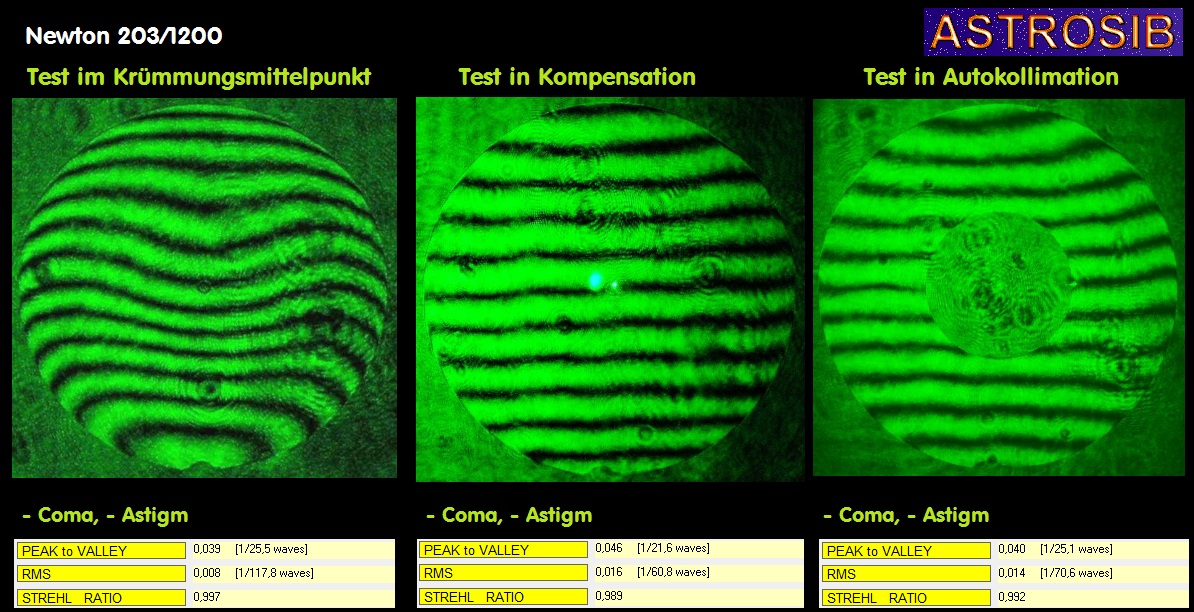

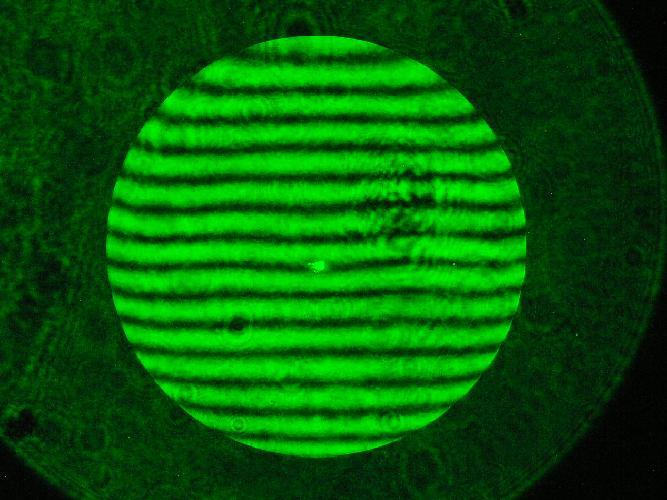

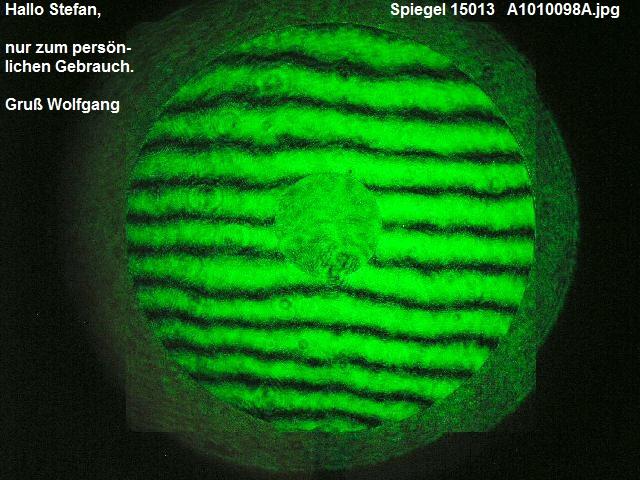

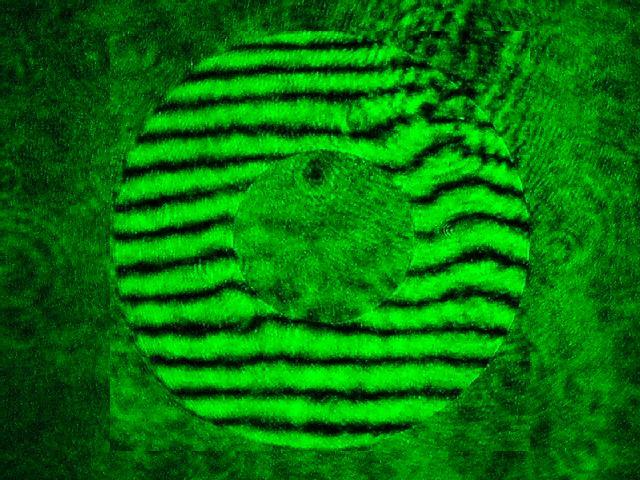

Bei diesen Streifenbildern bestägt der Streifenabstand L/2 der Wellenfront. Beide Spiegel haben eine hohe Qualität von #383 Strehl = 0.94, PV L/5.7

und #384 Strehl = 0.97, PV L/7.

Newton-Spiegel sind aus thermischen Gründen oft unterkorrigiert, was aber abhängig vom Substrat ist. Bei Pyrex wirkt "verbiegt" sich der

Glaskörper noch ganz erheblich, und eine solche Unterkorrektur ist ganz leicht über eine Isolierung der Spiegelrückseite "aufzufangen", wie

mir unlängst wieder bestätigt wurde von einem Sternfreund.

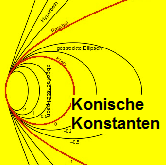

Mit FringeXP kann man über die konische Kontrante also den Absolut-Wert rechnen, wenn der Spiegel richtig temperiert ist, und den Optimal-

Wert, wenn der Spiegel durch fallende Außentemperaturen in seine optimale Parabel-Form "fällt" ! Ein einem Beispiel pendelte der Wert

zwischen Strehl = 0.702 zu Beginn einer Beobachtungs-Nacht bis 0.923 bei fallenden Temperaturen hin und her. Durch Isolation der Rückseite

kann dieser Fall ausgeglichen werden.

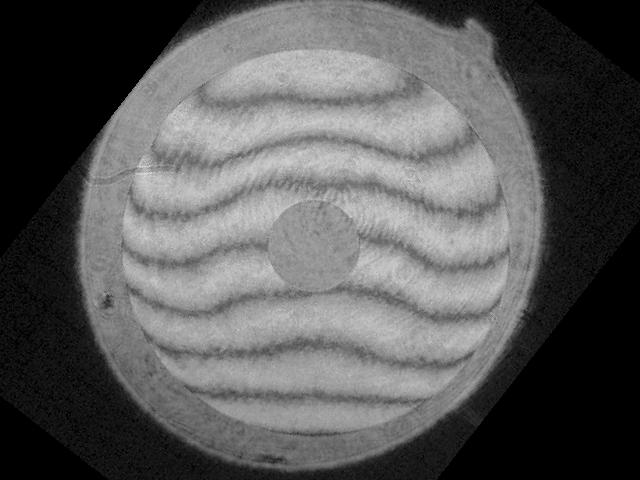

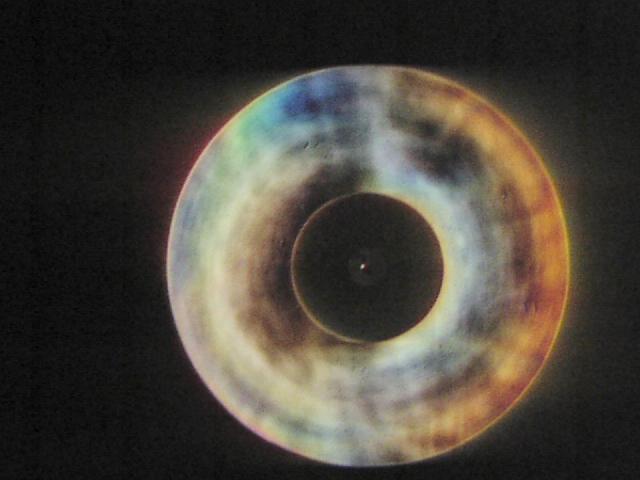

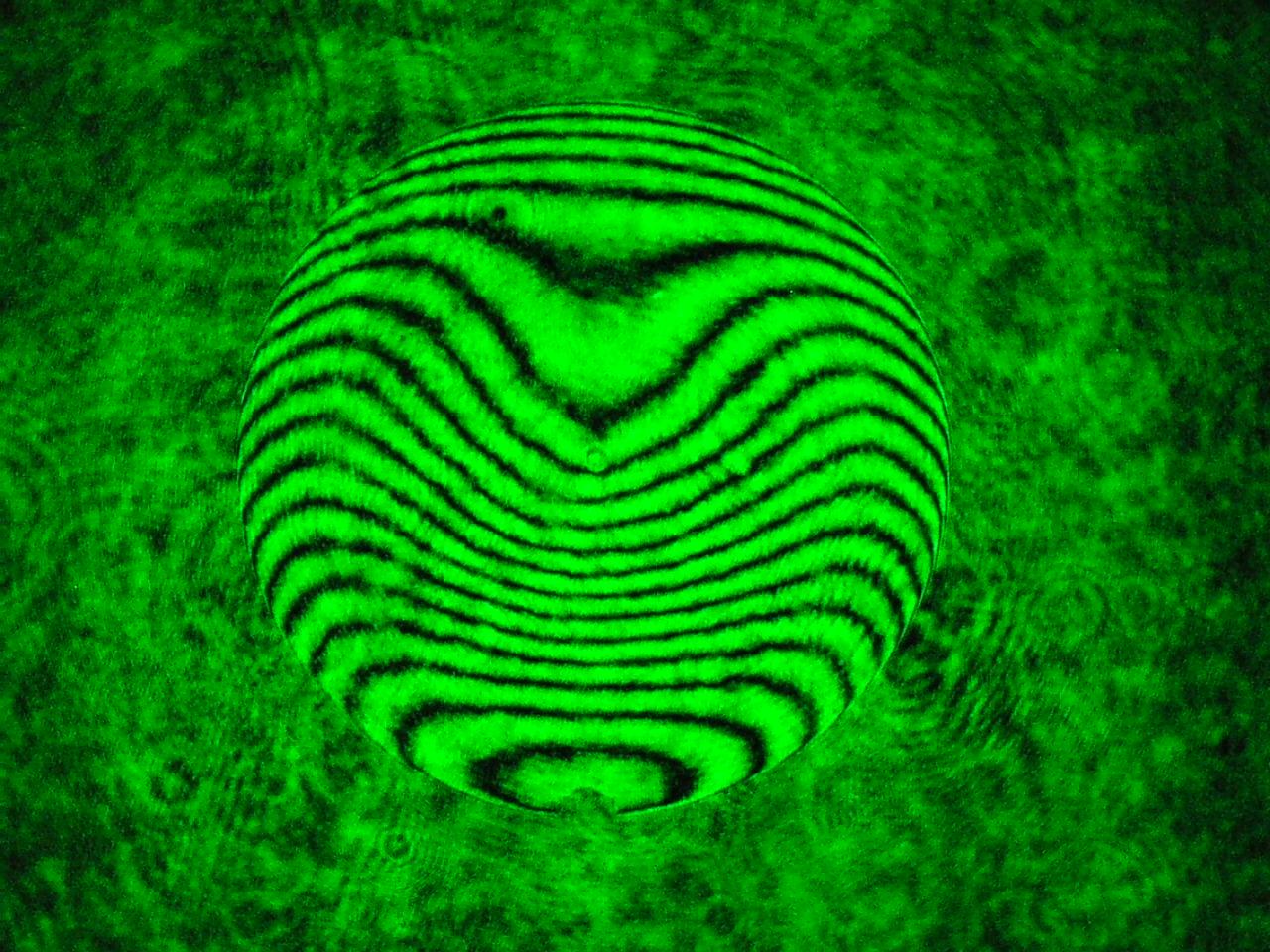

Als Weißlicht-Interferometer kann man hier in allen Wellenlängen mit Weißlicht messen, weil dieser Interferometer keine Kohärenz-Länge

beansprucht. Dieses Beispiel demonstriert die farbabhängige Verformung beim Öffnungsfehler, den sogenannten Gauss-Fehler. Das Optimum

bei diesem Zeiss-Objektiv liegt bei ca. 560 nm wave, während Blau überkorrigiert und Rot unterkorrigiert reagiert. (Siehe auch: "Der Optiker" -

Heinz Pforte, Band 2, Theoretische Optik, Verlag Gehlen, S 149 f)

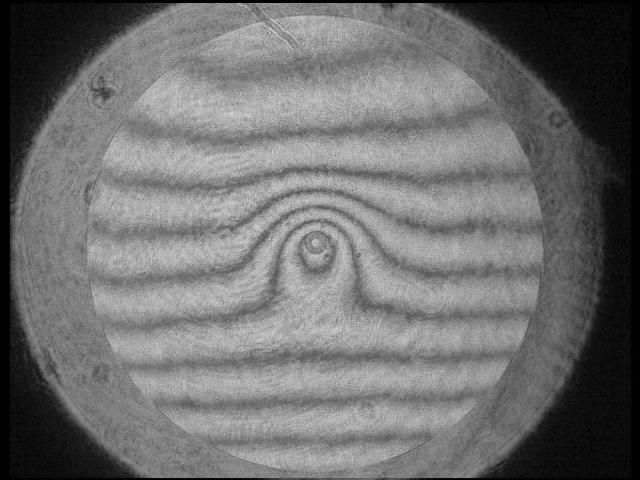

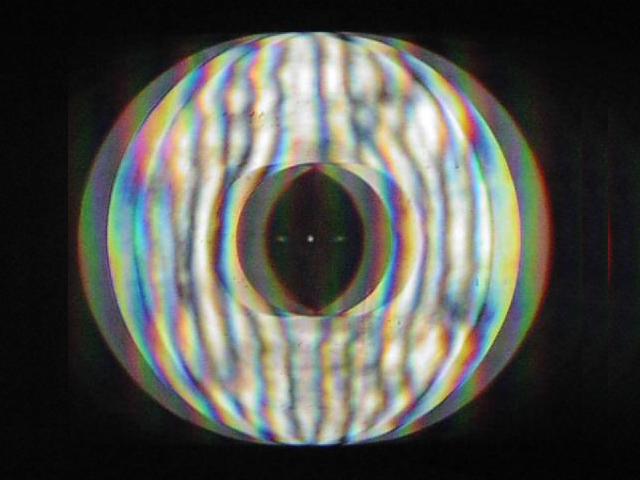

Deutliche Flächenfehler kann man bei diesem SC-System erkennen, die über die Schmidtplatte verursacht sind:

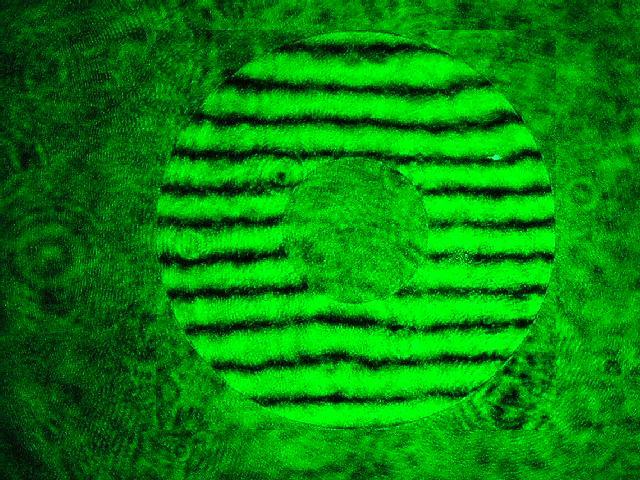

Bei diesem Newton kombiniert sich eine Unterkorrektur mit Astigmatismus, der an den ansteigenden Streifenabständen von unten nach oben

erkennbar ist. Auch leichte Koma ist noch vorhanden:

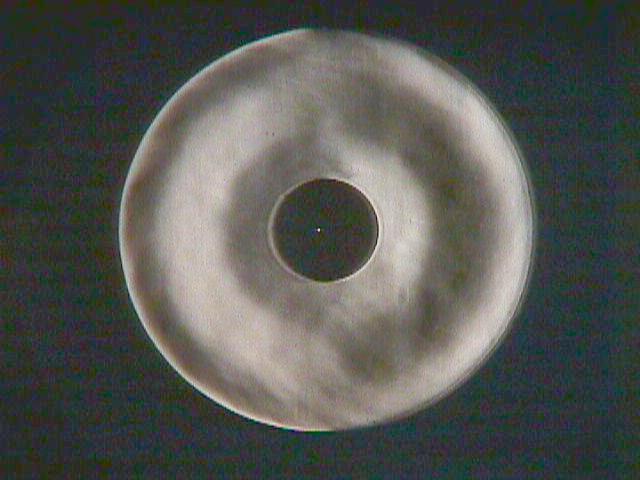

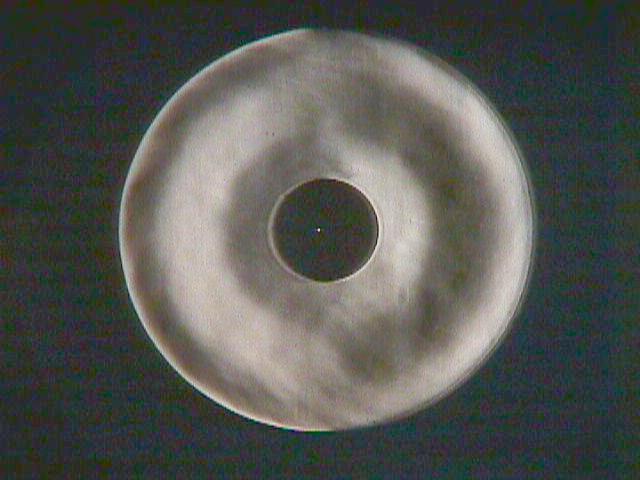

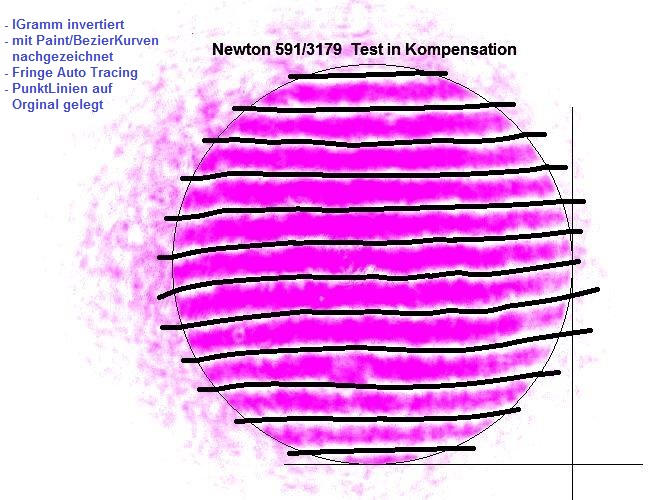

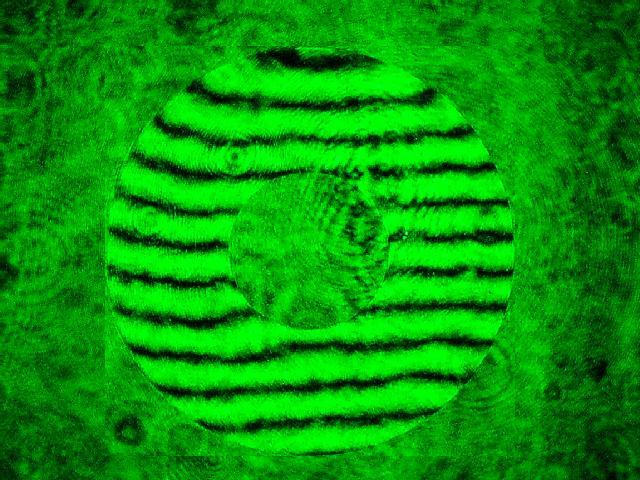

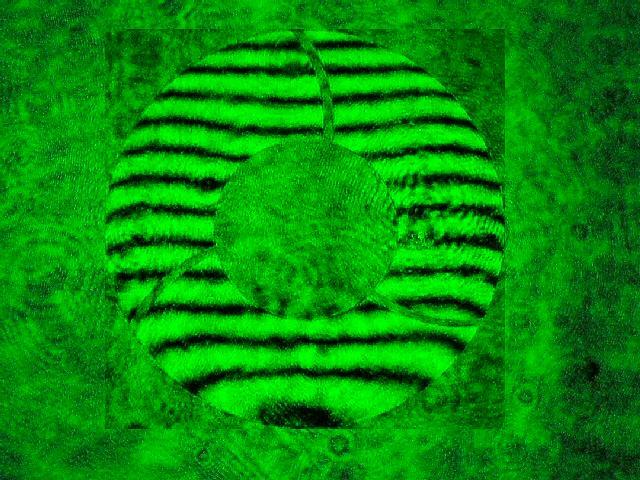

Dieser Fall zeigt einen in Kompensation gemessenen 300-er Newton-Spiegel mit einem kräftigen Kegel in der Mitte, von dem der Hersteller wohl

hoffte, daß ihn der Fangspiegel unsichtbar macht. Auch hier ist leichter Astigmatismus erkennbar.

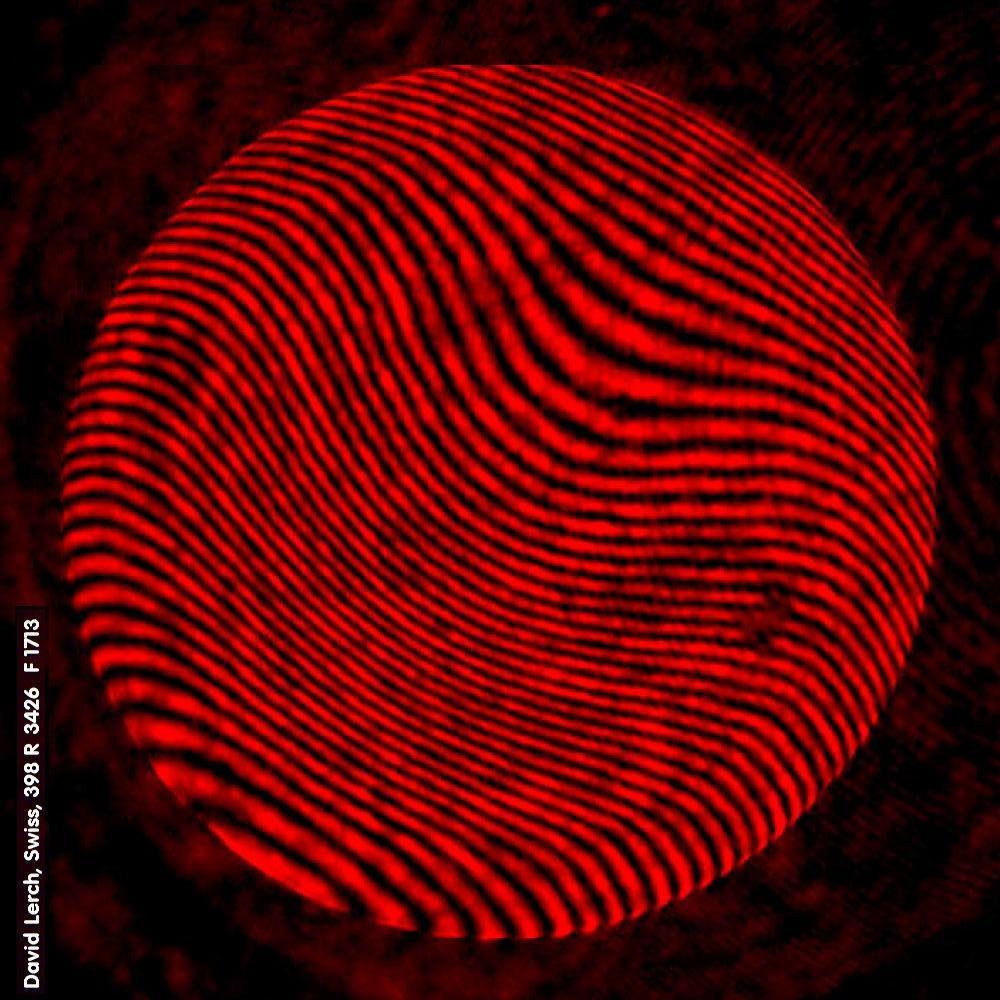

Mit diesem 300-er Spiegel wurde sein Besitzer nicht glücklich: Bei dieser etwas älteren Aufnahme ist eine abfallende Kante ebenso vertreten,

wie Zonen und Astigmatismus.

Von hoher Qualität selbst bei 404.7 nm wave ist ein Apochromat, der auf Vermittlung von Ralph Mündlein entstanden ist.

Für Newton-Spiegel größer als 400 mm bietet sich sogar eine interferometrische Prüfung über zwei exakt parallel ausgerichtete Planspiegel

an, über die man ein gemeinsames Interferogramm erzielen kann.

Bei 532 nm wave entstand dieses zusammengesetzte Interferogramm in Autokollimation gegen zwei Planspiegel.

Die Erfahrungen der letzten 40 Jahre würden diesen kurzen Bericht sprengen. Trotzdem hoffe ich, dass mir eine informative Zusammenschau

gelungen ist. Siehe auch: http://r2.astro-foren.com/index.php/de/schwerpunkt und dort unter

F105 RMS in Strehl umrechnen

E013A immer wieder Strehl

F097-01 Interferogramme, wie sie in der Praxis entstehen

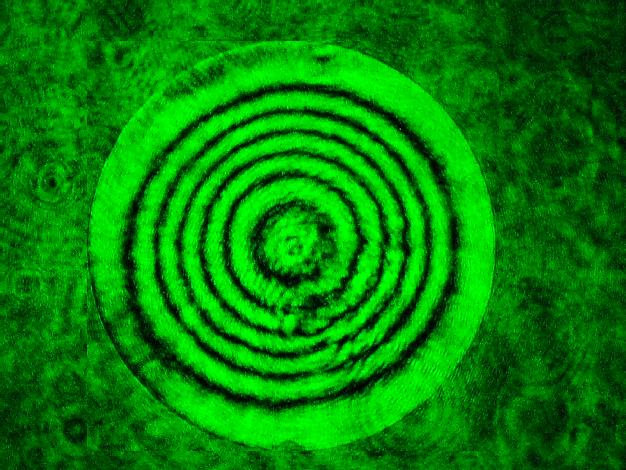

aiax-011-RoC

RoC: Radius of Curvature

(oder: Test im Krümmungsmittelpunkt)

siehe auch: http://rohr.aiax.de/seconda_prova.mpg

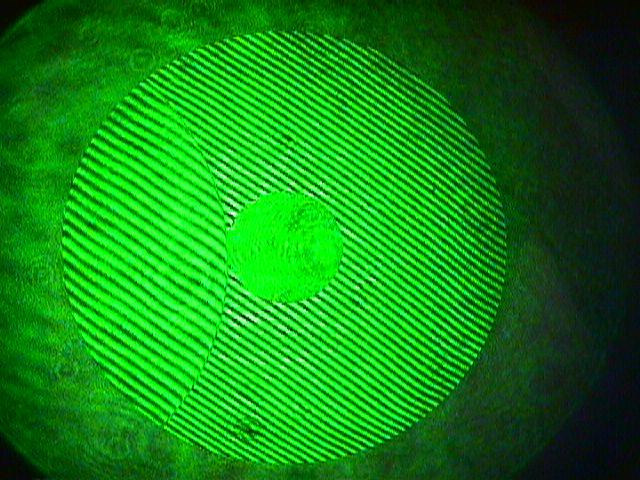

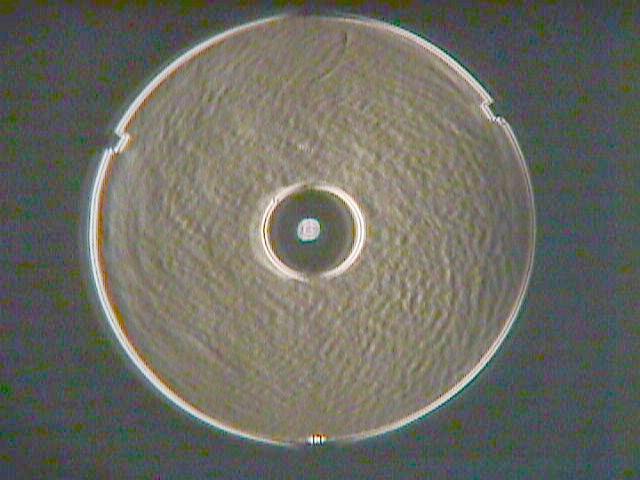

Beim einfachsten Test einer Hohlkugel/Sphäre sitzt im Krümmungsmittelpunkt eine Lichtquelle. Die Licht-"Strahlen" werden von allen Zonen

dieser Sphäre als Bild in Totalreflexion wieder in den Ursprung zurückgespiegelt. Da eine Parabel im RoC in Achsnähe einen kürzeren Radius

hat, nach erfolgter Parabolisierung, verformen sich die Streifen in typischer Form zu einer Überkorrektur, was die Parabel ja prinzipiell im Ver-

gleich zur Kugel dann ist. Fokussiert man die Streifen in der 70.71 % Zone, dann entsteht das untere typische Bild, bei dem Rand-Mitte-Rand

auf einer Linie liegen.

Man prüft mit einfacher Genauigkeit, Streifenabstand 1 Lambda der Wellenfront, Scale = 1

aiax-012-Kompensation

Kompensation

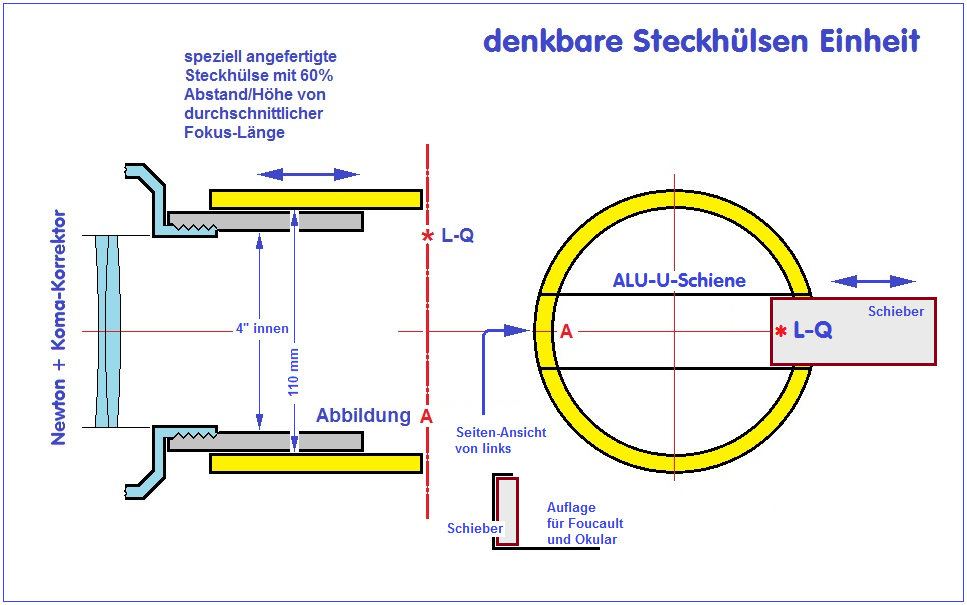

Es begann damit, daß ein Spiegeldurchmesser von 210 mm zwar gegen einen Planspiegel mit 80 mm Bohrung geprüft werden kann, von der

Spiegelmitte aber nicht mehr viel zu sehen ist. Es könnte hinter der Bohrung in der Mitte ein "Zuckerhut"ebenso versteckt sein, wie eine deutliche

Mulde, die dann nur zum Teil vom elliptischen Fangspiegel verdeckt werden würde. In einem solchen Fall bieten sich eine Plankonvex-Linse oder

ein Kugelspiegel als Kompensations-Möglichkeit an, weil bei einem Null-Test die Fläche über ein Interferogramm, den Foucault- und Ronchigitter-

Test als Gesamtfläche eingeschätzt werden kann. Auch der Test gegen einen Kugelspiegel (Sphäre) ist möglich. In diesem Fall steht jedoch die

Lichtquelle bzw. der BathInterferometer im Strahlengang zwischen den Spiegeln und verdeckt ähnlich wie bei der Autokollimations-Anordnung

einen zentralen Teil in der Mitte. Man vermeidet in diesem Fall aber das sekundäre Spektrum der Plankonvexlinse, braucht aber weitere Hilfmittel,

um an den Fokus des Prüfaufbaues zum kommen. Siehe auch:

http://rohr.aiax.de/dall-0.jpg

http://rohr.aiax.de/hubble09.jpg

http://rohr.aiax.de/hubble09a.jpg

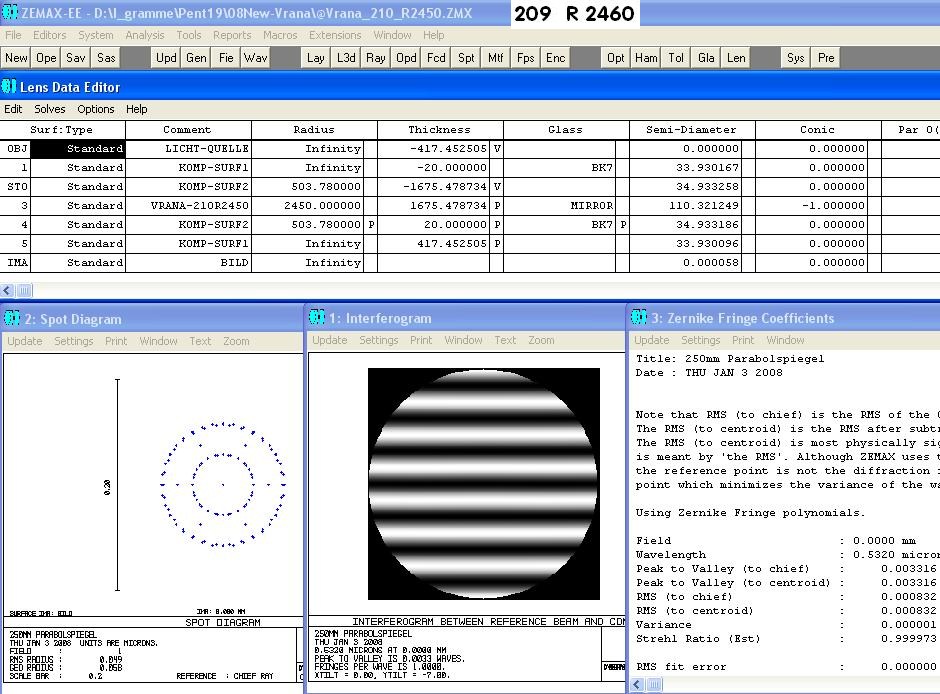

Die Kompensationsrechnung war über ZEMAX bereits vorbereitet und mußte nach einem exakten Vermessen vom Radius nur noch aktualisiert

werden. Das Spotdiagramm hat in diesem Fall einen geometrischen Durchmesser von 0.1 Mikron und der Strehl liegt nahezu bei 1. Dem Daten-

blatt kann man den Testaufbau entnehmen. Die Restfehler, die über diesen Testaufbau eingeführt werden, sind also verschwindend gering.

Der Spiegel selbst war noch unbelegt, was aber kein Problem ist, wenn nicht gerade die Rückseite blank poliert wäre. In diesem Fall hätte man

es mit Fremdlicht zu tun, was das Interferogramm empfindlich stören kann. So steht einer wie immer gearteten Kompensations-Messung nichts

im Wege. Würde man hingegen einen Planspiegel benutzen, dann käme auch ganz wenig Licht wieder zurück, weil das Lichtbündel den unbeleg-

ten Spiegel zweimal passiert.

Ein ganz wichtiger Test zu Beginn ist der TEst auf Rotations-Symmetrie, eigentlich ein Ausschlußtest für Astigmatismus. Da ja auch über

den Meßaufbau bzw. der Spiegellagerung Astigmatismus eingeführt wird, kann man im Vorfeld klären, ob in RoC ein signifikanter Astigma-

tismus vorhanden ist, den man berücksichtigen muß, oder ob man den Astigmatismus vernachlässigen kann, nachdem man am Himmel

selbst einen L/3 PV Astigmatismus kaum wahrnimmt. Im konreten Fall kann man also den Astigmatismus vernachlässigen und deswegen

abziehen.

Mit einer 210 mm Durchmesser Plankonvex-Linse ist eine Form der Kompensation möglich. Das Sekundäre Spektrum der Linse selbst muß

man mit einem engen Interferenzfilter auf 550 nm eingrenzen, was sich über den Solar Continuum Filter von Baader sehr gut lösen lässt.

Verfolgt man hingegen die Kompensation über einen Kugelspiegel, dann hat man das Farbproblem nicht, dafür steht aber der Bath-Interfero-

meter im Strahlengang und verdeckt einen Teil der Spiegelfläche, wie man auf dem entsprechenden Interferogramm (übernächstes Bild)

erkennt. Das Kompensationsprinzip bleibt gleich: Lichtquelle-Sphäre-Parabel-Sphäre-Messerschneide. Um an das Testbild zu gelangen, genügt

ein kleines Keplerfernrohr, umgekehrt verwendet und da mit niedriger Verkleinerung. Über die Optikrechnung bekommt man auch den

jeweiligen Bündeldurchmesser, wenn man in der Bildebene eine Dummy-Blende einführt.

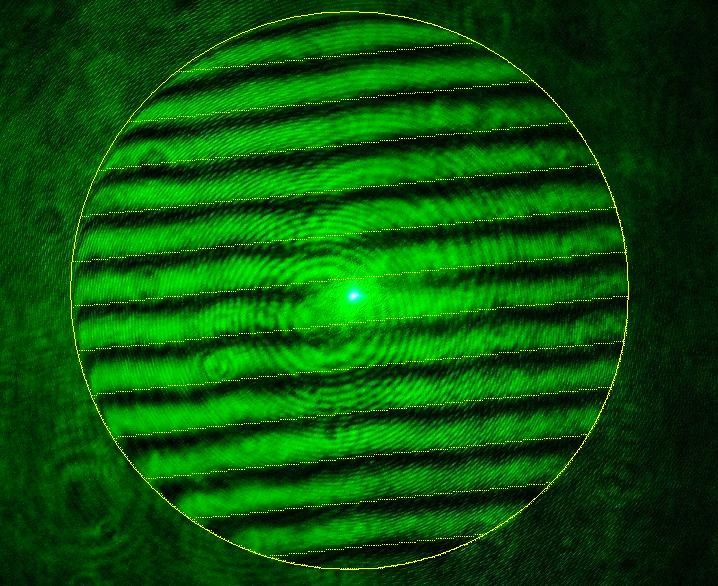

Im IGramm erkennbar der Haltestift und den Bath-Interferometer. Das Interferogramm stammt aus einer Kompensation Kugelspiegel/Radius

2368 mm gegen einen 300/1500 Newtonspiegel.

Im folgenden Beispiel wurde die bereits oben gezeigte Plankonvex-Linse verwendet.

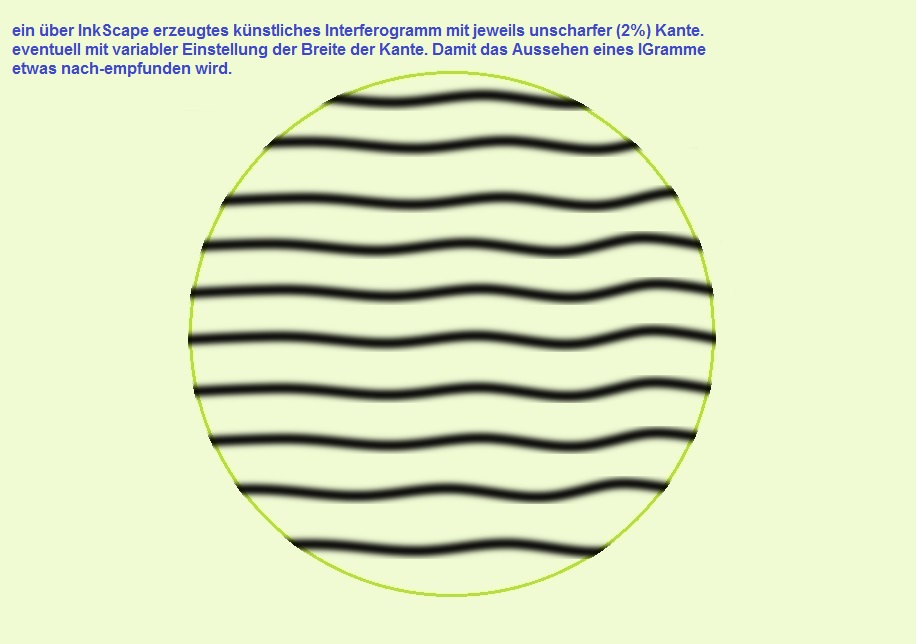

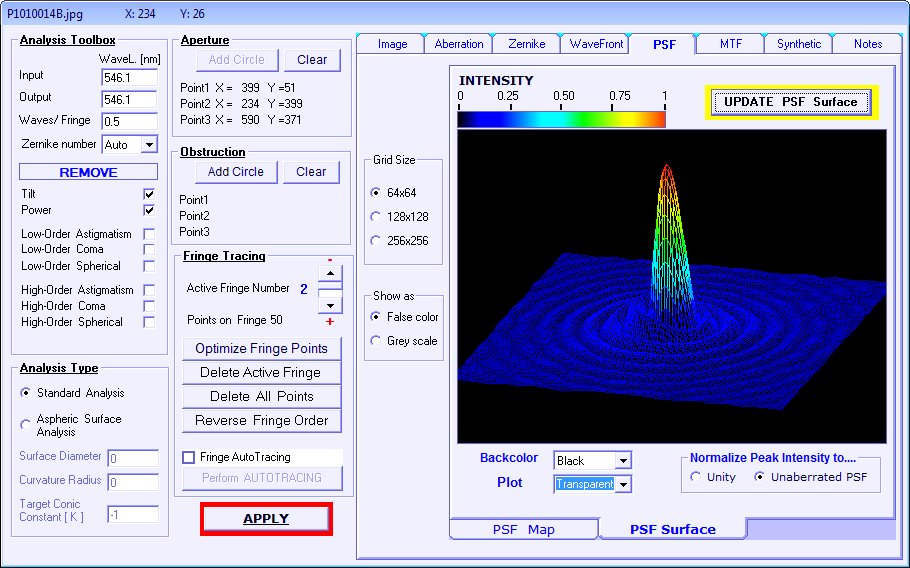

Massimo Ricardi hat auf meinen Wunsch hin in AtmosFringe eine ganz entscheidende Neuerung eingefügt. Bei der Beurteilung der Streifenbilder

besonders derer aus dem RoC (Krümmungsmittelpunkt) hat man das Problem, wie man den Verlauf der Streifen interpretieren soll. Für diesen Fall

ist eine Bezugslinie oder das ideale Interferogramm sehr wertvoll, weil man den IST-Stand mit dem Soll-Stand vergleichen kann. Man kann mit die-

sem Hilfmittel klar erkennen, an welcher Stelle der Spiegel retouchiert werden muß: Weichen die IST-Streifen nach oben ab, muß genau an diesen

Stellen noch Glas wegretouchiert werden, den nach unten abweichenden Bereich läßt man möglichst in Ruhe.

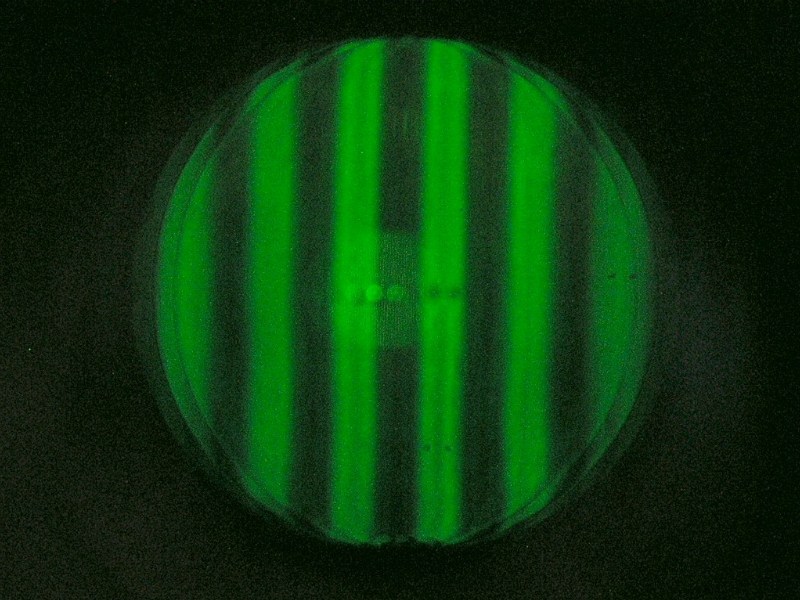

Da die Justage der Testanordnung mit einem Laser sehr schnell und unkompliziert verläuft, hatten wir sofort ein auswertbares Interferogramm,

mit einem sehr ansprechenden Ergebnis.

Auch über den RoC Gegenbeweis entstand nahezu das gleiche Strehlergebnis.

Bei der Kompensation mit einer Linse sind der Foucault- und der Ronchi-Gitter-Test ebenfalls möglich, solange man einen engen Interferenz-

filter verwendet. Beide Tests zeigen, mit wieviel Sachverstand und Liebe der Sternfreund seinen Spiegelgeschliffen hat. Ein Umstand den ich

nur positiv würdigen kann.

Die schnurgeraden Ronchi-Linien haben mich besonders begeistert. Ich habe aus meiner Anerkennung kein Hehl gemacht.

Weitere Bilder zur Kompensation gegen Sphäre:

Fringe Map between the mirrors

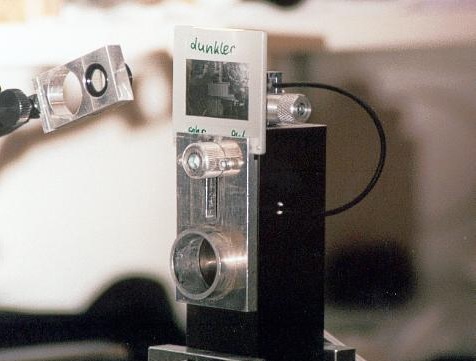

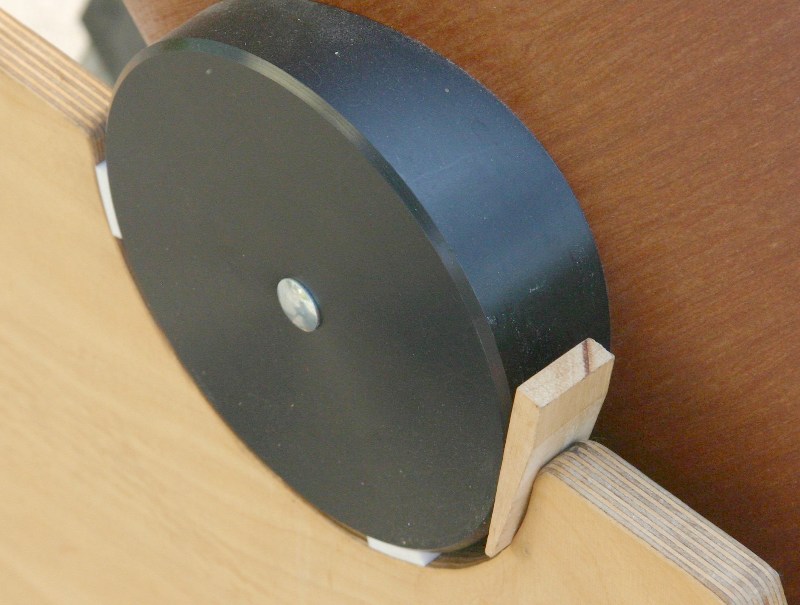

Die Einheit Bath-Interferometer

Das gesamte Bauteil:

Spiegel under test:

Die Kompensations-Sphäre

aiax-010-auf Unendlich

auf Unendlich

Einen hochwertigen, glatten Planspiegel zu bekommen, ist schwierig und zudem teuer und dann weiß man immer noch nicht so richtig, wie

genau er dann tatsächlich ist. Für diese Fälle gibt es eine Lösung, die bei sorgfältiger Vorbereitung zu ähnlich guten Aussagen führt, wenn

man die Qualität von Optiken überprüfen will. Allerdings nur qualitativ, für eine quantitative Auswertung wird man weiterhin die Autokollima-

tions-Testanordnung benutzen müssen, und dann geht es nicht ohne Planspiegel.

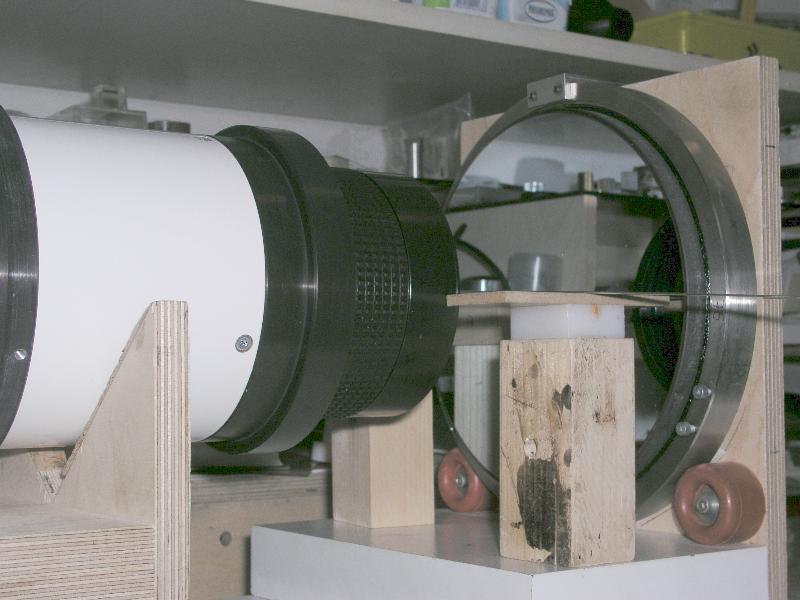

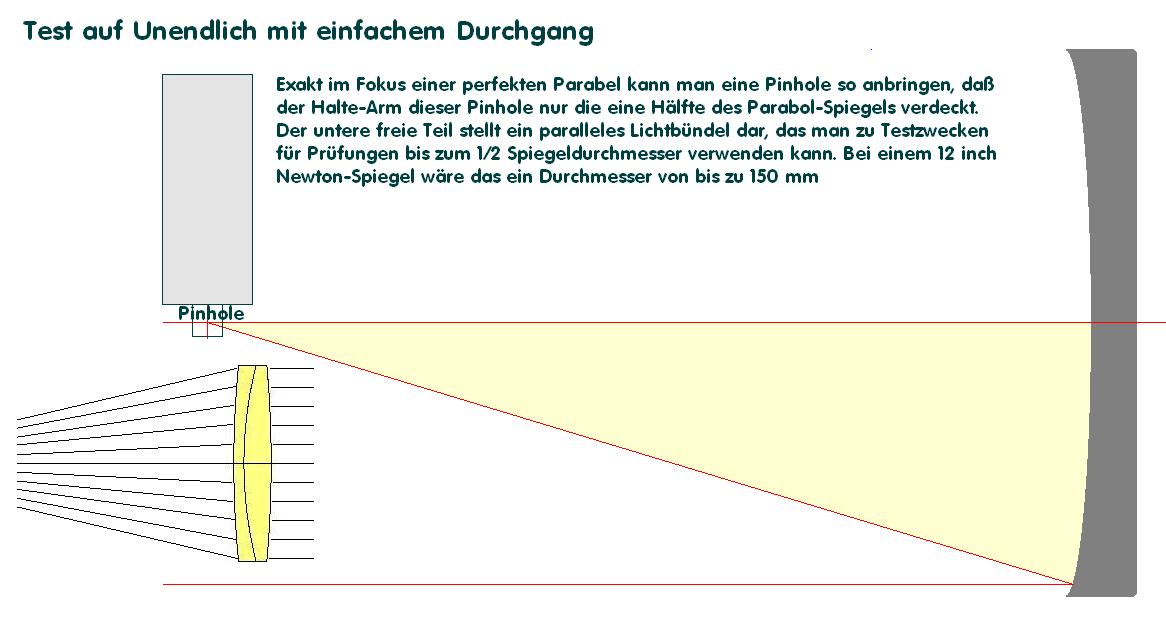

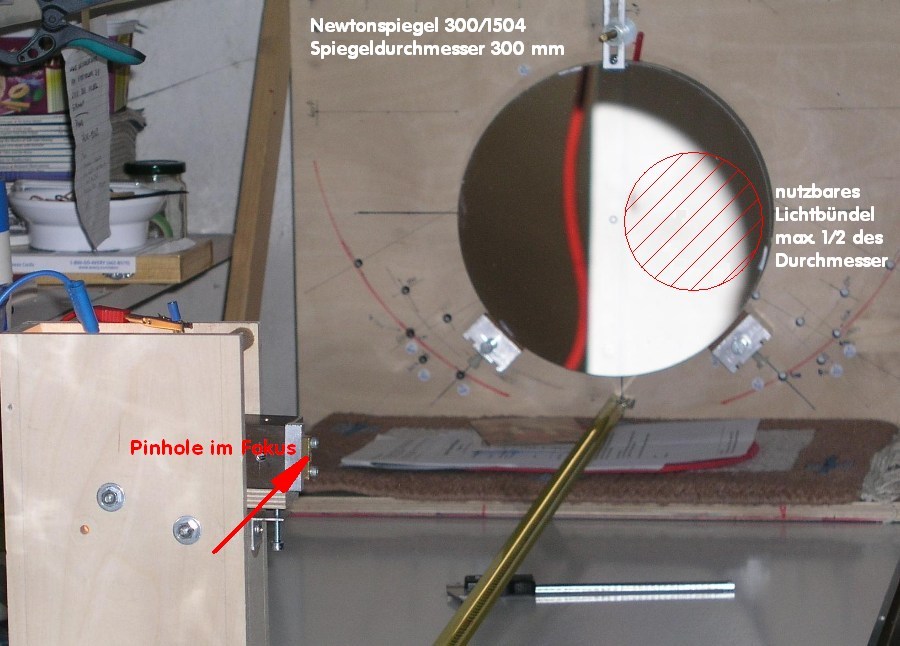

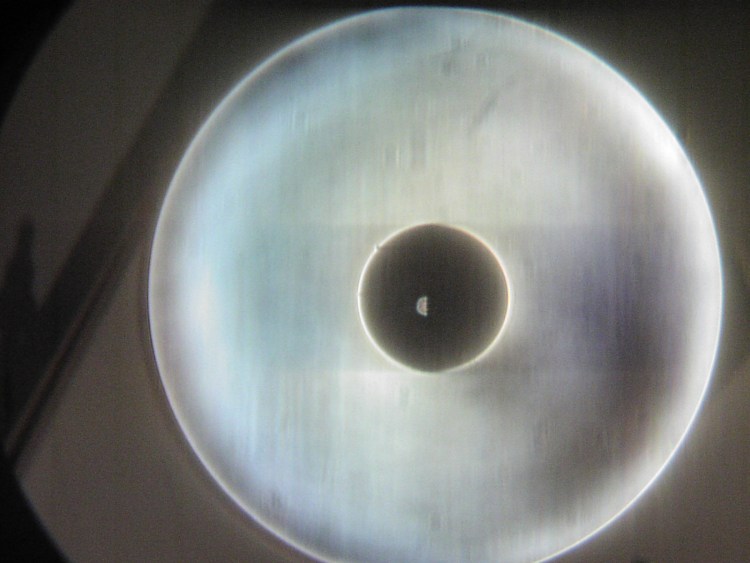

Das Prinzip besteht darin, daß man in den Fokus eines genauen Parabolspiegels eine 20µ Pinhole oder einen 10µ Lichtspalt setzt - exakt auf

der Achse. Damit hätte man ein paralleles Lichtbündel (aus dem Unendlichen) Die genaue Brennweite ermittelt man über den halben Radius

des Spiegels auf der Achse und dann hilft ein Laser-Pointer und ein Bandmaß bei der Einrichtung des Testaufbaues weiter. Mit diesen Hilfs-

mitteln kommt man sehr nahe an das Ideal heran. Die linke Parabolspiegelseite wird zwar durch die Halter verdeckt, die rechte jedoch ist bis

zu einem Durchmesser von HauptspiegelDurchmesser/2 für Messungen frei, wie die Skizze zeigt:

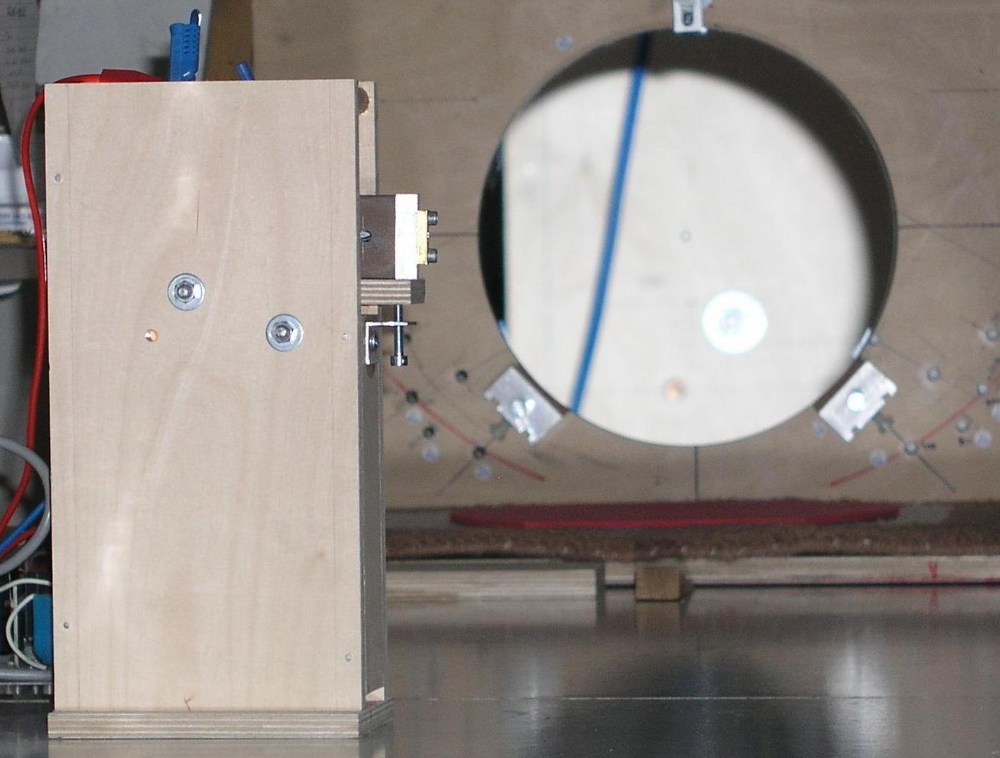

Von dort, wo später der Prüfling steht, sieht der Sachverhalt dann so aus:

Die linke Seite wird über diverse Halterungen verdeckt, die rechte Seite ist frei für Messungen. Die Meßgenauigkeit erhöht sich deswegen, weil nur

der schraffierte Teil des Spiegels benutzt wird, während sich Genauigkeits-Angaben auf den gesamten Newton-Spiegeldurchmesser beziehen. Zonen

sollte der Parabolspiegel allerdings keine haben, die würde man beim Foucault-Test sehen.

Der Aufbau der Pinhole ist hier etwas beschrieben: http://www.astro-foren.de/showthread.php?t=5818 Die Halterung aus MultiPlex berück-

sichtigt noch eine Höhen-Verstellung. Ein heller grüner Laser wird auf die Mitte des Parabolspiegels gerichtet und in sich zurückreflektiert.

Im Abstand des Spiegel-Fokus wird die Pinhole eingeschoben und zentriert, indem man den Laserpunkt auf der Rückseite der Messing-

Halterung verfolgt.

Wenn der künstliche Stern in Okularmitte zu finden ist, wäre auch der Prüfling auf der Achse - in diesem Fall wäre dieser Testaufbau für den

kleinen Tak hinreichend groß.

Durch den Tak kann man sich dann bei niedriger Vergrößerung den künstlichen Stern 20µ mit Halterung, Prisma etc. betrachten.

Und das wären zwei der 3 Test-Möglichkeiten: Ronchi, Sterntest und Foucault. Bei Foucault wäre ein Lichtspalt als Lichtquelle sinnvoller,

ebenso beim Ronchi-Test; ein Interferogramm ist bei dieser Testanordnung leider nicht möglich.

Die Anordnung läßt sich in der Weise auf Unendlich "eichen" indem man mit einem Test-Fernrohr am Himmel auf Unendlich einstellt. Diese

Einstellung fixiert und den Fokus-Punkt zum Parabolspiegel solange verschiebt, bis auch dort die gleichen Einstellung zu erkennen ist. Mit

einer Eich-Linie mißt man dann den Abstand zur Spiegelkante bzw. Spiegelrückseite aus. Mit diesem Wert lässt sich dann diese Einstellung

immer wieder reproduzieren, wenn man die Komponenten nicht gerade fixieren will. Die Lage der Pinhole muß natürlich ebenfalls immer

wieder die gleiche sein.

aiax-013-Autokollimation

Autokollimation

Für Autokollimations- oder Doppel-Paß-Anordnung (doppelter Durchgang) ist hochwertiger Planspiegel erforderlich

Man prüft mit doppelter Genauigkeit, Streifenabstand L/2 der Wellenfront, Scale 0.5

bei Linsensystemen:

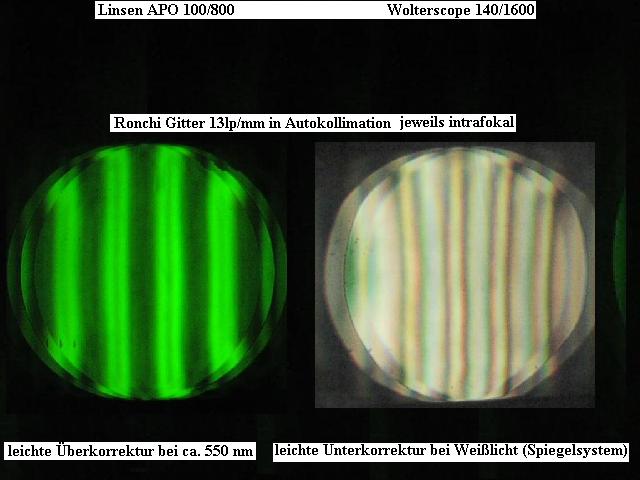

aiax-006-Ronchigitter-Test

Der Ronchigitter-Test

Dieser Test ist nur sinnvoll, wenn er möglichst den gesamten Öffnungsdurchmesser erfasst, wie man an den Testbildern sehen kann.

Zur Interpretation des jeweiligen Fehlers siehe auch:

http://www.astrosurf.com/tests/ronchi/ronchi.htm#haut

http://www.teleskop-service.de/Leistungspaket/focault/focault.htm

Beim Ronchigitter-Test sind mehrere Dinge wichtig:

- es sollte ein auf Glas aufgedampftes Gitter sein mit scharfen Kanten, kein fotografisches Gitter

- die Gitterkonstante sollte zwischen 10 und 20 Linienpaare pro Millimeter sein

- Linie und Zwischenraum sollten gleich breit sein

- ein auf 10 micron einstellbarer Lichtspalt eignet sich für diesen Test sehr gut

- Gitterlinien und Lichtspalt müssen parallel zueinander sein

Der Ronchigitter-Test zeigt:

- eindeutig den Öffnungsfehler mit Über- oder Unterkorrektur

- abfallende Kante oder Zonenfehler

- die Glätte und Art der Politur an den störungsfreien hellen Linien und einer klaren Beugungslinie dazwischen

- er zeigt nicht den PV-, RMS- und Strehl-Wert und ist für die Quantifizierung zu ungenau

Folgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau des Ronchigitter-Tests

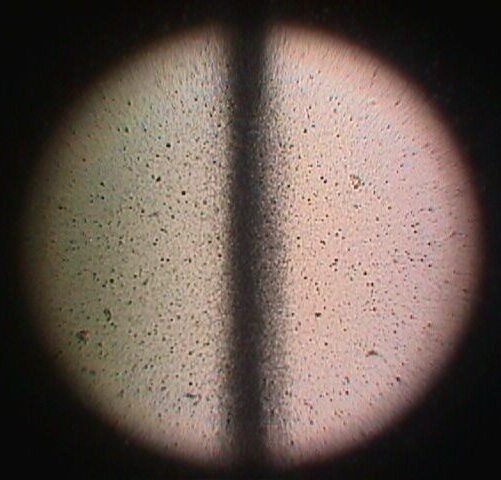

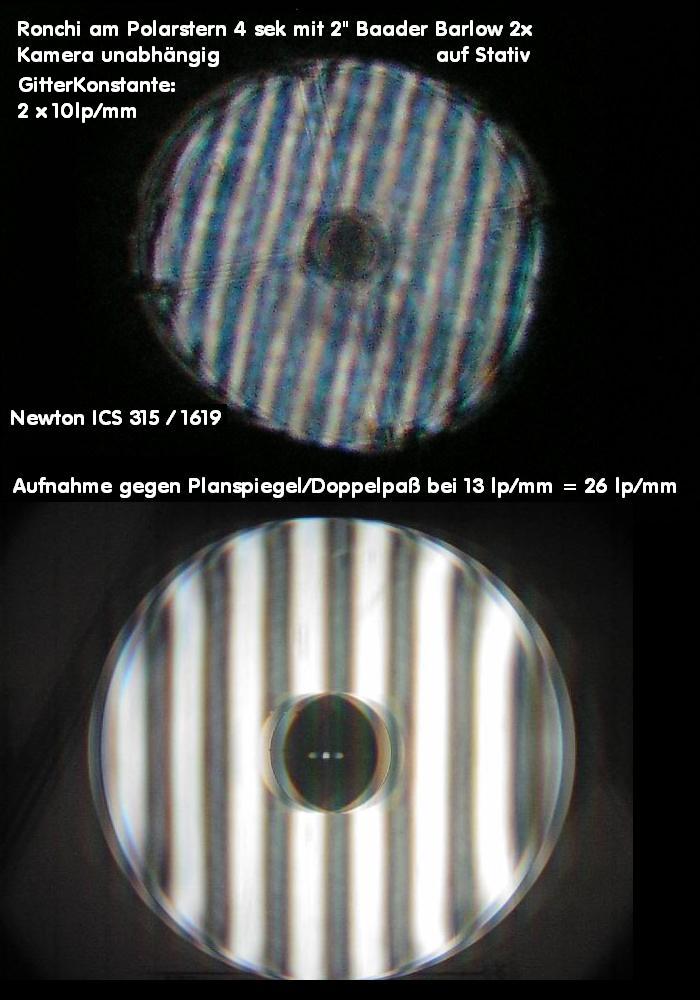

Blickt man von links auf die erste Linie rechts von der Mitte entspricht das dem Profil von oben auf die Spiegel-Oberfläche bzw. Topografie

der Wellenfront. Ein mäßig gelungener Spiegel im Ronchigitter-Test intrafokal bei 13 lp/mm: Die mittlere rechte Streifen zeigt das Profil, wie

man es beim nächsten Foucaulttest bekommen würde. Die dünnen Beugungslinien zwischen den hellen breiteren Streifen zeigen eine relativ

glatte Politur. Hier sind die Zonen der Hauptfehler.

Foucault-Test des gleichen Spiegels:

ein Ronchi-Bild, dem man die Flächenstruktur bereits ansehen kann:

Der gleiche Spiegel im Lyot-Test

So schaut das perfekte Ronchi-Gramm eines perfekten Spiegels aus: Ein Intes-Spiegel

Zambuto-Spiegel gehören zu den Spitzenprodukten

Ein hochwertiger Apochromat mit Resten eines Farblängs-Fehlers, ebenfalls im Ronchi-Test erkennbar.

Der farbabhängige Öffnungsfehler bei einem bekannten Zeiss-Objektiv mit Interferenz-Filter in der jeweiligen Wellenlänge. Das Optimum

liegt im visuellen Bereich. Alle Bilder sind intrafokal erstellt. Folglich ist blau überkorrigiert und rot unterkorrigiert.

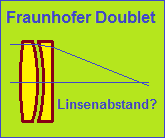

Ein Synta-Fraunhhofer mit falschem Linsenabstand, weshalb das Optimum im Blauen (F-Linie) liegt. Dies kann über eine Verkleinerung des

Linsenabstandes behoben werden.

Vergleich einer glatten und einer rauhen Fläche im Ronchigitter-Test

Der rechte rauhe Spiegel im Foucault-Test

Ein Schmidt-Cassegrain-System, dessen unruhige Fläche in der Regel von der Schmidtplatte herrührt.

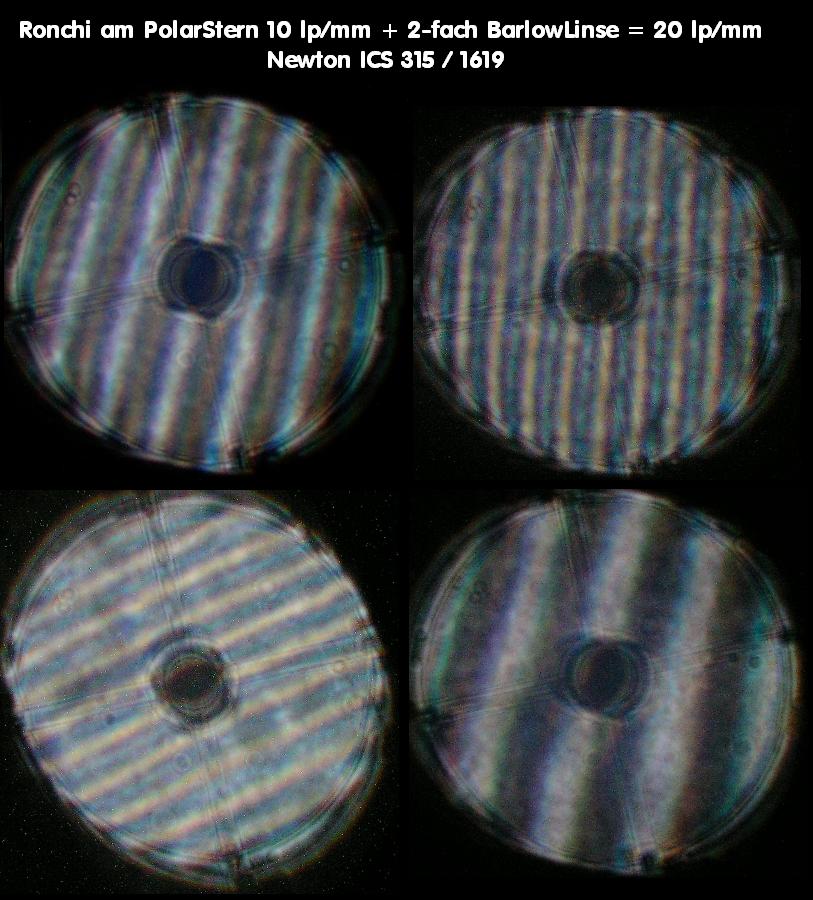

Ein 840/3010 Newton-Spiegel am Stern mit Luftunruhe

Auch der Ronchigitter-Test lässt sich gut am Himmel darstellen. Dabei sollte man sich eine Einstellung (intrafokal) angewöhnen, dann ist

die Zuordnung der Fehler ganz eindeutig. Am Himmel ist ein 20 lp/mm Gitter das Optimum, sonst ist dieser Test zu ungenau. Auch der

Ronchigitter-Test zeigt nur qualitativ deutlich die Merkmale eines optischen Systems, nicht jedoch den PV-, RMS- und Strehl-Wert.

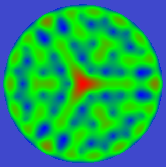

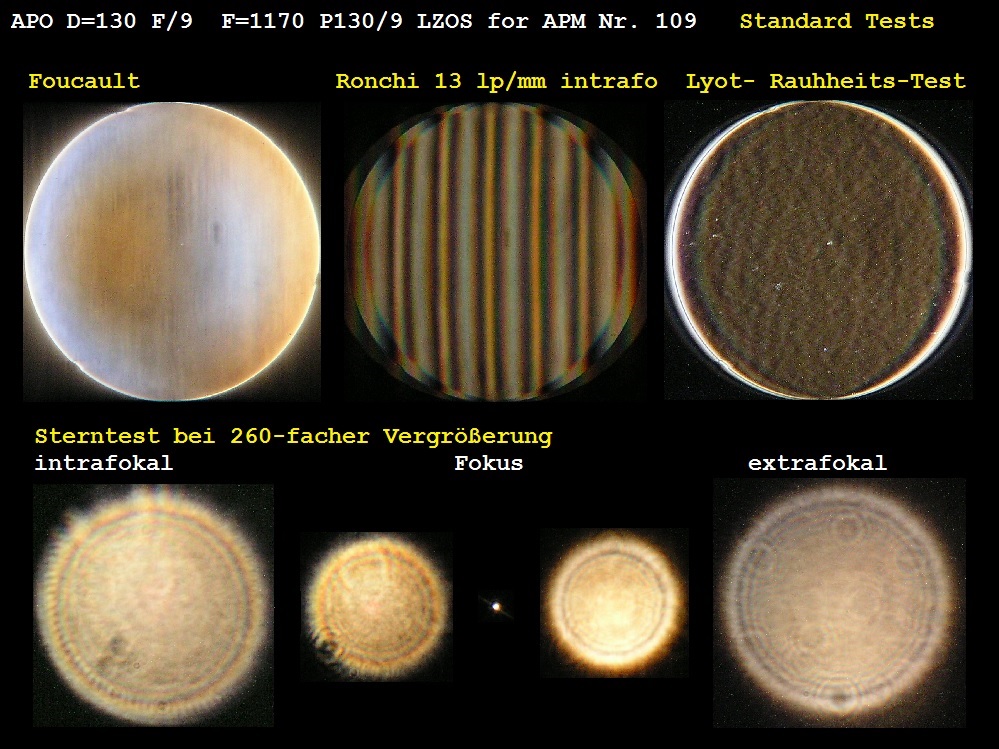

aiax-005-Artificial Sky

Artificial Sky

Zur Interpretation dieses Tests siehe auch:

Jeder kennt das Problem: Da hat man hochwertigste Optiken im Keller, und es ist ein Jammer, das Wetter spielt nicht mit oder der Standort, oder

beides. Und im Keller wäre ein total gutes Seeing, bei stehender Luft, konstanten 20° Raumtemperatur durch entsprechende Isolation, und

zusätzlich einen "APO" in Form einer Lambda/8 PV Wellenfront Sphäre mit den Daten: 250/2363 mm. Also absolut farbrein - welcher APO erfüllt

diese hohen Ansprüche. Und ein solches Vergleichsmittel zeigt mindestens vier Dinge sehr schön: Das Streulicht, die Farbe, die Zentrierung und

die Auflösung. Diese erste "Aufnahme" entstand über das HCQ 115/1000, die Beugungs-Ringe wurden ein wenig retouchiert und die Farben um-

gekehrt, beim Ausdruck hätte ich sonst ein schwarzes Blatt.

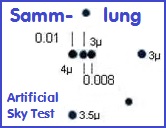

Objekt A hat zum einen ein leicht erkennbares Dreier-System mit 10µ und 8µ Abstand. Die Scheibchengrößen variieren von 1µ bis 4µ. Streulicht

erkennt man sofort, Farbsäume wie bei Achromaten, und Zentrierfehler dadurch, dass die Farben coma-artig nach einer Richtung abdriften. Die

Abstände sind mit dem Mikroskop vermessen.

Ein paar Beispiele:

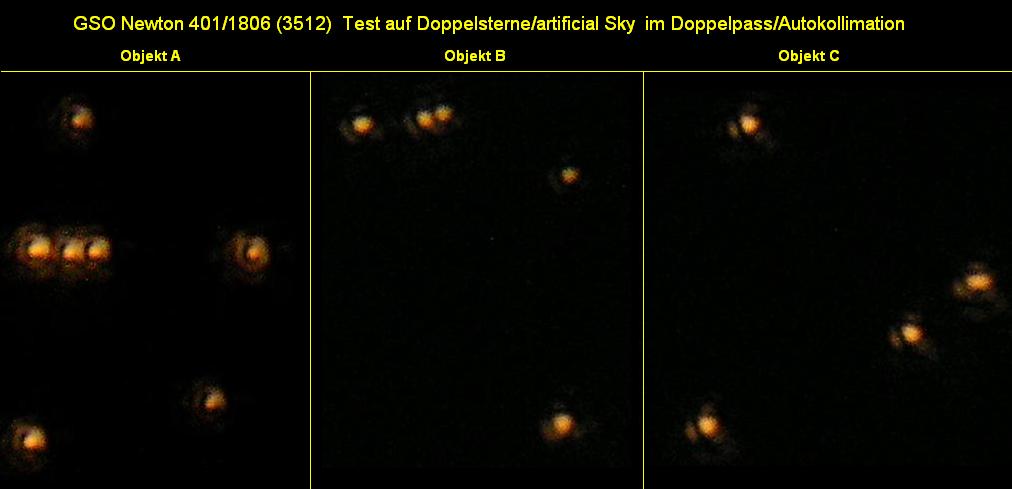

Der Artificial Sky an einem der neuen GSO-Spiegel 400/1800:

Die theoretische Auflösung wäre rein rechnerisch erreicht: 5µ trennt der Spiegel noch ohne Probleme, bei 3µ erscheint der "Doppelstern" als

längliches Band, das aber in Wirklichkeit zwei Einzelsterne sind. Über einen hochgezogenen Rand bringt dieser Spiegel etwas Streulicht ins

Spiel, Astigmatismus hat er wirklich nur marginal. Die Politur entspricht der üblichen GSO-Technik.

Sinn und Zweck dieses Artificial Sky's ist auch die Überprüfung der theoretisch möglichen Auflösung und die Definition von 0.5 µ großem

künstlichen Sternen (Pinholes) als weiteres Testobjekt.

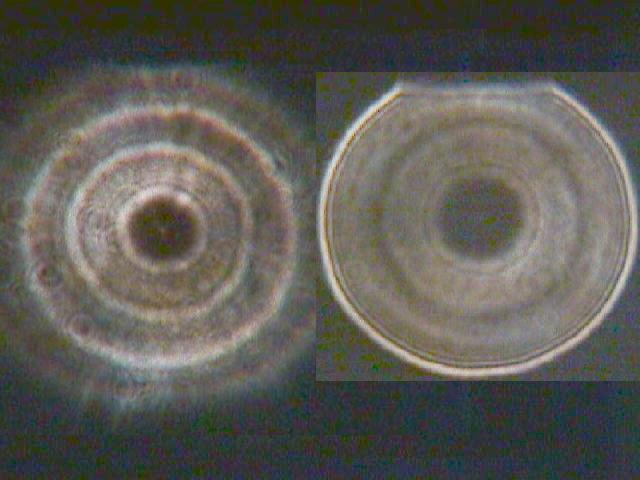

aiax-004-Stern-Test

Trotz H.R.Suiter "Star Testing Astonomical Telescopes" sind die Grundprinzipien des Sterntestes noch lange nicht allgemein bekannt, weshalb

es in den Astronomie-Foren periodisch immer wieder zu Verständnis-Fragen kommt. Es hat den Anschein, daß dieser Test die Sternfreunde

eher verwirrt hat, als ihnen bei der Qualitäts-Kontrolle ihres Teleskops behilflich zu sein.

Haupteinwand gegen Buch und Aberrator-Programm sind die synthetisch gerechneten Fallbeispiele, weil die Beispiele, die man durch die Foto-

grafie von realen Sternscheibchen gewinnt, sich deutlich von den gerechneten unterscheiden und schon so manchen Sternfreund in die Verzweif-

lung gestürzt haben.

Der Sterntest ist grundsätzlich ein qualitativer Test. Es lassen sich also nur ganz eingeschränkt PV-, RMS- oder Strehl-Werte ermitteln. Eine quan-

titative Variante ist der Roddier-Test am Himmel, der auf fotografischem Weg eine Quantifizierung ermöglicht. Siehe auch:

http://www.astrosurf.com/tests/roddier/roddier.htm

http://astrosurf.com/nexstar8/

Der Sterntest zeigt deutlich Flächen-Unregelmäßigkeiten, Zonen und Astigmatismus an, unschärfer ist er, wenn er exakte Aussagen zum Öffnungs-

fehler machen soll. Das klassische Beispiel dafür ist beim Spiegelschleifen der Kugelspiegel im Krümmungsmittelpunkt. Nach der Geometrie findet

eine Totalreflexion statt und alle Lichtstrahlen treffen sich wieder im Kugelzentrum des kugelförmigen Hohlspiegels. Das sieht dann so aus und ist

zugleich ein Beispiel für den klassischen Stern-Test, wie er am Himmel sein sollte:

Am Himmel fallen jedoch der Geometrie wegen, die achsnahen Strahlen länger als die Randstrahlen, der Spiegel ist also unterkorrigiert und muß

parabolisiert werden, also die Mitte wird tiefer poliert, um das wieder zu korrigieren (für den Krümmungsmittelpunkt entsteht aber jetzt eine Über-

korrektur). Prüft man also einen Parabol-Spiegel im Krümmungsmittelpunkt, so ist dies immer ein überkorrigierter Spiegel und man bekommt in

diesem Fall extrafokal einen deutlichen "Beugungsring" und intrafokal nur noch den diffus ausgefransten Rand. Bei der Unterkorrektur fallen also

die Mittelpunktsstrahlen länger als die Randstrahlen, weil eine Art "Berg in der Mitte" die Schnittweite in der Mitte verlängert. Bei der Überkorrektur

ist in der Mitte eine "Vertiefung" und die Mittelpunktstrahlen fallen kürzer. Ein abfallender Rand ist also eine Art Überkorrektur, weil die Randstrahlen

länger fallen und beim Rest der Fläche, selbst wenn sie unterkorrigiert ist, die Strahlen kürzer fallen. So kann also eine tendenziell unterkorrigierte

Fläche über den Rand überkorrigiert am Sterntest erscheinen. In dieser Hinsicht ist der Stern-Test "unscharf".

Grundprinzip bei astronomischen Teleskopen ist die Tatsache, daß ein vom Weltall kommendes Lichtbündel parallel ist, und auf der optischen Achse

im Idealfall innerhalb des Airy-Beugungsscheibchens alle parallelen Lichtstrahlen vor dem Fernrohr bzw. Objektiv im Brennpunkt als winzig kleiner

Lichtpunkt abgebildelt wird. In der Praxis ist dies jedoch eher selten der Fall, und im Bildfeld, außerhalb der Achse kommen noch weitere optische

Abbildungsfehler hinzu, die aber auf der Achse zunächst keine Rolle spielen. Dieser Test ist natürlich auch in einer Autokollimations-Anordnung

durchführbar mit dem Vorteil der doppelten Genauigkeit und allerbestem Seeing im Labor: Hier das Beispiel eines NewtonSpiegels.

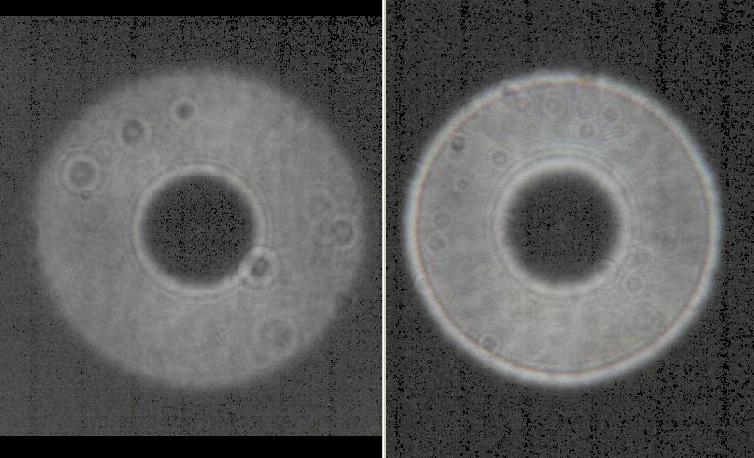

Hier das Beispiel eines weniger gut gelungenen Spiegels am Himmel bzw. in Autokollimation:

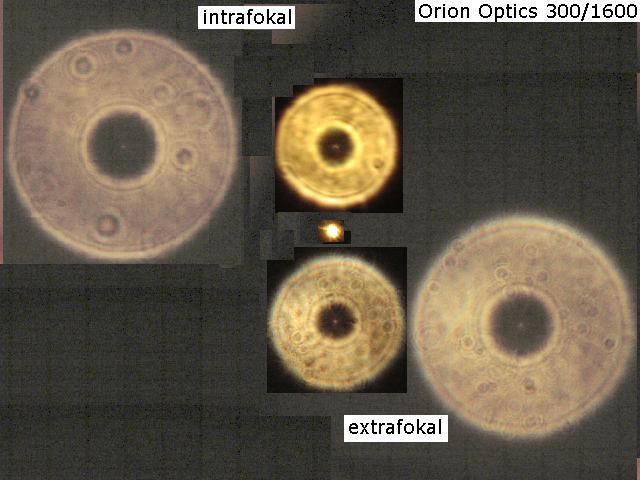

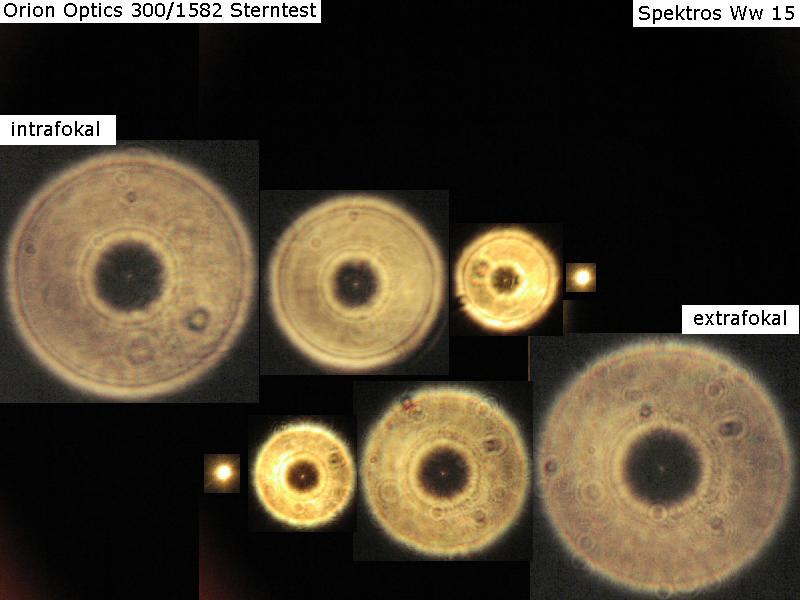

Ein positives Gegenbeispiel bietet folgender Hochleistungs-Newtonspiegel, dessen Sternscheibchen intra- und extrafokal nahezu gleich sind,

jedoch ein ganz zart ausgefranster Rand im extrafokalen Sternscheibchen eine Flächen-Überkorrektur andeutet, während der Rand selbst

keine Auffälligkeiten hat. Auch die Fläche selbst zeigt außer ganz flachen Zonen weiter keine Störung.

Das Ronchi-Gitterbild intrafokal bei 13 lp/mm zeigt einen nahezu perfekten Spiegel, dem man die hauchzarte Unterkorrektur nur in Autokolli-

mation bei doppelter Genauigkeit ansieht.

Beim nächsten Beispiel ist eine ganz leichte Überkorrektur vorhanden, die man auch nur mit dem RonchiGitter 13 lp/mm intrafokal in Autokolli-

mation erkennt. Weil hier aber der Rand etwas hochzieht, ist das Sternscheibchen extrafokal leicht ausgefranst.

Soviel zu den perfekten Optiken oder hier den Parabolspiegeln.

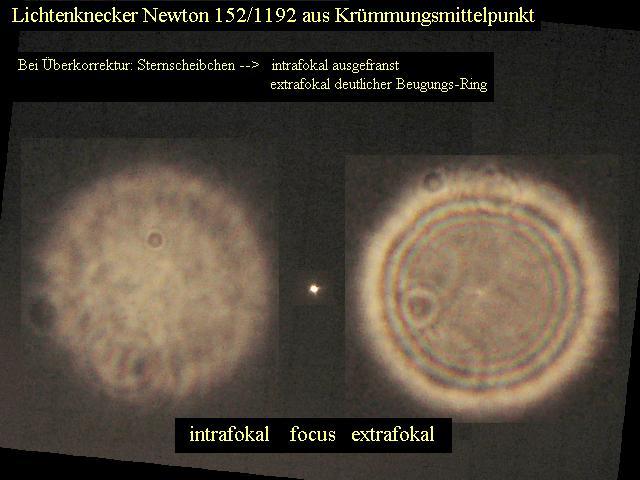

Der Parabol-Spiegel ist also im Krümmungsmittelpunkt total überkorrigiert, d.h. die Mittelpunktstrahlen fallen kürzer, als die Randstrahlen, man

sieht extrafokal einen dicken Beugungsring und intrafokal kein Scheibchen mehr, sondern nur noch den ausgefransten Rand (damit ist ganz klar,

wie am Himmel ein überkorrigierter Spiegel oder opt. System ausschauen muss). Intrafokal sieht man einen ausgefransten Rand, extrafokal

immer deutliche Beugungsringe. Bei größeren Öffnungen sieht man in der Regel intrafokal nur noch diffuses Licht. Also kann man den Parabol-

spiegel nur extrafokal im Krümmungsmittelpunkt auf Astigmatismus prüfen.

Am bauchigen Ronchigitter intrafokal bei 13 lp/mm erkennt man eindeutig, dass die Lichtstrahlen in der Mitte kürzer fallen als am Rand, was

zu einer bauchigen Verformung führt.

Das Gegenteil davon war ein Frauenhofer, der vermutlich durch einen falschen Linsenabstand unterkorrigiert reagierte, und das schaut dann

so aus: Hier sind also die ausgefransten Sternscheibchen genau umgekehrt und damit extrafokal, während intrafokal die Beugungsringe zu

sehen sind.

Der Nachweis kann wieder über das Ronchi-Gitter geführt werden.

Beim einem VMC 200L war die Unterkorrektur nicht ganz so ausgeprägt, und das sieht dann so aus:

Im Ronchibild wieder intrafokal bei 13 lp/mm kann man die leichte Unterkorektur erkennen.

Ein Sternfreund brachte seinen hoffnungslos überkorrigierten Newton-Spiegel. Der schaut in Autokollimation dann so aus:

Bei Überkorrektur oder abfallender Kante, was nur eine Form von Überkorrektur ist, sind die Sternscheibchen intrafokal immer am Rande aus-

gefranst und extrafokal sind immer deutliche Beugungsringe zu sehen. Wie groß die Überkorrektur in PV Lambda der Wellenfront jedoch ist,

läßt sich mit diesem Test nahezu nie abschätzen, auch wenn es oft behauptet wird. Ein möglicher Astigmatismus oder Koma machen diesen

Versuch sofort zunichte. Je gleichmäßiger die Scheibchenfläche ausgeleuchtet ist, umso glatter die polierte Fläche. Störungen bzw. Unregel-

mäßigkeiten, wie Zonen, Wolken etc. lassen sich hier bereits erkennen.

aiax-003-Lyot-Test

Siehe auch:

http://rohr.aiax.de/4-MeasurementOfSurfaceQuality.pdf

http://astrosurf.com/tests/articles/defauts/defauts.htm

Vergleich Foucault - Lyot-Test

Einführungs-Bericht: Phasen Kontrast Mess-Verfahren optischer Flächen

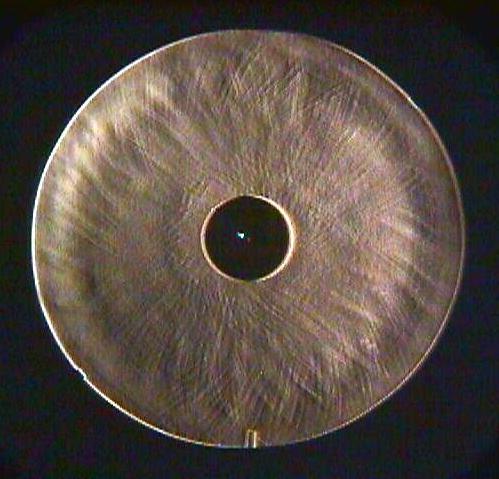

In einer Kombination aus Foucault- und Draht-Test ist es möglich, bei Newton Spiegeln feine Oberflächenstrukturen In einer Kombination

aus Foucault- und Draht-Test ist es möglich, bei Newton Spiegeln feine Oberflächenstrukturen zu erkennen, die weder mit dem Draht- noch

mit dem Foucault-Test in dieser Deutlichkeit sichtbar werden. Selbst einzelne durch zuviel Druck verursachte Polierstriche, wie nachfolgen-

des Beispiel zeigt, werden bei diesem Verfahren deutlich sichtbar. Das Grundprinzip dieses Verfahrens besteht darin, daß in einer Autokolli-

mations-Anordnung gegen einen Planspiegel ein Lichtspalt von 0.3 x 0.02 mm durch die Optik abgebildet wird auf einen transparenten Film-

Negativ-Streifen. (TP 2415) Dieser Negativfilm hat eine schwarze ca. 0.1 mm dicke Linie, deren Kanten jedoch unscharf sind und die direkten

Lichtstrahlen von der Optik abblendet. Über den unscharfen Rand entsteht offensichtlich ein kontrastverstärkendes Phasen-shifting. Die

Herstellung dieses Negativ-Streifens wird weiter unten beschrieben. Das wesentlich hellere direkte Licht des Lichtspaltes wird durch den dunk-

len Streifen des Dias (der wie ein Dämpfungsfilter wirkt) soweit reduziert, daß das Streulicht, das über feine Polierspuren entsteht, besser sichtbar

wird. Eine Beschreibung findet sich auch bei http://www.astrosurf.com/tests/test460/test460.htm#haut

Ein erstes Zufalls-Beispiel fand ich bei der Durchsicht von Negativ-Filmen: mit dieser "unscharfen" Linie ließ sich der Kontrast erstaunlich

steigern. Erste Negativ- Versuche mit einem Tamron-Zoom schlugen fehl: Die Kanten der 0.1 mm Linie war zu "scharf" und damit unbrauchbar.

Mit einem 50 mm Fotoobjektiv, das einen deutlichen Farblängsfehler besitzt, wurden im Abstand von ca. 4 Meter ganze Serien von dieser Tafel

auf einen TP 2415 Negativ-Film erstellt mit Variation von Bildschärfe, Belichtungs-Zeit und der Negativ-Entwicklungs-Zeit. Die Dicke der

"Stäbe" auf der Tafel betrugen ca. 8 mm, u.a. ein silbergraues eloxiertes ALU- Rohr. Das Foto muß bei Streulicht entstehen. Also kein Sonnenlicht.

Im Dia-Rähmchen (Bild oben) sieht man in der Mitte die Negativ-Abbildung (Bild unten) dieser Tafel, die "Stäbe" haben jetzt eine Breite von

ca. 0.1 mm und wegen der Farblängsfehlers des 50 mm Objektivs eine unscharfe Kante. Mit diesem Hilfsmittel lassen sich nicht nur obige

"Polier-Sünden" des Optikers nachweisen, damit erkennt man die Fließrichtung derjenigen Schmidtplatten, die aus Floatglas hergestellt

worden sind. Die Glattheit optischer Flächen wiederum beeinflussen erheblich die Steigerung des Kontrastes.

Links Die 0.1 mm Linie unter dem Mikroskop. Rechts die groben mit Druck ausgeübten Polierstriche.

Der Lyot- oder Phasenkontrast-Test zeigt in erster Linie die Feinstruktur einer polierten Fläche, während der Foucault-Test deren Topografie

darstellt. Beim Lyot-Test geht es im wesentlichen um die Rauhheit einer Fläche und das bildaufhellende und kontrastmindernde Streulicht,

das über diese Rauhheit verursacht wird. Davon muß "Streulicht" unterschieden werden, das durch Zonen, Korrekturfehlern und abfallenden

Kanten entsteht und zu Unschärfen im Fokus führt. Gemeint ist Streulicht, das über eine allgemein rauhe Politur den Bildhintergrund aufhellt.

Zur Untersuchung dieses Effektes verwendet man in der Industrie das Nomarski-Mikroskop. Der Effekt dieser Meßtechnik entsteht dadurch,

dass im Fokus einer Autokollimations-Anordnung das direkte Licht eines Lichtspaltes mit dem indirekten Streulicht "verglichen" wird, es an

der Kante einer teildurchlässigen Filter-Linie zu diesem kontrast-verstärkendem Effekt kommt. Der Lyot-Test kann selbst einzelne Polierstriche

nachweisen bzw. die Art der Parabel-Retouche, er kann bestimmte Herstellungstechniken bei Schmidtplatten sichtbar machen und erlaubt eine

gute Begründung, warum manche "hoch"-strehligen Fernrohre in der Bildqualität zurückfallen. Weil über den RMS-Wert der Strehl ermittelt

wird, und damit über die Topografie der Fläche, hat der Strehlwert mit der Feinstruktur derselben Fläche nichts zu tun, die mit dem Lyot-Test in

einem mittleren Bereich, mit dem Nomarski-Mikroskop im Submillimeter-Bereich gemessen werden kann.

Weitere Informationen dazu in:

- "Optical Shop Testing", Second Edition, Daniel Malacara (S. 305 ff)

- "How to make a Telescope", Jean Texereau, Second Edition, Willmann-Bell 1984 (S. 87 ff)

- "Star Testing Astronomical Telescopes", Harald Richard Suiter, Willmann-Bell 1994 (S. 248 ff)

Im Frühjahr 2000 wurde der Autor über eine französische Website auf ein Messverfahren aufmerksam, das eine interessante Alternative darstellt,

zur Flächen-Qualität von optischen Systemen fundiertere Aussagen machen zu können.

Bekannte franz. Spiegelschleifer nutzen dieses Phasenkontrast-Verfahren dazu (siehe Texereau), zur Glätte bzw. Micro-Struktur von Newton-

Spiegeln qualitative Aussagen zu machen, aber auch noch den Bereich zu nennen, in dem diese Rauhheit eine Rolle spielt. Die Website enthält

das Beispiel eines 460 mm Newton-Spiegels, der nachgearbeitet worden war und hernach eine weitaus bessere Flächenqualität zeigte.

Der Lyot-Test zeigt:

- die Topografie, wie sie unter Foucault zu erkennen ist, aber zusätzlich

- die Feinstruktur der Fläche selbst in überdimensionierter Deutlichkeit

- die Art der Politur bei einer Parabel-Retouche, sodass man Spiegel dem Hersteller zuordnen kann

- die Technik der Schmidtplatten-Herstellung im Ansaug-Verfahren

- die Zonen-Politur bzw. die verwendeten Polierer und schließlich auch sehr deutlich

Der Lyot-Test gibt also eine umfangreiche Information über Herstellung und Zustand einer Optik. Eine Quantifizierung ist nach meiner Auffas-

sung noch nicht überzeugend darstellbar.

Wir benutzen dreierlei Phasenkontrast-Filterlinien:

- einen SW-Negativ-Film, den 2415 TP SW-Film von Kodak, und dem Beispiel, wie es unter http://www.astrosurf.com/tests/contrast/contrast.htm#haut

beschrieben ist, übrigens auch auf meiner Homepage(mit einer unscharfen Kante) - oder einem Phasenkontrast-Plättchen aus Glas, das einen dünnen 0.15 mm Alu-Strich trägt mit einer Dichte so um 2.18 und mit einer scharfen Kante

- auch eine auf Glas aufgebrachte 0.1 mm teildurchlässige Linie aus Kerzenruß erzeugt diesen Effekt.

Unter http://www.astrosurf.com/tests/contrast/contrast.htm#haut wird auch das Prinzip erklärt, das ich in Kurzform von der Strahlen-Optik her

erklären möchte. Das Bild der französischen Website bitte zugleich betrachten:

Im Krümmungsmittelpunkt einer Sphäre steht ein Lichtspalt als Lichtquelle, welche nach der Reflexion im Krümmungsmittelpunkt wieder als

Lichtspalt abgebildet wird. Wäre die Sphäre perfekt glatt, würde das Licht zu 100% wieder im Krümmungsmittelpunkt ankommen, was aber

selten der Fall ist. Stattdessen verschwindet ein Teil der Energie, weil eine mehr oder weniger rauhe Oberfläche Streulicht erzeugt, das nicht

im Krümmungsmittelpunkt abgebildet wird. Bei diesem Test wird nun das direkte Licht mit dem Streulicht dadurch verglichen, daß die Abbildung

des Lichtspaltes über einen Linienfilter soweit gedämpft wird, daß ein Vergleich mit dem Streulicht möglich wird.

Foucault zeigt nicht alles:

Ein hochwertiger 15-Zoll Newton-Spiegel aus USA zeigt im Foucault-Test eine fast störungsfreie Fläche. Keine Zonen, topfeben, die leichten

Schatten sind Reste der Dejustage vom Messaufbau. Die Rauhigkeit des Newton-Spiegels sieht man im Foucault-Test noch nicht.

Der Lyot-Test zeigt feinere Strukturen am gleichen Spiegel:

Trotzdem hat dieser Spiegel noch eine Struktur. Diese Rauhheitsstruktur sieht man, wenn man das Licht des Lichtspaltes, wie er weiter unten

gezeigt wird, durch die Optik schickt und auf den ca. 0.1 mm dicken Strich des Filmnegativs projiziert, der eine Dichte von ca. 2.0 hat.

Die Dichte erhöhen:

Wenn man die Dichte der dünnen Linie erhöht, nimmt auch der Kontrast zu, und man sieht die Flächen-Struktur noch deutlicher. Es ist also ein

Spiel mit dem Licht, der Spaltbreite und der Linien-Dichte und ein bisschen auch mit der unscharfen Kante dieser Linie.

Auch dieser Spiegel schaut unter dem Foucault-Test hervorragend aus. Dass er einen Astigmatismus-Fehler hat, wird in diesem Test

noch nicht so deutlich. Retouche unter Phasen-Kotrast deutlich sichtbar.

Viel exakter, als es der Foucault-Test zeigen könnte, sieht man nun eine recht glatte Grundstruktur der Fläche, also glatter eigentlich, als beim

vorherigen Spiegel, aber weitaus deutlicher die Zone, die Retouche der Zone und die Tatsache, daß sie in Dreiecken über den Spiegeldurch-

messer ausgeführt wurde, bzw. in tangentialen Strichen.

Der Wert der Phasenkontrast-Messung

wird bei diesem Beispiel deutlich. Sehr viel exakter läßt sich über diese Meßmethode sowohl die Topografie der Fläche, wie auch deren Fein-

struktur sichtbar machen. Von der Feinstruktur nicht einmal so schlecht, von den Zonen her verheerend!

Am Stern schaut das Bild intrafokal dann so aus:

Zieht man also eine Zwischen-Bilanz, dann lässt sich neben den üblichen quantitativen Werten wie PV und RMS der Wellenfront und dem Strehl

zwar eine genaue Aussage hinsichtlich der Topografie bzw. des Öffnungsfehlers machen, (auch beim ZYGO nicht anders), hinsichtlich der

Flächenglattheit jedoch, die für hohen Kontrast zuständig ist, muss die Interferometrie passen, da ist selbst der Ronchi-Gitter-Test genauer, wenn

man ihn richtig lesen kann.

Speichen auf der Schmidt-Platte ?

Dieser Test ist nicht nur bei Newton-Spiegeln in Autokollimation möglich, sondern auch bei optischen Systemen, wie beispielsweise bei einem

Schmidt-Cassegrain-System. Hier ist es vor allem die Herstellung der Schmidt-Platte selbst oder die Retouche des Sekundärspiegels, über die

sehr viele Rauhheitsfehler eingeführt werden:

- Das verwendete Float-Glas zeigt die Fließstruktur des Glases

- Das Ansaug-Tool der Schmidt-Platte zeigt die Ansaugschlitze

- Konzentrische Zonen zeigen mehr oder weniger deutlich die Retouche des Sekundärspiegels

Diese Strukturen erkennt man nur zum Teil beim Foucault- und Ronchi-Test, am besten aber beim Lyot-Test selbst.

Das Phasenkontrast-Bild:

Als Auflösung des Rätsels könnte man die Verstärker-Rippen dafür verantwortlich machen.

Vermutlich sind es aber trotzdem die Ansaug-Schlitze, die bei der patentierten Herstellung von Schmidtplatten eine Rolle spielen.

Das Interferometer zeigt dieses Bild:

Wie hoch diese Speichen als "Stege" sein müssen, zeigt der Interferometer bei der Astigmatismus-Prüfung. Die Speichen sind als "Spitzen"

eindeutig zu erkennen, und liegen sicherlich unweit von L/10 PV wave. Also bereits erheblich über der üblichen Rauhheit bis zu 30 nm.

Perfekt in jeder Hinsicht ein Maksutov System:

Perfekt in jeder Hinsicht mit einem Strehl von 0.99 erwies sich ein Newton-Maksutov. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Foucault...

und dem Phasenkontrast

Hier haben beide Tests ihre Grenzen.

Wozu der Ronchi-Test auch gut ist:

Interessanterweise lässt sich die Flächenrauhheit auch über Ronchi-Gramme darstellen, wenn die hellen Ronchi-Linien saubere, störungsfreie

Kanten haben und im dunklen Streifen zwischen den mittigen Beugungslinien möglichst keine Störungen sind.

Beispiel-Spiegel aus Russland:

Eine bekannte Frauenhofer Marke:

Ein SC-System mit einer Schmittplatte aus Floatglas?

Fazit:

Mit diesem Bericht ist die "Höhe" der Mikrostruktur bzw. eine Quantifizierung der Flächenrauhheit in keiner Weise beantwortet. Die Strehl-Lösung

führt nicht zum Ziel. Auch wird deutlich, dass die Interferometer-Messung herkömmlicher Art ihre Grenze hat.

Noch ein paar Literatur-Angaben in Englisch bzw. Französisch:

"Diffraction Theory of the Knife-Edge Test and Its Improved Form, the Phase-Contrast Method"- Zernicke, F., Monthly Notices of the Royal Astronomical

Society, Vol. 94 No. 5, March 1934, pp. 377-384.

This article announced Prof. Dr. Frits Zernicke's discovery of the phase contrast principle, for which he eventually received the Nobel Prize.

"On the Phase-Contrast Test of F. Zernicke" Burch, C.R., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 94 No. 5, March 1934, pp. 384-399.

This article presents the first phase contrast photo that was ever published of an astronomical telescope mirror. From these and other articles published

in the 1930s, we can see that the phase contrast test method has been known and used for 70 years.

"Procedes Permettant d'Etudier les Irregularities d'une Surface Optique Bien Polie" (A Method Permitting the Study of the Irregularities of a Well-Polished

Optical Surface) - Lyot, B., Meeting of April 1, 1946, Comptes Rendus d L'Academic des Sciences, Paris. Vol. 222, pp. 765-768.

This is Lyot's first publication concerning phase contrast. He is very careful to acknowledge Zernicke's prior work in the 1930's concerning this method.

"Les Principaux Defauts Reels des Surfaces Optiques Engendrees par Differentes Techniques de Polissage" (The Principle Defects of Optical Surfaces

Produced by Different Methods of Polishing) - Texereau, J., Bulletin "Ciel et Terre," Societe Belge d'Astronomie (Bruxelles), LXVIe Annee, No. 3-4, March-

April 1950.

This article presents Texereau's version of a quantitative phase contrast test with a photometric wedge as performed half a century ago. This article can

be downloaded from the Astrosurf website. Texereau's work has been a valuable source of ideas. However, I believe that his original methods will require

modification and updating for use by today's opticians.

"Le Contraste de Phase en Optique et en Microscopie" (Phase Contrast in Optics and Microscopy) - Francon, M. (Editions de la Revue d'Optique Theorique

et Instrumental, 165 Rue de Sevres, Paris, 1950).

I must caution the reader that parts of this book are highly mathematical. Chapter 4 is entitled "Application du Contraste de Phase a l'Etude des Defauts de

Poli et d'Homogeneite" Application of Phase Contrast to the Study of Defects in Polish and Homogeneity (of Glass). In this chapter , Plate 6 shows two very

beautiful phase contrast images of the glass surface of an astronomical mirror.

"Contraste de Phase et Contraste par Interference, 15-21 Mai 1951" (Phase Contrast and Contrast by Interference, Conference of 15-21 May, 1951) - Francon,

M., Colloques de la Commission Internationale d'Optique, Editions de la Revue Optique Theorique et Instrumentale, 165 Rue de Sevres, Paris, 1952.

This 261-page record of an international phase contrast conference contains many interesting articles in both French and English.

aiax-020-Wie gut ist mein Fernrohr - Bericht für Teleskop Service

Diese Eingangs-Frage stellt sich zuallererst der Hersteller, der es entworfen und gerechnet hat, oft unter großen Mühen. Er hat viele Entwick-

lungskosten hineingesteckt. Im weiteren Verlauf stellt sich dieses Frage auch der Händler und Verkäufer eines Fernrohres, wenn sie keinen

eindeutigen Nachweis zur Qualität des Gerätes vom Hersteller bekommen haben. Auch wenn ein Fernrohr von privat an privat verkauft wird,

spielt die Frage eine wichtige Rolle. Dann wird ein Fernrohr über ein Certifikat "aufgewertet" oder "entlarvt", je nach Interessenslage. Die

gleiche Frage stellt sich aber auch der zukünftige Besitzer einer Optik, der die Katze nicht im Sack kaufen will und nach Test-Möglichkeiten

Ausschau hält. Also Tests, die er entweder selbst durchführen kann oder von einem Experten durchführen läßt. Die gleiche Frage schließ-

lich stellt in jedem einzelnen Testfall der Sternfreund an mich selbst, weil ich ihm nach 2-3 Stunden "Durchleuchtung" seiner Teleskop-Optik

ganz genau sagen soll, wo seine Optik ihre Stärken oder Schwächen hat, möglichst ein- deutig, mit stichhaltigen Dokumenten für die "Experten"

daheim, - aber auch mit Vorschlägen zur Optimierung, wenn diese möglich sind.

Die so harmlos scheinende Frage muß also sehr sorgfältig und vor allem teleskop-bezogen aufgefaßt und beantwortet werden. (... und hat

schon manchen Sternfreund in den Wahnsinn getrieben) Für diesen Prozeß gibt es eine Reihe von Tests, die der Sternfreund selbst durchfüh-

ren kann, wie den Stern- und Ronchigitter-Test. Oder er entscheidet sich für den weiterführenden Phasenkontrast- oder Rauhheits-Test, den

Interferometer-Test mit quantiativer Auswertung, oder den Spalttest, oder was immer untersucht werden kann an Newton, Schmitt-Cassegrain,

Frauenhofer, Maksutow, Schiefspiegler etc.Wer mit seinem Teleskop bei mir "aufkreuzt" hat dabei ausreichend Gelegenheit, mir kritisch über

die Schulter zu schauen, meine Meßmethoden kritisch zu hinterfragen und erfährt so unmittelbar auch im Vergleich mit vielen ähnlich gelager-

ten Messungen, wie gut sein eigenes Fernrohr eigentlich ist. Dieses Angebot nutzen mittlerweile auch eine Reihe namhafter Astro-Händler.

Eigene Testmöglichkeiten

Die Eingangsfrage ist im einfachsten Falle damit zu beantworten, daß man einen Blick hindurch wirft. Es ist schon vorgekommen, daß manche

Sternfreunde erst einem Gerät mit einem Strehl von 0.95 ihre Beachtung schenken. Wer also bei diesem vernünftigsten aller Tests, den es gibt,

kein scharfes Bild bekommt, oder bereits bei niedriger Vergrößerung kein ordentliches Bild bekommt, muß darüber nachdenken. woran das liegt.

Oft sind es wirklich nur Kleinigkeiten.

1. Der Sterntest - siehe auch http://r2.astro-foren.com/index.php/de/schwerpunkt

Beim Sterntest richtet man sein Teleskop auf einen hellen Stern (z.B. Polarstern, weil er sich nicht bewegt) und stellt das Okular einfach unscharf.

Also innerhalb vom Brenn- punkt und danach außer halb vom Brennpunkt. Dabei sollte man den Stern genau in die Mitte des Okulars "schieben".

Dieser Test kann von jedem durchgeführt werden. In letzter Zeit wurde der Sterntest populär u.a. durch das Buch "Star Testing Astronomical Teles-

copes" von H.R. Suiter im Willmann- Bell- Verlag. Passend dazu gibt es das Aberrator-Simulations-Programm, das den Sterntest künstlich rechnet.

Aber Vorsicht: Nicht alle Fragen beantwortet der Sterntest zuverlässig. Im folgenden Beispiel dokumentiert dieser Test in erster Linie die rauhe

Oberfläche. Ob der ausgefranste intrafokale Rand der abfallenden Kante oder der Unterkorrektur zuzuordnen sind, beantwortet dieser Test leider

nicht. Auch eine PV- und Strehl-Prognose wären hier riskant.

Völlig anders ist das folgende Beispiel. Hier sorgt ein unterkorrigierter Spiegel mit hochgezogenem Rand im extrafokalen Sternscheibchen

für einen kräftig ausgefransten Rand. In diesem Fall kann man bereits im extrafokalen Sternscheibchen, linkes Bild, die gesamte Topografie

erkennen, rechts das PhasenKontrast- Bild.

Wer hingegen bei seinem Sterntest diese Bilder sieht, hat außer einer ganz zart abfallenden Kante weiter nichts zu befürchten. Dies erkennt

man am "Lichtwulst" in der rechten extrafokalen Aufnahme, die am künstlichen Stern bei doppelter Genauigkeit in Autokollimation gemacht

wurde. Es war ein Spitzen-Spiegel mit einem kleinen Schön- heitsfehler, der sich aber abblenden läßt, aber nur für die Perfektionisten sinnvoll.

Mit dem Sterntest läßt sich der Justierzustand sehr gut beurteilen. Astigmatismus von Haupt- oder Fang- spiegel ist klar zu erkennen, die

Glätte der Politur ebenfalls. Als quantitativer Test wird der Sterntest leider oft überschätzt. Es ist ein schneller Test für die Praxis aber mehr

auch wieder nicht.

2. Der Ronchi-Gitter-Test(siehe auch die Einzelberichte in (Berichts-Übersicht)

Prinzipiell ist dieser Test ein Test mit einem verkleinerten Gartenzaun, etwa 10 senkrechte "Latten" und ihre Zwischenräume pro mm. Diesen

"Zaun" stellt man intra- oder extrafokal in den von der Optik erzeugten Lichtkegel, kurz vor oder hinter dem Fokus. Ist die Optik in Ordnung,

bekommt das Auge Bilder zu sehen, wie die zwei folgenden.

Der Ronchi-Gitter-Test ist ein weiterer sehr aussagekräftige Test, den der Sternfreund mit einem auf- gedampften Ronchi-Gitter (10 - 20 lp/mm

Gitterkonstante gibt es bei jedem Händler) direkt am Stern durchführen kann. Man sollte ihn grundsätzlich intrafokal benutzen. Jedenfalls sind

alle Beispiel intrafokal entstanden: Dieser Hersteller ist für seine hochwertigen Spiegel hinlänglich bekannt - allerdings auch zu einem hoch-

wertigen Preis. Neben der perfekten Parabel zeigt dieser Test intrafokal in Autokollimation eine ruhige, gleichmäßige Fläche zwischen den

hellen Streifen, ebenso schnurgerade die Beugungslinien dazwischen. Hier haben wir es mit einer äußerst glatten, zonenfreien Fläche zu tun.

Aber auch preisgünstigere Hersteller schleifen solche guten Spiegel.

Ähnlich gut ist die Qualität eines bekannten fernöstlichen Spiegel-Lieferanten, eine hauchzarte Zone schmückt den Rand bei ca. 90%. Auch

mit diesem Spiegel kann man eine optimale Leistung garantieren, ohne einen Prüfer bemühen zu müssen. Alle diese Testbilder entstanden

in Autokollimation gegen einen Planspiegel in doppelter Genauigkeit.

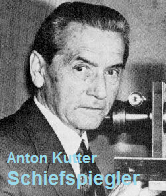

Für die Ermittlung der sphärischen Abweichung einer Optik ist der Ronchi-Gitter-Test ideal. Im linken Bild kann man den farbabhängigen

Öffnungsfehler (Gauß-Fehler) als zarte Überkorrektur erkennen, während rechts das Multiscope, die Neuentwicklung eines Schiefspieglers

eine Unterkorrektur erkennen läßt. (Bei Überkorrektur fallen intrafokal die Randstrahlen länger als die Mittelpunktsstrahlen, das Gitter ver-

formt sich bauchig.)

Eine solche Ronchi-Gitter-Aufnahme ist eine Katastrophe.

... das zeigte bereits der dazu durchgeführte Sterntest klar und eindeutig. Leider wurde dieser Test vor dem Kauf nicht gemacht.

Die Stärke des Ronchi-Gitter-Test:

Der Ronchi-Gitter-Test zeigt eindeutig die Korrektur eines opt. Systems, zeigt Zonen und abfallende Kante, und zeigt ganz klar den Zustand

der opt. Flächen bzw. die Summe der opt. Flächen. Er zeigt nur begrenzt Astigmatismus und taugt nur bedingt zur Ermittlung von PV- und

Strehl-Werten, obwohl es dafür Programme gibt.

Damit ist der Teil der Tests, die der Sternfreund am nächtlichen Himmel selbst ausführen kann, (außer natürlich noch dem Foucault-Test),

schon erschöpft. (Den Roddier- Test will ich der Vollständigkeit halber ebenfalls erwähnen als quantitativen Sterntest.)

Fazit: Die gerade beschriebenen beiden Tests kann jeder Teleskop-Besitzer selbst am Sternhimmel durchführen. Wer damit richtig umgehen

kann, erfährt bereits damit die volle Wahrheit.

3. Der Foucault-Test

Beim Foucault-Test schneidet eine scharfe Kante oder Rasierklinge den Lichtkegel exakt im Fokus ab. Da der Fokus im Raum verteilt ist, und nie

exakt nur in einer Ebene bzw. Punkt, das wäre der Idealfall, entsteht bei richtiger Position der Schneide ein Schattenbild, das überdimensioniert

die "Landschaft" der opt. Fläche und deren Wellenfront sichtbar macht.

Der Foucault-Test ist ein typischer Labor-Test, der am genauesten bei einer Autokollimations-Anordnung funktioniert, siehe die Abbildung. Am

Stern kann man ihn zur Beurteilung der Luftunruhe einsetzen, aber viele Spiegelschleifer benutzen ihn als "einzig wahren" Test für die Parabel-

korrektur und vor allem, für quantitative Aussagen. Und da ist dieser Test überfordert und liefert zu gute PV-, RMS- und Strehlwerte ab.

Bei einem mäßig guten Spiegel schaut das in Autokollimation so aus:

Als Topografie-Test zur Ermittlung der "Landschaft" einer Fläche, ist dieser Test nahezu unübertroffen wegen seiner Empfindlichkeit. Zur

Ermittlung von PV-, RMS- und Strehl-Werten ist selbst der weiterführende caustic-Test kritisch. weil er auf einer Linie mißt, und nicht auf

einer Fläche. Die Schutzbehauptung, daß der Spiegel ja rotationssymmetrisch sei, stimmt bereits bei einer astigmatischen Fläche nicht

mehr. Astigmatismus wird mit diesen Tests nicht erfaßt, auch andere irreguläre Flächen-Strukturen nicht. Dadurch ergibt sich gerade

beim Peak to Valley Wert eine irritierende Differenz: Während durch die Linien-Messung sehr kleine PV-Werte die Regel sind und hart

näckig verteidigt werden, entsteht über die Interferometer-Flächenauswertung ein Gesamt-PV-Wert, in den zuallererst der Astigmatismus

als Fehler eingeht und andere Flächen-Unregelmäßigkeiten.

Weil aber manche Spiegelschleifer keine andere Möglichkeiten haben, Flächen auch als Flächen zu messen, läßt sich dieser Disput mit ihnen

nicht klären. Der geneigte Leser wird mir glauben, daß ich endlose weitere Bilder des Foucault-Testes anzubieten hätte. Die schaut er sich aber

besser bei einem Treffen bei mir auf dem Monitor an.

4. Der Phasenkontrast- oder Rauhheits-Test (eigener Bericht)

Prinzipiell wird bei diesem Test das direkte Licht mit einem Filter auf unter 1% gedrückt und dann mit dem benachbarten Streulicht geringer I

ntensität verglichen. Über diesen Phasen- additions-Effekt kommen die unruhigen Strukturen im rechten Beispiel sehr deutlich zum Vorschein.

siehe auch: http://www.astrosurf.com/tests/contrast/contrast.htm#haut

Allmählich setzt sich die Erkenntnis durch, daß der Strehlwert einer Optik zwar wichtig, aber nicht alles ist. Hohe Vergrößerungen mit hohem

Kontrast sind nur bei besonders glatten Spiegeln möglich. Es ist das Streu- licht, das den ungetrübten Blick entscheidend stören kann.

Dieser Test ist auf einer anderen Seite näher beschrieben:

Auch bei diesem Test gäbe es noch viele beeindruckende Bilder, die aber dem Sternfreund erst etwas nützen, wenn es sich um sein eigenes

Teleskop handelt.

5. Der Interferometer-Test siehe auch Bericht Bath-Interferometer

Je nach Setup, läßt sich der Test in Autokollimations mit doppelter Genauigkeit durchführen, in Kompensation gegen eine Plankonvex-Linse

oder gegen einen Kugelspiegel in einfacher Genauigkeit, oder einfach aus dem Krümmungsmittelpunkt der Kegelschnitt-Fläche, also Ellypse,

Parabel oder Hyerbel. Das folgende Beispiel ist ein temperatur-"verbogener" perfekter Newtonspiegel, weil die Rückseite ca. 2 Grad Celsius

wärmer ist, als die Spiegelvorderseite. Diese Situation hat man vor allem nachts bei fallenden Temperaturen.

Das Gegenbeispiel ist ein unterkorrigierter Newton-Spiegel mit der Durchbiegung in die andere Richtung.

Rechts im nachfolgenden Bild erkennt man eine höllisch überkorrigierte Sphäre, in diesem Fall ist es eine Parabel aus dem Krümmungs-

mittelpunkt, die im Krümmungmittelpunkt nichts anderes ist als eine überkorri- gierte Sphäre. Links daneben ebenfalls ein wichtiger Test

auf möglichen Astigmatismus, der beson- ders bei großen Spiegel wichtig ist. Dabei muß große Sorgfalt auf die Spiegellagerung gelegt

werden.

6. Der visuelle Spalt-Test

Dieser viselle Test kommt der Praxis am nächsten. Leider gelingt es mir nur bei hochleistungs-Optiken, diesen Spalt bei 1000-2000-facher

Vergrößerung noch gut dokumentieren zu können. Bei Standard-Optiken sind nur die groben Strukturen wie die beiden "Nasen" rechts zu

erkennen oder "ersaufen" im Streulicht. Wobei unterschieden werden muß in Hintergrund-auf- hellendes Streulicht und in Zonen-Streulicht,

das für die unscharfen Kanten verantwortlich ist.

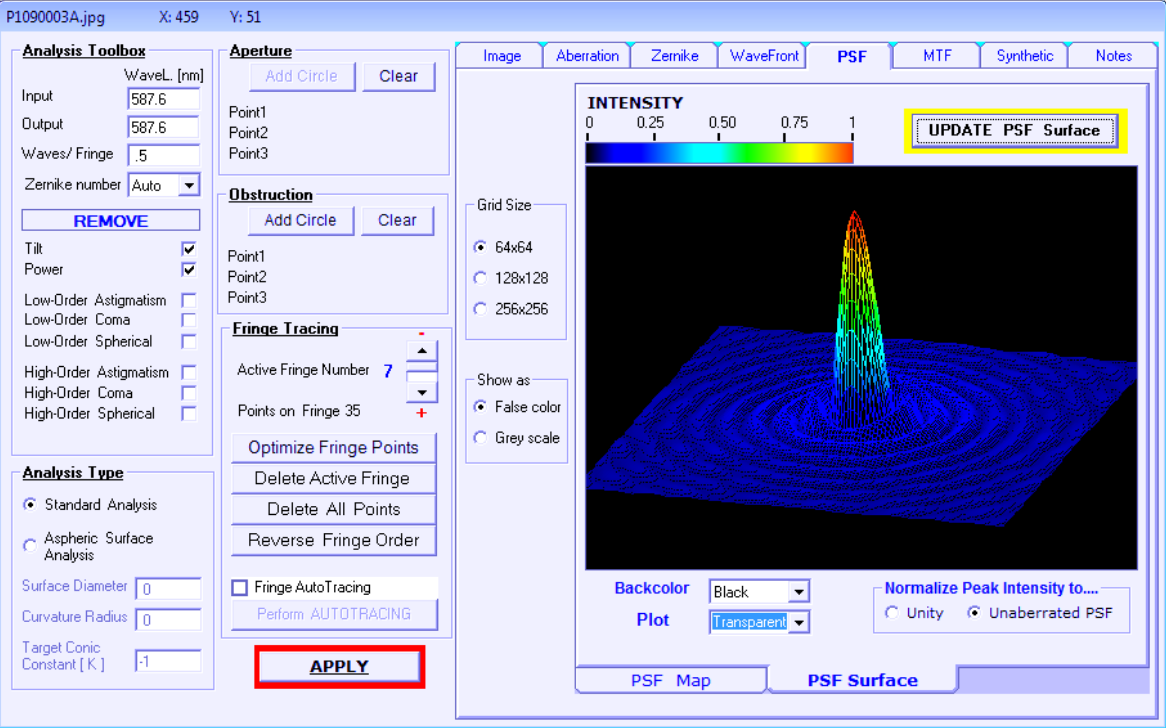

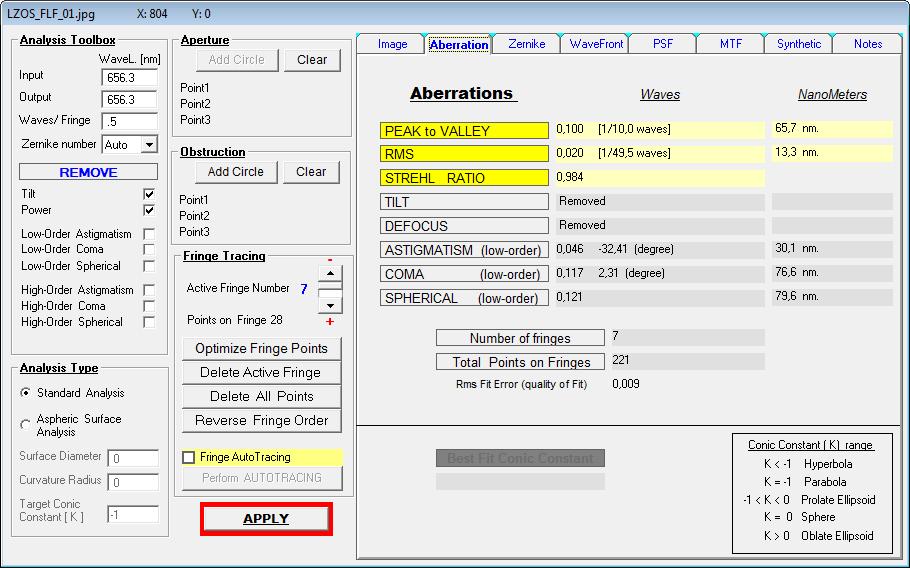

7. Quantitative Auswertung mit FringeXP

Seit einiger Zeit gibt es ein Auswert-Programm, FringeXP, das man u.a. hier downloaden kann mit einer kleinen Anleitung. Bis zu F/4.5 Newton-

spiegeln kann man mit ziemlicher Genauigkeit einen Newton-Spiegel über ein Interferogramm (z.B. mit dem (Bath-Interferometer)Bath-Interferometer)

aus dem Krümmungs- mittelpunkt auf Null umrechnen, ja sogar sein thermisches Verhalten durch die "best fit conic constant" simulieren, z.B. bei unter-

korrigierten Newton-Spiegeln. Damit kann der interessierte Sternfreund selbst überprüfen, ob die vom Prüfer ermittelten Werte realistisch sind

oder nicht und die Diskussion um überzo- gene Strehl-Werte wird vielleicht etwas realistischer, wenn man auch das folgende Beispiel entspannt

aufnimmt.

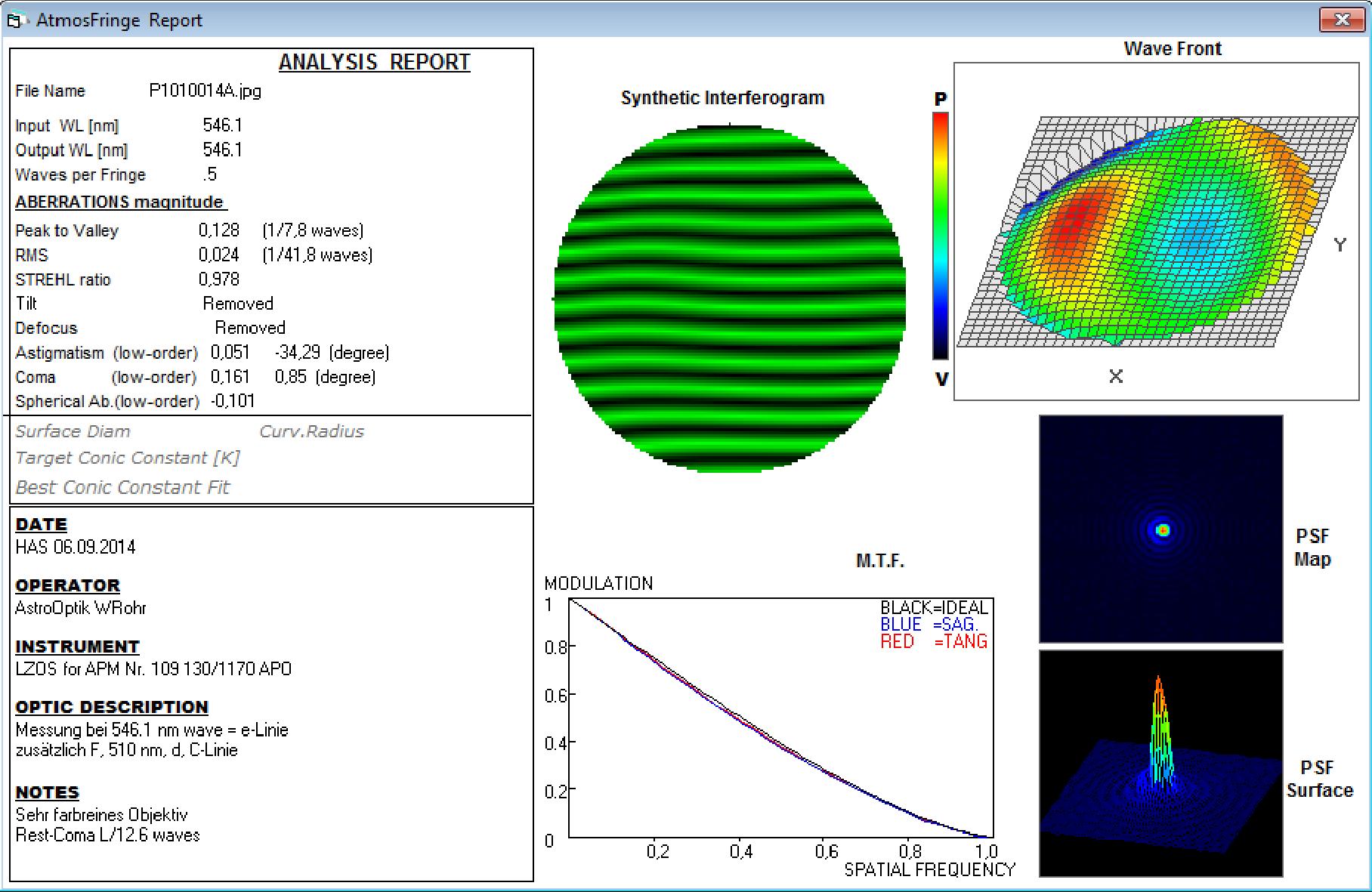

Zum Schluß ein professionelles Testergebnis:

Allen strehlsüchtigen Sternfreunden sei dieses Bild als ernstgemeinte Mahnung vorgehalten.

aiax-002-Foucault-Test

http://www.astrosurf.com/tests/atelier/atelier.htm#interp Bericht 02.April 2010

Die meisten Amateur-Spiegelschleifer benutzen zum Prüfen ihrer Newton-Spiegel den Foucault-Test. Dieser Test kann sowohl als Null-Test

in Autokollimation verwendet werden mit hoher Genauigkeit bis L/40 PV der Wellenfront, als auch als quantitativer Linientest, indem man

bei der Parabel im Krümmungsmittelpunkt die Schnittweitendifferenz misst.

Der Foucault-Test zeigt in hoher Genauigkeit die "Landschaft" bzw. Topografie der ankommenden Wellenfront. Die Flächen-Feinstruktur eines

Lyot- oder Phasenkontrast-Tests zeigt dieser Test noch nicht. Auch eine interferometrische Flächenauswertung zeigt noch nicht die Flächen-

feinstruktur, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Dafür benutzt die Industrie das Nomarski-Mikroskop.

-----------------------------------

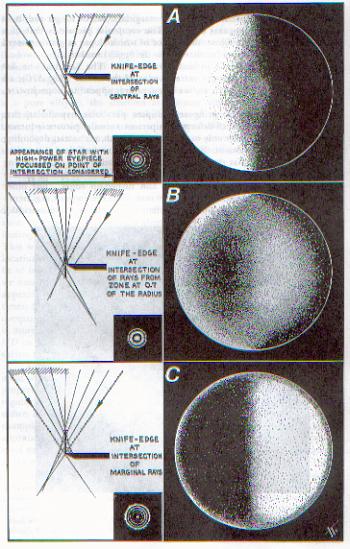

Das von Texereau herausgegebene Buch "How to make a Telescope" enthält diese Prinzip-Zeichnung des Foucault-Tests mit der Messerschneide.

Der Test zeigt in erster Linie die "Landschaft" einer polierten Kugelfläche bzw. rotations-symmetrisch deren Öffnungsfehler, aber auch den Astigm-

atismus. Die Flächenfeinstruktur jedoch zeigt der Lyot-Test, der etwa um den Faktor 10 die Flächen-Feinstruktur erkennen lässt, als noch weit über

den Foucault-Test hinaus geht. Als quantitativer Test auf einer Linie misst dieser Test in keinem Falle die Gesamtfläche und unterdrückt damit einen

möglichen Astigmatismus oder andere großräumige Flächenstrukturen. Dadurch entstehen sehr hohe unrealistische PV-Werte. Vorhandener Astig-

matismus sollte daher mit anderen Tests untersucht werden. Dies ist besonders bei großen Spiegeln wichtig.

Folgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau des Ronchigitter-Tests

-----------------------------------

Mein eigener 320/1600 Newton-Spiegel im Foucault-Test: Am Rande eine ganz flache Zone, sonst äußerst glatt und nahezu perfekt.

-----------------------------------

Ein Newton-Spiegel mit radialen Polierspuren und weichem Zonenverlauf:

-----------------------------------

Ein 400-er Kugelspiegel mit abfallender Kante und wolkenartiger Struktur:

----------------------------------

Der linke Spiegel leichte Zonen, der rechte Spiegel eine leichte Wolkenstruktur

----------------------------------

Glatter und "rauher" Newton-Spiegel im Foucault-Test:

----------------------------------

Ein Schmidt-Cassegrain-System mit Farblängsfehlern:

----------------------------------

Wieder ein SC-System: Man erkennt die "Speichen" der Schmidtplatten-Herstellung.

----------------------------------

Noch deutlicher erkennbar bei einem ähnlichen System:

----------------------------------

Ebenfalls ein SC-System mit hoher Qualität:

----------------------------------

Ein Fraunhofer im Foucault-Test mit Farblängsfehler:

----------------------------------

Deutlich geringerer Farblängsfehlers eines Voll-Apochromaten:

----------------------------------

Fazit:

Der Foucault-Test, der als quantitativer Test prinzipiellen Einschränkungen unterliegt, ist ein typischer qualitativer Test für den Öffnungsfehler

und für die Farbsituation. Dieser Test zeigt deutlich die typische Flächenstrukturen mit hoher Genauigkeit in Form einer "Landschaft" oder

Topografie. Eine Gegenkontrolle über einen anderen Test (Ronchi) ist in jedem Fall sinnvoll !!

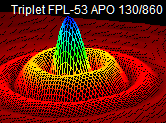

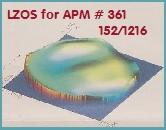

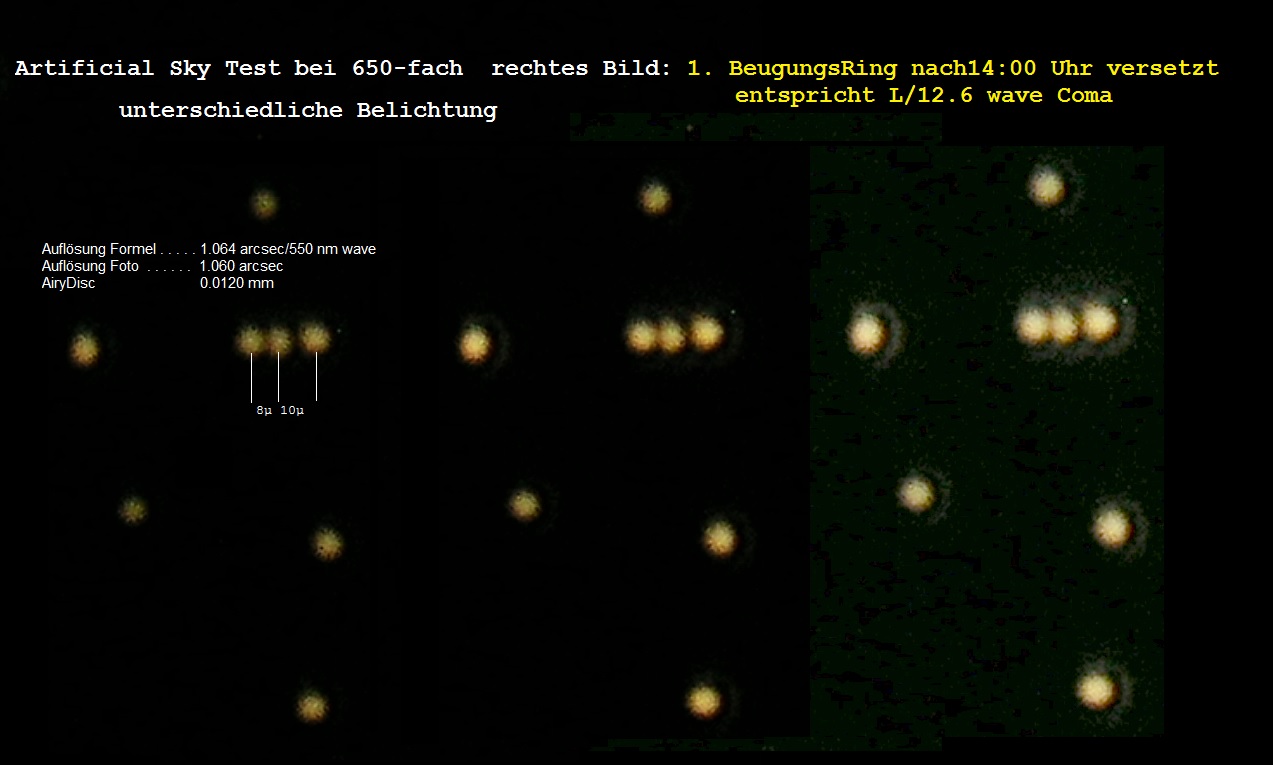

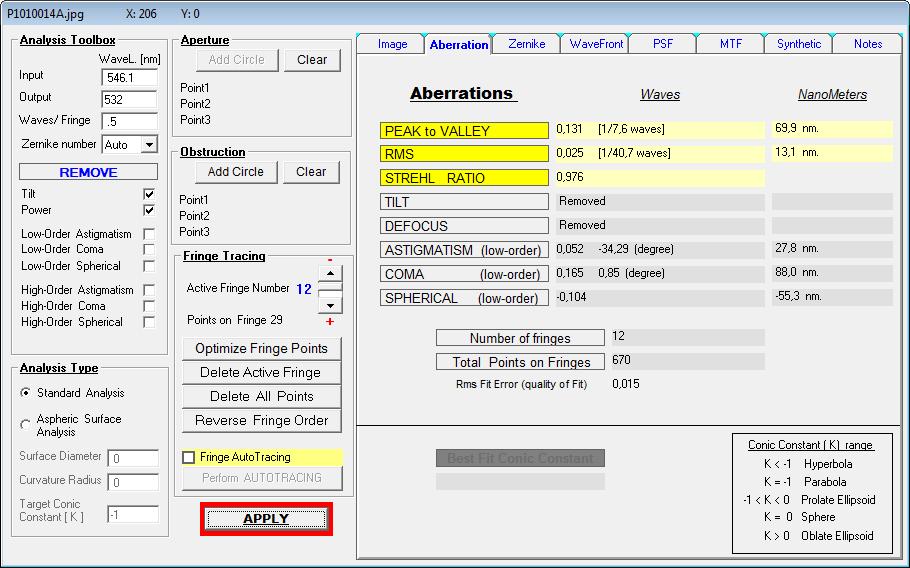

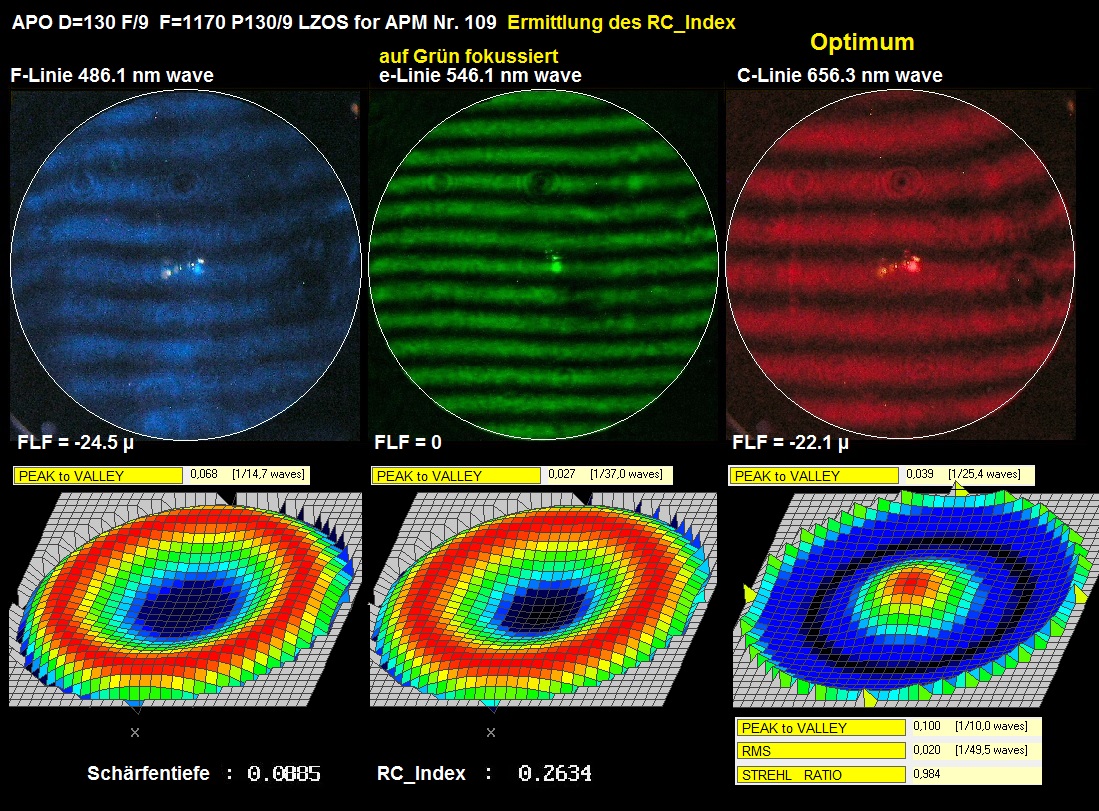

aiax-021-TMB APO 203-1421Nr018vonLZOS

Bericht vom 14.07.2010

TMB APO 203 / 1421 # 018 von LZOS

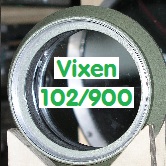

Mit einem Öffnungsverhältnis von f/7 wird einem APO-Design bereits viel abverlangt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Farb-

reinheit im Bereich eines "normalen" APO's bewegt. Die Abbildung auf der optischen Achse erreicht in jedem Fall das theoretische Auflösungs-

vermögen. Ähnlich perfekt ist die Auflösung im Feld bis zu 40 mm Durchmesser, wenn man den dazu passenden "Flattner" benutzt und dabei

einen Abstand von 85 mm von der letzten Flattner-Fläche zum Fokus einhält. Sein Optimum hat dieser APO bei der d-Linie bzw. 587.6 nm wave.

Zunächst wäre die exakte Prüfung der Kollimation von Objektiv zu Tubus zu prüfen und einzustellen, ein Verfahren, das prinzipiell über die Reflex-Bilder

einer Lichtquelle, ausgehend vom Fokus des Objektivs benutzt wird. Das Collimationg Scope von Takahashi ist eine Kombination aus Chesire+Keppler-

fernrohr, mit einem einfachen Chesire wären die Reflex-Bilder zu klein. Bei GRZ-Kollimatior wird ebenfalls ein Kepplerfernrohr benutzt, um dessen kleiner

Objektivlinse 4 LED's gruppiert sind. Die damit erzielten Bilder müssen jeweils möglichst konzentrisch zu einem gemeinsamen Mittelpunkt sein, was für

unseren Fall über das Bild bewiesen ist. Collimating Scope Takahashi

Die Schnittweiten der jeweiligen Spektralfarben, beginnend mit der C-Linie = Rot bis zu F_Linie = Blau ist im Bild oben eingeblendet. Das ist der

Grund für den Türkis-farbenen Rand intrafokal, da dieser Fokus hinter Grün liegt, und für den organge-farbenen Rand extrafokal, da dieser

spektrale Fokus vor der e-Linie = Grün = 546.2 nm wave liegt nach der Fraunhofer- Systematik, wie sie bei den Optik-Designern benutzt wird. Je

geringer dieser Farbsaum ausfällt, umso farbreiner ist ein Objektiv. Die Scheibchen-Fläche kann zur Beurteilung signifikanter Flächenfehler

herangezogen werden. In unserem Fall - wie bei einem Refraktor üblich - ist dieses Merkmal nicht von Bedeutung. Beim "Artificial Sky Test" kann

aus dem Abstand der engen Dreiergruppe über die Tangens-Funktion die math. Auflösung eines Teleskopes bestimmt werden um sie mit der

theoretischen zu vergleichen. In unserem Fall sind beide Werte nahezu identisch. Artificial Sky

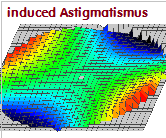

Die Bedeutung eines Feldkorrektors bei fotografischer Benutztung wird im nächsten Bild deutlich: Während die Abbildung visuell auf der opt.

Achse das theoretische Auflösungsvermögen erreicht, erkennt man bei einem Felddurchmesser von bereits 20 mm deutlichen Astigmatismus,