D067 Ein Dobs für alle Tage - 8inch GSO RC als Dobson und der WiegeDobson

Der Name Altazimut, der im Englischen auch Altaz abgekürzt wird setzt sich zusammen aus Alt für Altitude (Höhenwinkel) und Azimut (Horizontalwinkel).

siehe auch: http://astro-foren.de/index.php?thread/14299-ein-dobs-f%C3%BCr-alle-tage/ 24.Mai 2012

Im Normalfall wäre es eine sehr gute Astro-Kamera, zumal mir der Zufall wieder ein sehr gutes Exemplar in die Hände gespielt hat.

Einen Vorteil muß das doch haben, wenn man Astro-Optiken prüft. Nun bin ich leider kein Astrofotograph, und ein solches Teleskop

würde regelrecht verstauben, wenn es nicht gerade zu Vergleichszwecken benutzt wird als Referenz-Optik. Und weil dieses Gerät

so handlich ist, kann man es auch als Dobson umwidmen, und dann hat man etwas davon:

Praktischerweise hat der Tubus links und rechts eine Befestigungsschiene, dazu gibt es die praktischen Befestigungs-Prismen, rund genug,

um sie als Höhen-Rad zu mißbrauchen in das übliche, bekannte System von Siebdruckplatten. Die Prismen sind verschiebbar, sodaß man

mit dem Schwerpunkt kein Problem hat - solange schieben, bis das Teleskop + Zubehör im Gleichgewicht ist.

Da es ein 8-inch f/8 System ist und obstruiert, wird man die Vergrößerung bis ca. 160-fach "treiben" können: Für Mond und Planeten aus-

reichend, für lichtschwache Objekte vermutlich auch. Für 300-500-fache Saturnvergrößerungen hätte ich ja dann eine Batterie von

größeren Dobsons - bis 20-Zoll f/4, sodaß lediglich das Seeing das Vergnügen derzeit die Saturnbeobachtung damit auf max 300-fach begrenzt.

Gemeint ist mein 20-inch Dobson, der witterungsbedingt auch Saison hat.

http://rohr.aiax.de/GSO8Dobs02.jpg

=================================================================================

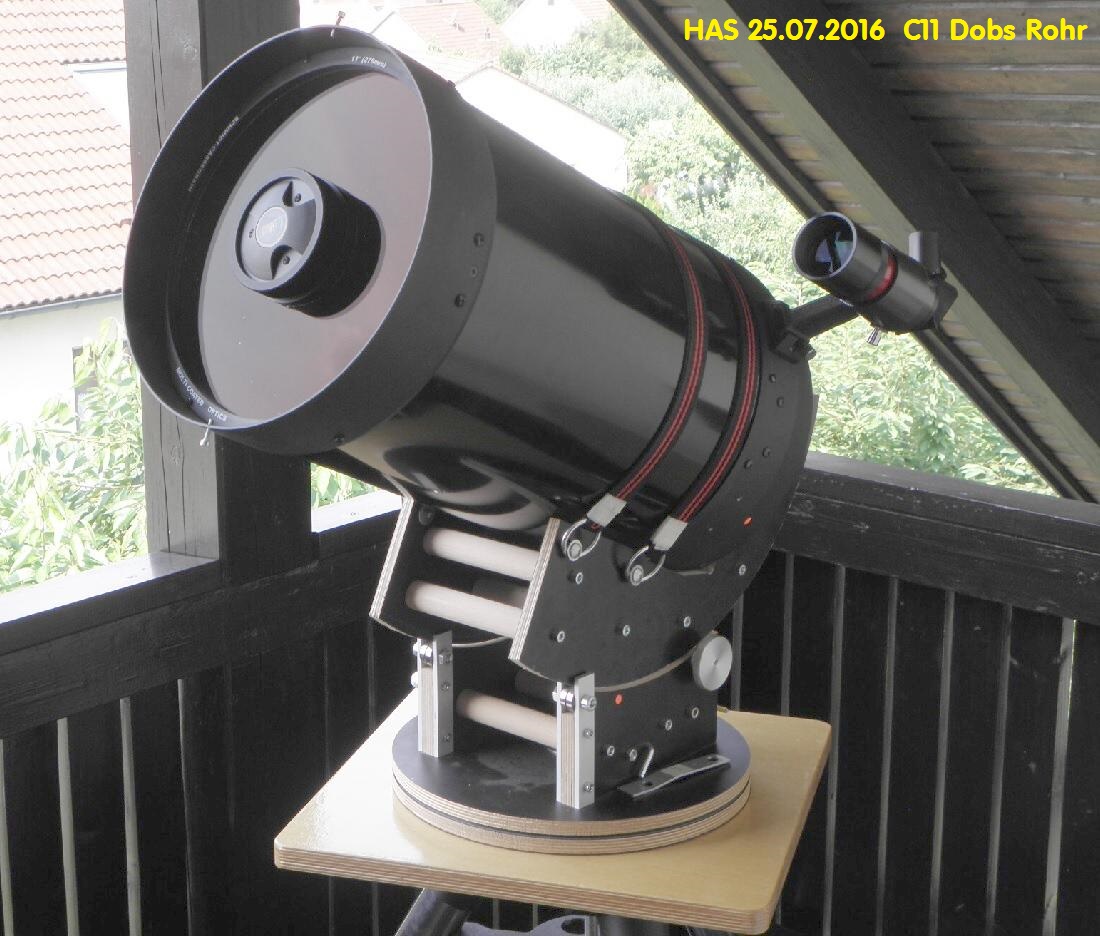

Mein C11 Dobson - Herstellung eines "Schaukel-Stuhles" !

Ein C11 im Regal ist eine suboptimale (Zit: Gerhard Schröder) Lösung. Man weiß zwar, daß es eine herausgesuchte Optik ist,

und am Himmel sicher fabelhaft, aber deswegen wird man das andere, schon 10 Jahre ältere C11, nicht von seiner Montierung

holen. Also braucht man eine Dobson-ähnliche Lösung, damit man von Zeit zu Zeit möglichst unkompliziert auch mal durch

dieses C11 beobachten kann. Also verfiel ich auf eine "Wiege"-Lösung.

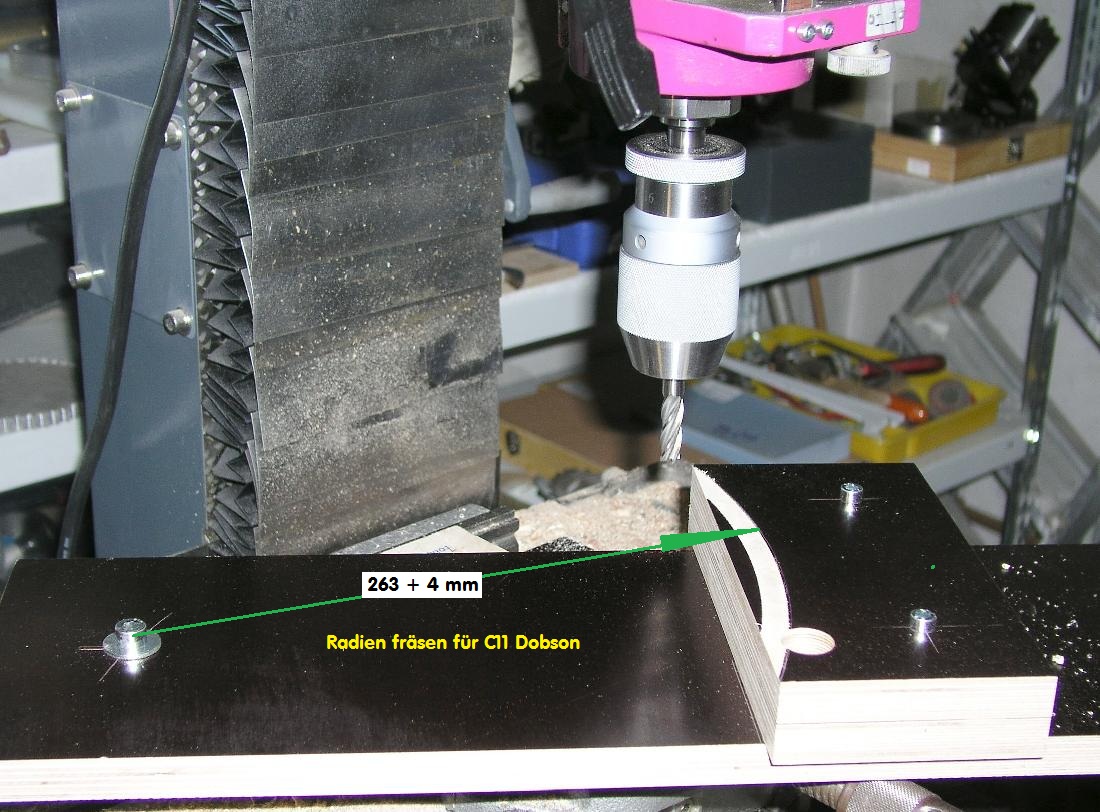

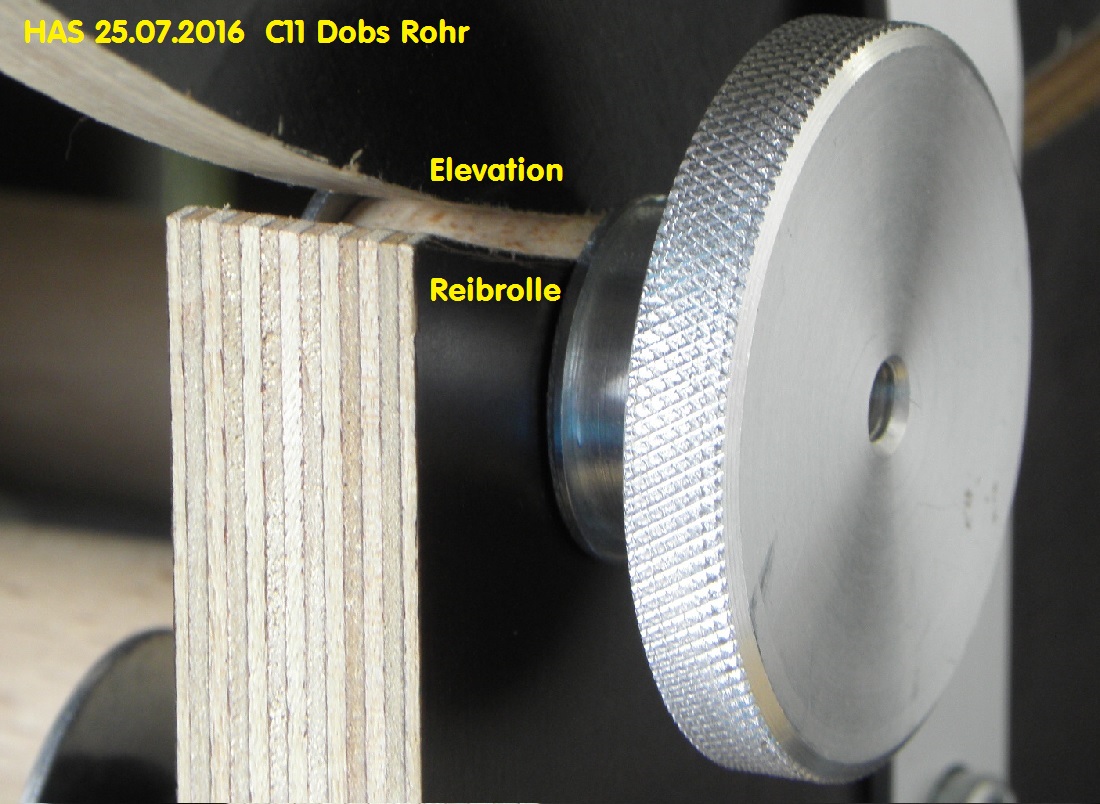

Entscheidend ist bei jedem Dobson, daß man zur Einstellung der Höhe möglichst leichtgängige Höhenräder benutzt: Der Radius ist bereits gefräst, und nun werden

die Aussparungen so gefräst, daß mit dem richtigen Abstand dieser bei 12 mm Siebdruckplatten vpn 150 mm, das C11 zusammen mit dem Zenitspiegel+Okular und

Taukappe im Gleichgewicht "pendelt", sich also wie eine Wiege verhält. Auf dem nächsten Bild sind also die bearbeiteten Kreis-Sektoren bereits verbunden, und von

oben legt man das C11 hinein. Damit wäre das C11 bereits einsetzbar. Leichter in der Bedienung ist aber, wenn diese "Wippe" noch in einen "Schuh" eingesetzt wird,

damit die Einstellung der Höhe etwa wie einer der üblichen Dobsons funktioniert. Das C11 soll ja leicht in jede gewünschte Position gebracht werden und dort ohne

weiteren Schwingungen verbleiben.

Den "Plan" hebt man sich am besten auf: Er entstand dadurch, daß ich die Längsachse waagrecht und dort ins Gleichgewicht brachte. Wenn man den so vorbereiteten

Tubus in einer horizontalen Ebene dreht dann bekommt man a) den noptwendigen Radius. b) wenn diese Ebene um je 75 mm nach oben und unten versetzt wird, dann

bilden sich - auf ein Zeichenpapier "gelotet" - die Umrißlinien ab, die innen später den C11 Tubus tragen bzw. umschließen, außen hat man dann den Radius um den

Schwerpunkt. Dabei sind Taugkappe und Zenit-Prisma + Okular gewichtsmäßig zu berücksichtigen, was natürlich Einfluß auf den Schwerpunkt hat. Zum Ausfräsen innen

und außen sollte man vorher eine Schablone anfertigen, mit der am die genaue Kontor ermittelt bzw. überprüft.

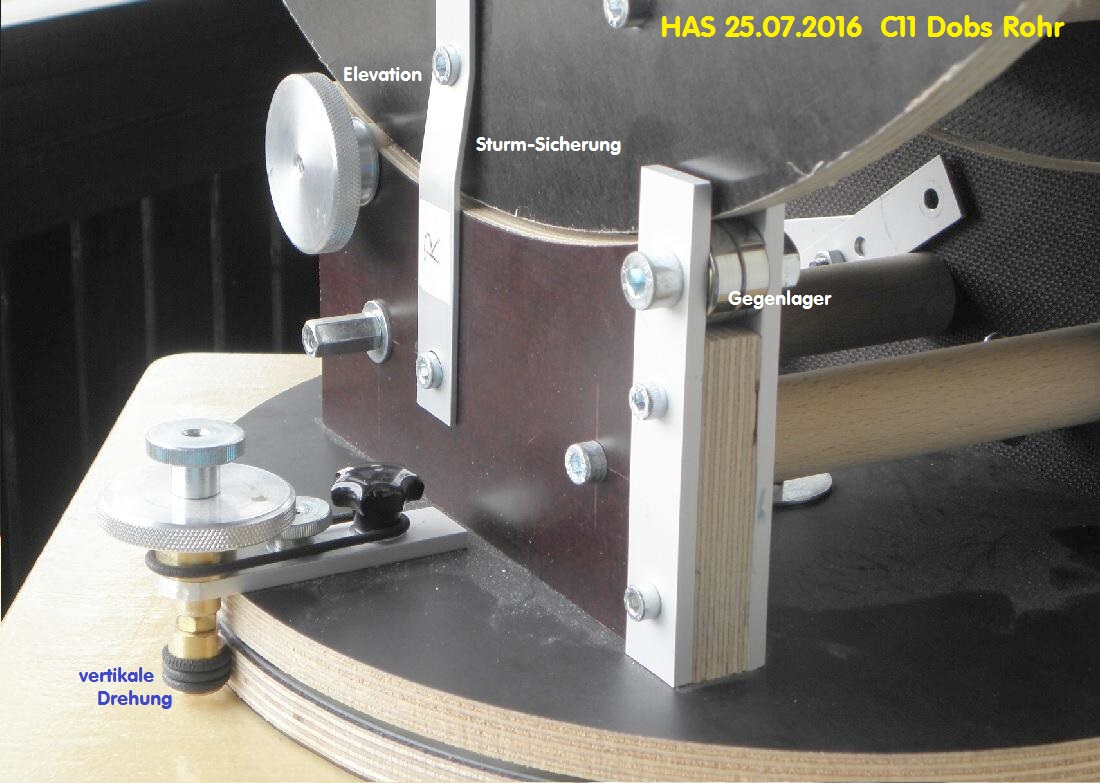

Unter die Wiege braucht man eine "Rocker-Box", materialsparend, versteht sich. Hier wird der Radius der Wiege + 4 mm Luft gefräst.

Einige Arbeitsschritte sind bereits übersprungen. Die Seitenteile der Rockerbox sind mit 25 mm Rundholz-Stangen verschraubt, hinten sind je zwei 22 mm Inline-Kugel-

rollen eingesetzt, damit man an den Drehknöpfen links die Höhe einstellen kann. Die Wiege liegt also jeweils auf den 20 mm Holz-Zylinderrollen und rechts auf den

Kugelrollen auf. Diese werden über Alu-Bändern gehalten und mit der Rockerbox verschraubt. Eine Toleranz von 0.1 mm bei der Herstellung erleichtert die Arbeit

ungemein.

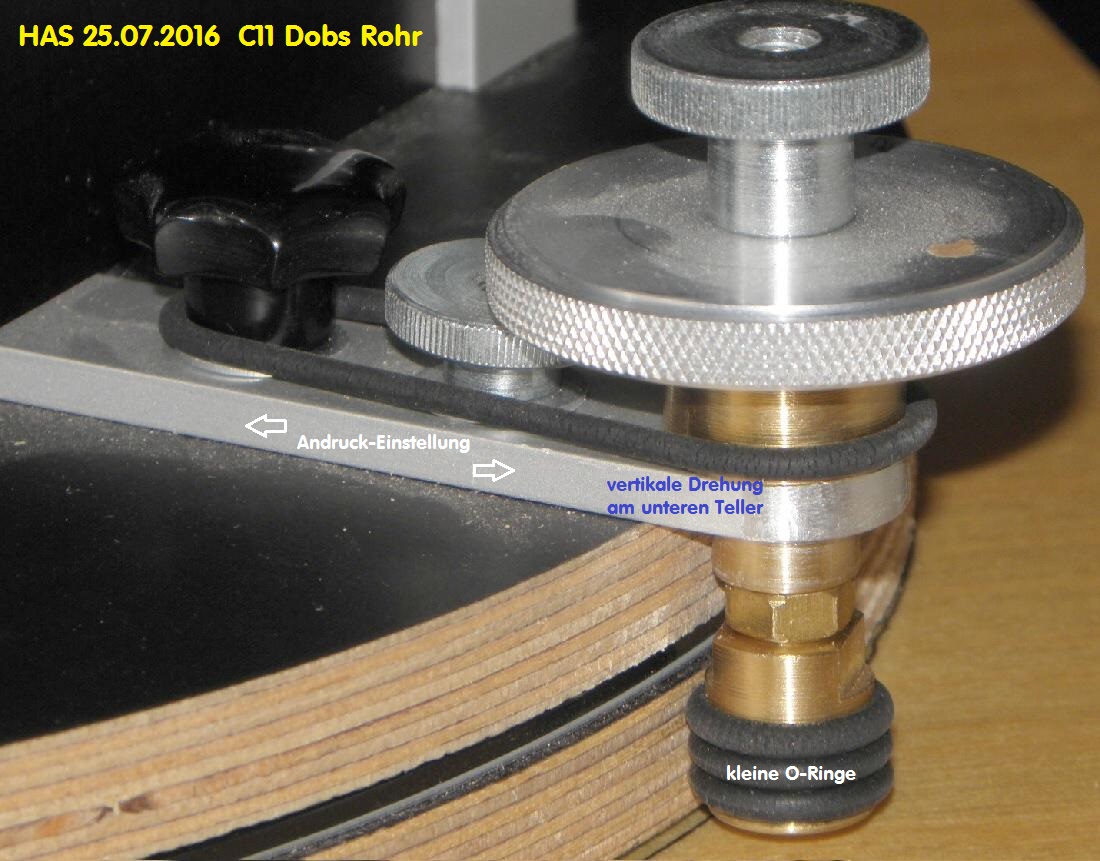

Zusammengesteckt würde der C11-Dobs bereits funktionieren, trotzdem fehlt da noch was: Nach gleicher Methode entsteht also noch der Drehteller. Zwischen den

Platten mit 325 mm Außendruckmesser liegt ein 4 mm dickes Nadellager, das ein ruckfreies vertikales Drehen der ganzen Einheit ermöglicht. Auch für diese Drehbewe-

gung läßt sich Drehknopf einbauen, wobei aber die Drehteller bereits feinfühlig mit der Hand bewegt werden kann.

Sinn und Zweck der Aktion ist, mit einer möglichst handlichen Positionierung (als Dobson) das C11 als transportables Gerät nutzen zu können in

möglichst bequemer Sitzhaltung. Fehlt nur noch ein entsprechend niedriger und stabiler Tisch.

Witterungsbedingt entstanden zunächst folgende Feinheit: Für Höhenverstellung wurden die bisherigen Rändel-Muttern M6 gegen große Rändelscheiben ausgetauscht,

damit sich die Aus- und Ab-Bewegung gefühlvoller bewegen läßt. Da der große Radius der "Wiege-Vorrichtung" liegt also rückwärtig auf zwei Inline-Kugel-Lagern auf,

und vorne auf zwei kleinen Holzzylindern, die sich mit dem Handrad drehen lassen.

Ein ähnliches Prinzip bewegt die Vertikal-Achse sehr feinfühlig: Unter Ausnutzung des relativ großen Untersetzungs-Verhältnisses drücken an die untere Drehscheibe

drei kleine O-Ringe, die über die Drehbewegung der Hand den oberen Teller im Uhrzeigersinn, das Teleskop ebenfalls im Uhrzeigersinn nachführt. Daran läßt sich im

Bedarfsfall ein kleiner langsamlaufender Elektro-Motor oder ein Uhrwerk anschließen.

Ein Sucherfernrohr hat der C11 Tubus ebenfalls, eine formschöne Taukappe sollte das Projekt abschließen. Danach wären viele klare Nächte erwünscht.

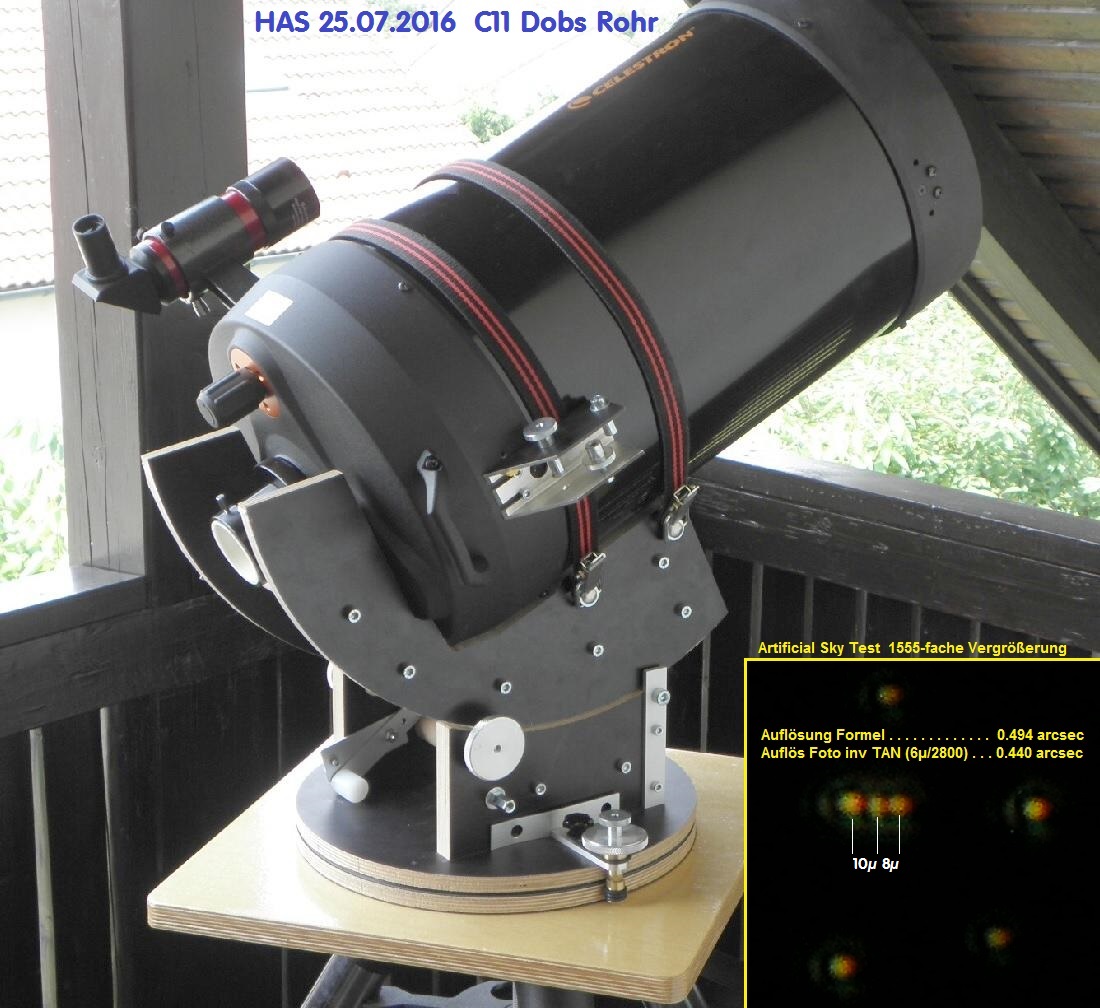

Der C11-Dobson im Einsatz

Wenn die "Montierung" durch Gegengewichte ausgewogen ist, funktioniert der Dobson sehr feinfühlig.

Der Horizont-Winkel

und der Höhenwinkel, ebenso feinfühlig

Habe wegen der baulichen Aktivität in der Nachtbarschaft meine Sternwarte unters Dach verlegt.

optischer

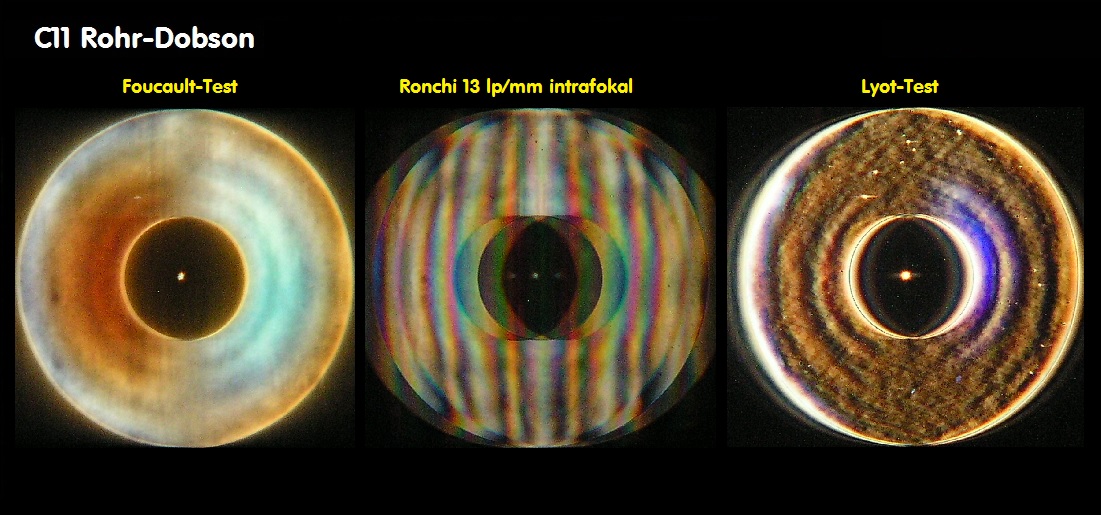

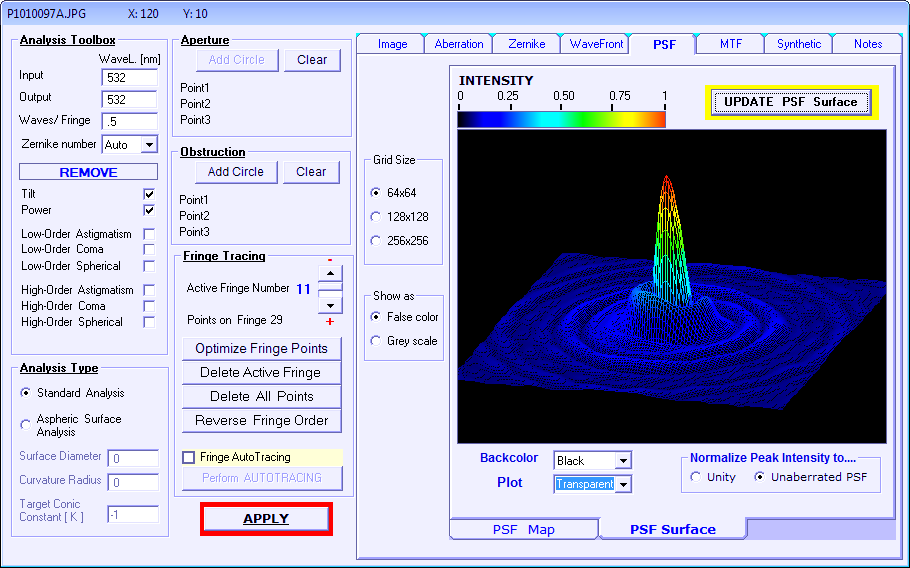

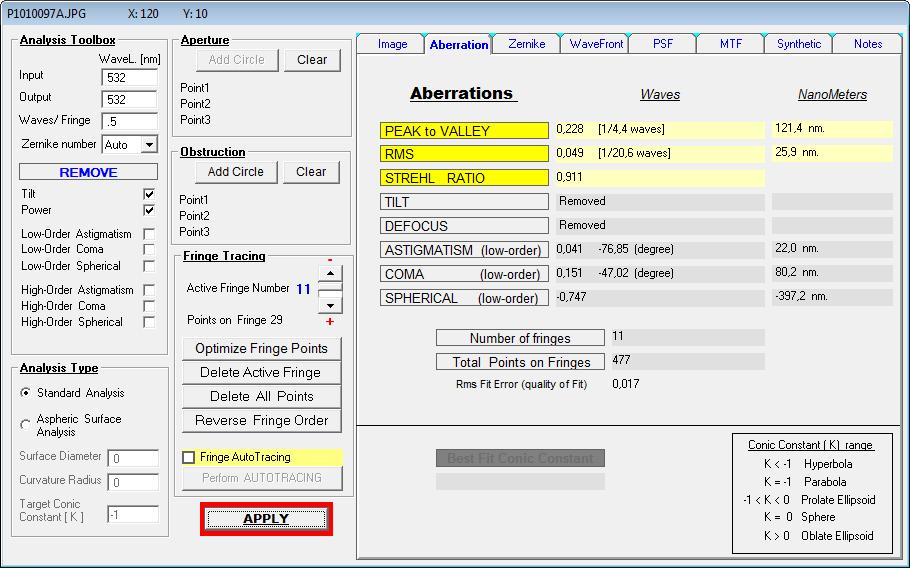

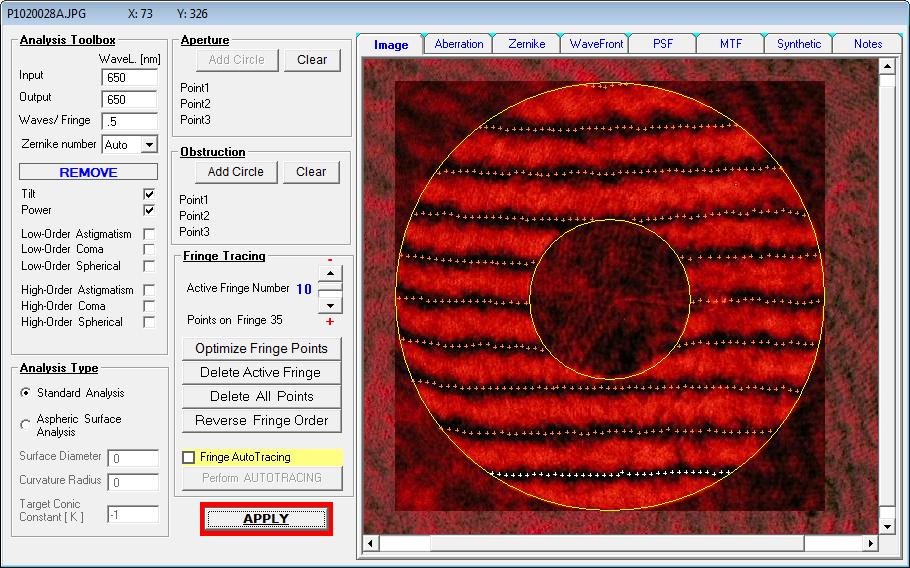

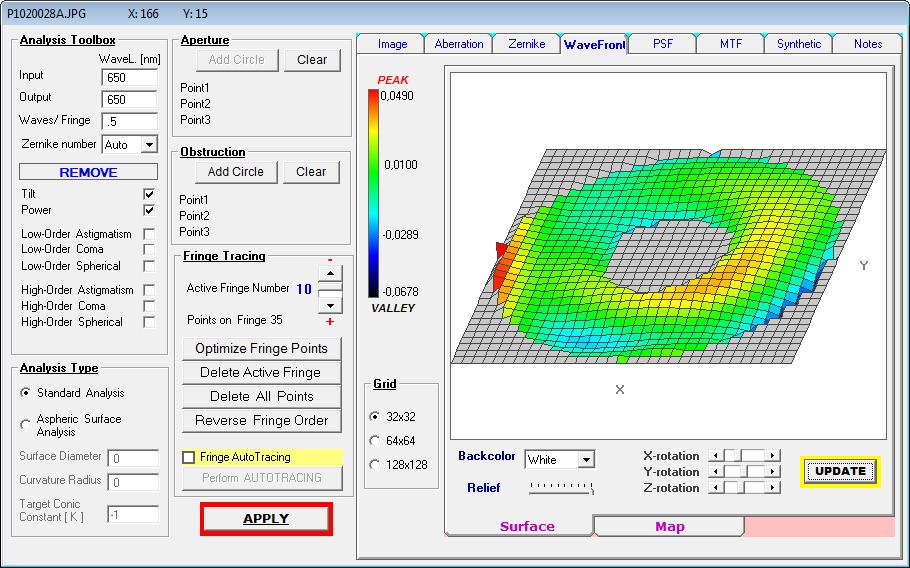

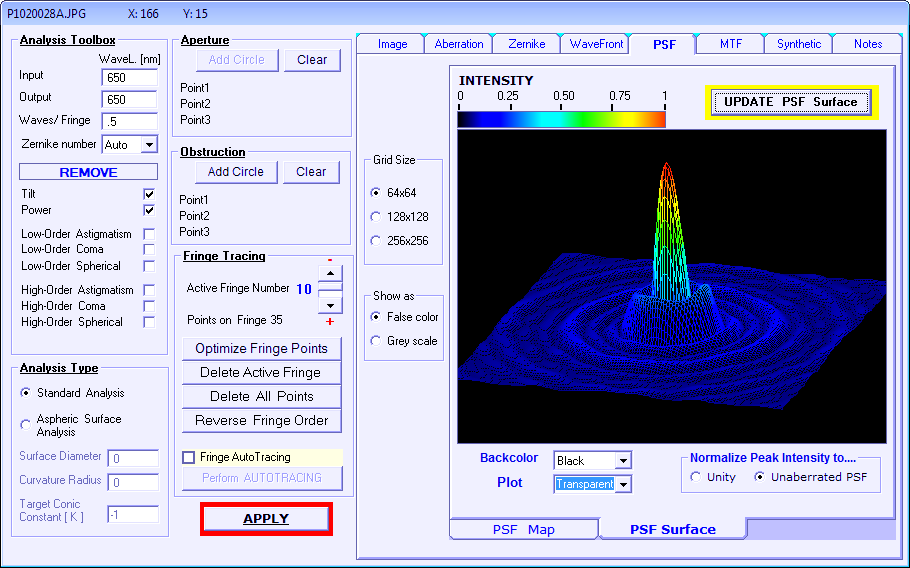

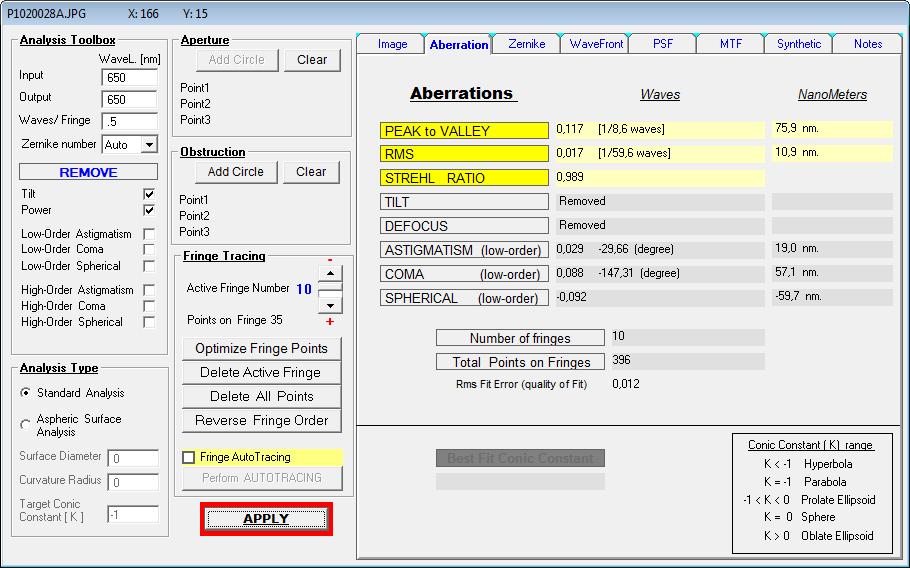

Optischer Test: überkorrigiert bei 532 nm wave, perfekt korrigiert bei 650 nm wave

SC-Systeme haben einen farbabhängigen Öffnungsfehler. In diesem Fall reagiert das System bei 532 nm wave

überkorrigiert, und bei 650 nm wave perfekt korrigiert. Im Normalfall sollte der Strehl für 532 nm wave (= Haupt-

wellenlänge) am höchsten sein. Im vorliegenden Fall iegt das Optimum jedoch bei der längsten Wellenlänge. Eine

Strehl-Auswertung bei 532 nm wave liefert deshalb ein geringeres Ergebniss (weil überkorrigiert) als bei 650 nm

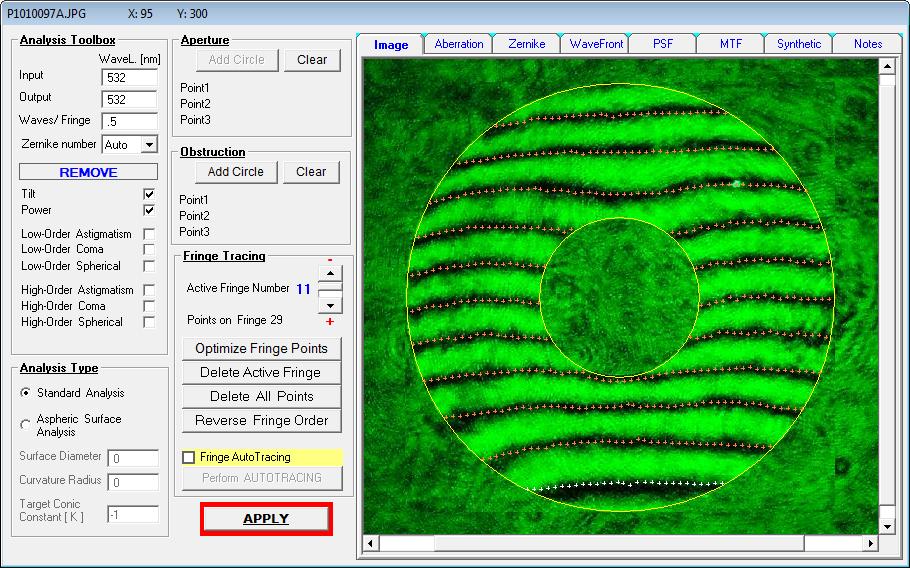

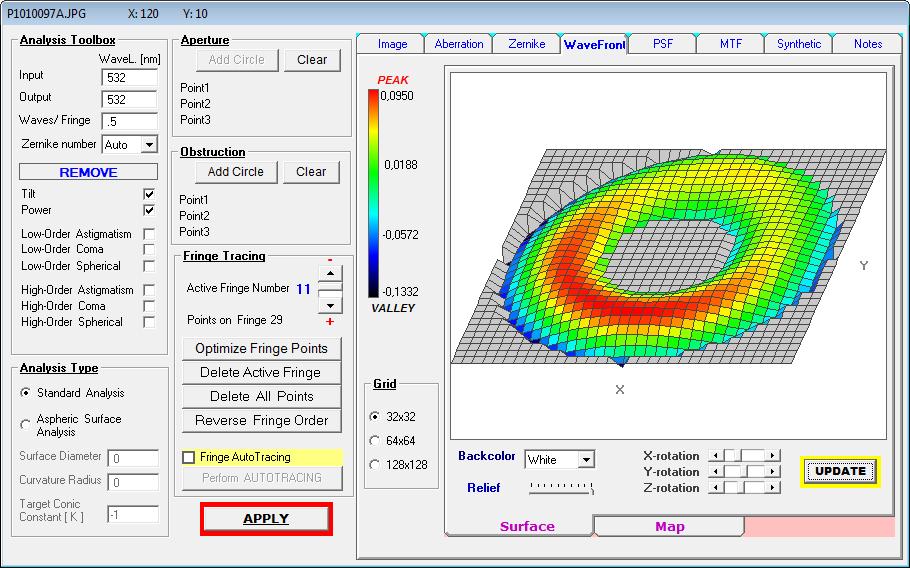

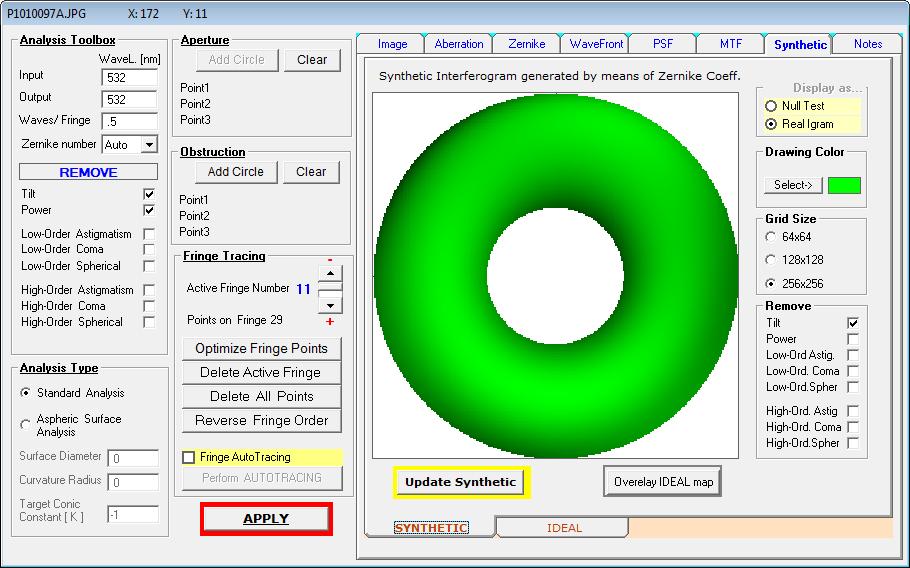

wave (weil es dort perfekt korrigiert ist). Die Basis für die Strehlauswertung ist ein Interferogramm, das in der

entsprechenden Farbe erstellt wurde. Der daraus errechnete RMS-Wert wird in Strehl umgerechnet.

Diese Methode ist in der opt. Industrie allgemein üblich.

Man kann auch einen anderen Weg wählen, um eine Vergleichszahl zu errechnen. In diesem Fall nimmt man das

Bild des Artificial Sky Testes ( auch künstlicher Sternhimmel genannt) und untersucht die Lichtverteilung inner-

und außerhalb des Airy-Scheibchens. Bei dieser Methode sind alle Fehler eines optischen Systems "integriert"

dargestellt: Es summieren sich also die Effekte der unterschiedlichen Spektralfarben in Form des farbabhängigen

Öffnungsfehlers und dessen Über- oder Unterkorrektur. Auch die Obstruktion des Systems, der Farbquerfehler

und eventuell die Streulicht erzeugende "Rauhheit" findet sich im Ergebnis wieder. Diese Zahl sollte man zur

Unterscheidung "Definitions-Helligkeit" nennen.

Beide Methoden haben Vor- und Nachteile und sind in ihrem Ergebnis nur bedingt miteinander vergleichbar:

Die Strehlzahl, die ausschließlich aus dem RMS-Wert errechnet wird, ist eine Art Näherung. Im grünen Spektrum

liegt der Strehl bei ca. 0.92 im roten Spektrum hingegen - weil perfekt korrigiert - bei ca. 0.98 Strehl.

Die als "Definitions-Helligkeit" genannte Zahl ergibt eine Gesamt-Übersicht über alle Fehler. Es summieren sich

also der Gaußfehler ebenso, wie der Farbquerfehler, die Obstruktion, das Streulicht aus der Flächenrauhheit und

weitere Fehler in einer Zahl, die prinzipiell niedriger sein muß, als die übliche Strehlzahl in einer Wellenlänge. Ein

Sternfreund hat 0.900 ermittelt. Beide Methoden liefern also unterschiedliche Ergebnisse, weil der jeweilige Blick-

Winkel ein anderer ist. Ein Streit darüber, welche Methode richtiger sei, ist überflüssig. Im Grunde geht es immer

um eine Vergleichszahl, an der man die Qualität einer Optik abschätzen kann. Nur verabsolutieren sollte man keine

dieser Methoden.

Aus dem "Punkt-Bild" des künstlichen Sternes (20 Mikron) und noch mehr der Abbildung über den künstlichen Sternhimmels, dessen

Pinholes zwischen 3-5 Mikron im Durchmesser sind, bei ca. 0.10 Sekunden und maximalem Zoom der Kamera, aus diesem Punktbild

sollte man ebenfalls eine Art Strehlzahl, besser aber eine Zahl für "Definitions-Helligkeit", finden. Insofern wäre ich um einen Algorhytmus

dankbar, wie man zu dieser Zahl kommt. Ein solches Verfahren geht also nicht über ein vorher erstelltes IGramm und damit eine Art

Vergleich zu der landläufig bekannten Strehlzahl.