D036A * Auf Kutters Spuren - Celestron EdgeHD 1400 OTA 356/3916 f/11 Flat-Field-SC

Es ist offenbar die "eierlegende-Woll-Milch-Sau", also die Allzweck-Waffe für Astrofotografen, mehrere unterschiedlich lange Brennweiten,

die längste davon mit 3916 mm und einem Korrektur-System im Okular-Auszug. Für manche Wünsche (Planeten-Fotografie) sollte dieses

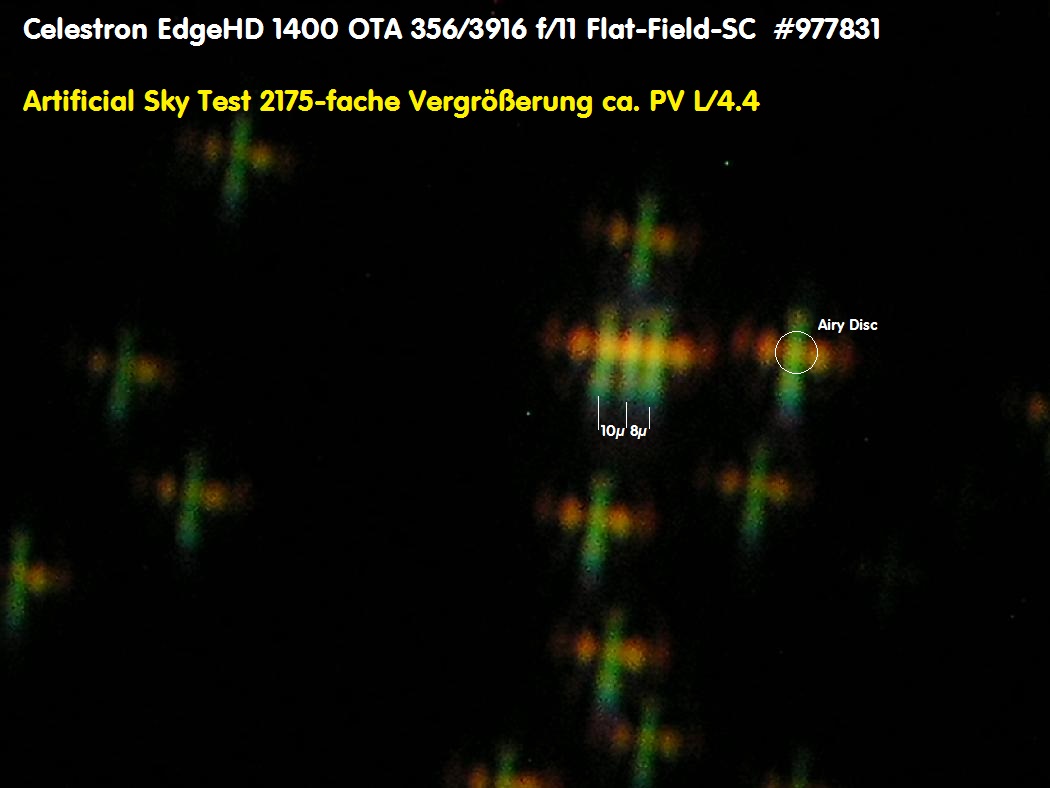

Teleskop allerdings perfekt sein, also auch bei f/11 = 3916 mm ohne Rest-Astigmatismus, der mutmaßlich aus der Hauptspiegel-Lagerung

stammen könnte. In diesem Fall wäre dieser zwar nur PV L/4.4, also unterhalb der visuellen Wahrnehmungsgrenze, aber bei einer Pixel-

größe von ca. 4 Mikron des Kamera-Sensors mag man auch für diesen Fall keine Kompromisse eingehen. Kann man verstehen.

Leider müßte man sehr viele C14 untersuchen, bis man ein perfektes System gefunden hat - nach meiner Erfahrung war das nur 1 Teleskop

unter 10 dieser Celestron C14. Offenbar sind die Toleranzwerte beim Hersteller eher großzügig bemessen, sonst würde man den relativ

niedrigen Preis nicht halten können. Ein solches Gerät liegt hier vor und die Frage, nehmen wir es, weil man den Astigmatismus auf eine

einfache Art kompensieren kann, oder warten wir 1/2 Jahr und länger, bis mal ein solches perfekte C14 auftaucht.

Im vorliegenden Fall kann man mal bei Kutter nachschauen, wie der das Problem gelöst hat:

D053 * 12" orginal Kutter Schiefspiegler mit ZEMAX-Daten

D054 * Schiefspiegler "en miniature" mit zwei Spiegeln

Hier zunächst das System, wie es ein Händler auf seinen Internet-Seiten anbietet:

-

Bedauerlicherweise geht der Rest-Astigmatismus bei 2175-facher Vergrößerung eindeutig über das AiryScheibchen hinaus, und bei Planeten-

Aufnahmen vermutet man, daß es dann zu Einbußen kommt - obwohl das aber auch erst noch bewiesen werden müßte. Kommt ja vielleicht

noch im Anschluß an diesen Bericht. Jedenfalls streuen die C14 in dieser Hinsicht schon erheblich.

-

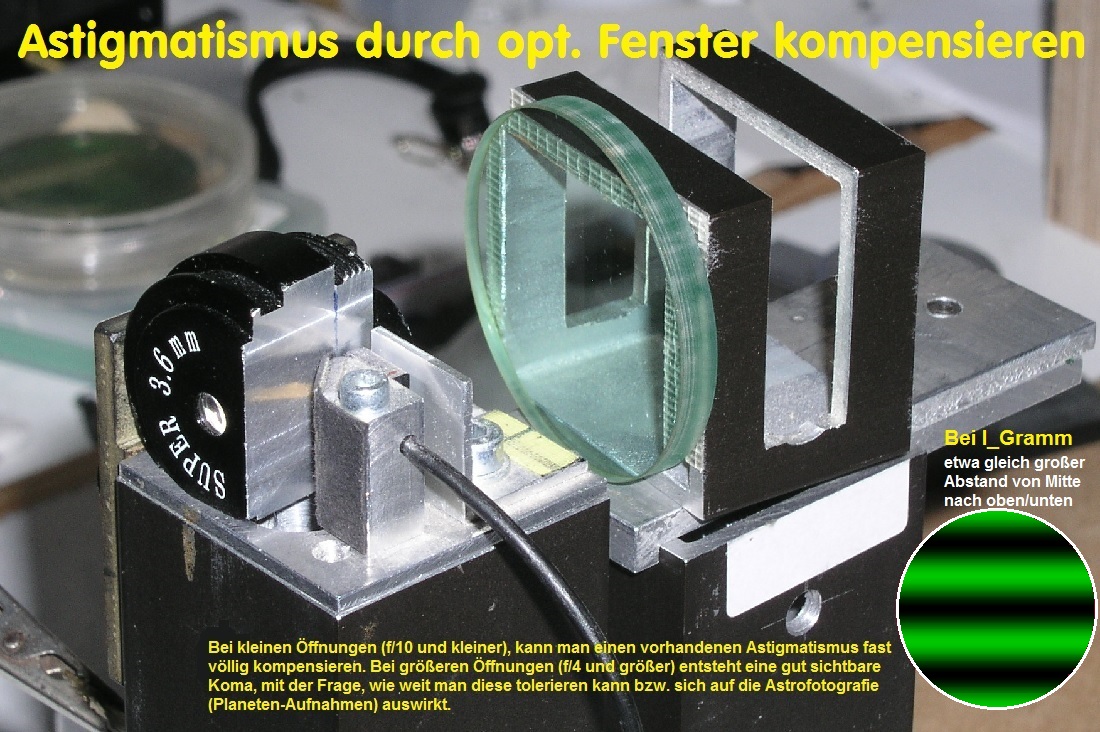

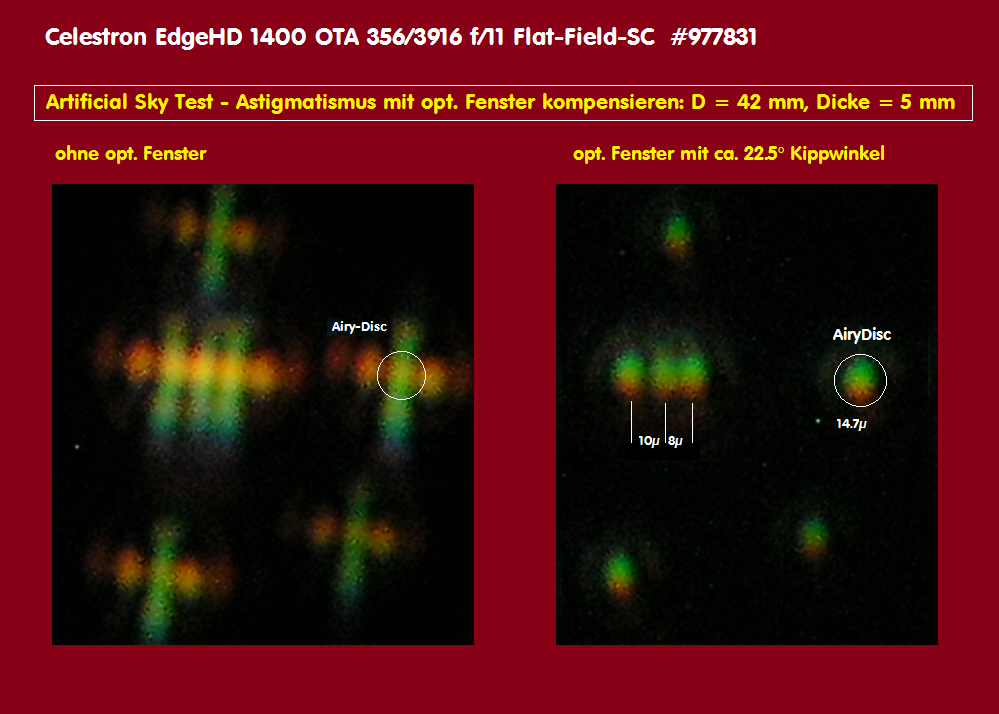

Der Kutter-Idee folgend, Frank Fleischmann, Sternwarte Feuerstein macht also den Vorschlag, ein Glasplättchen schräg in den Strahlengang zu

stellen, wie das Anton Kutter mit einer schwach keilförmig geschliffenen Plankonvexlinse erfolgreich vor-exerziert hat. Man sieht am Ergebnis

daß eine signifikante Verbesserung entsteht.

-

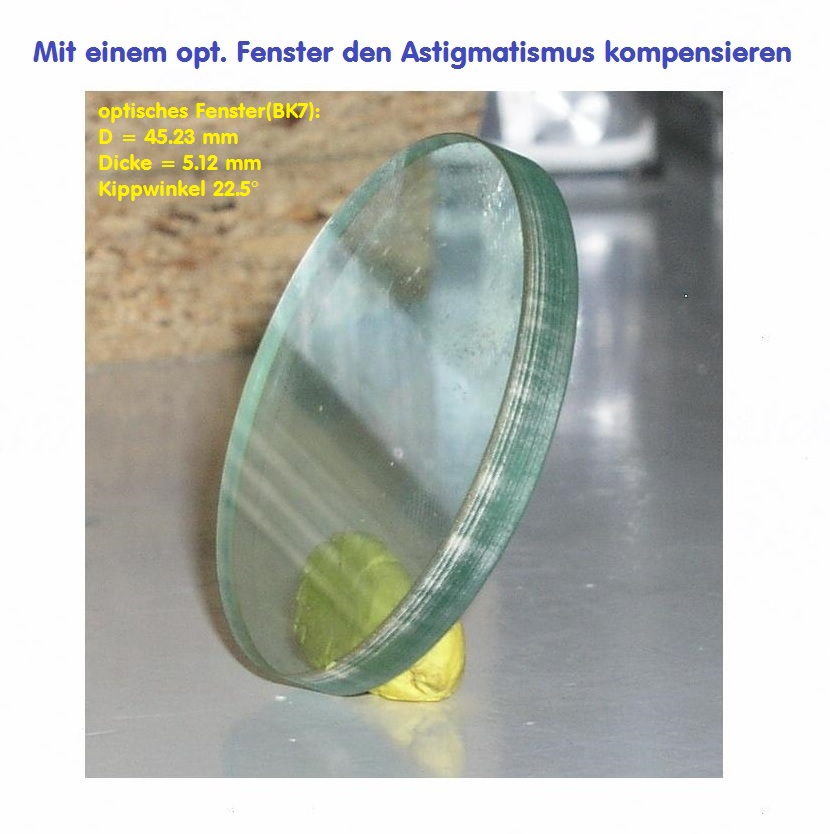

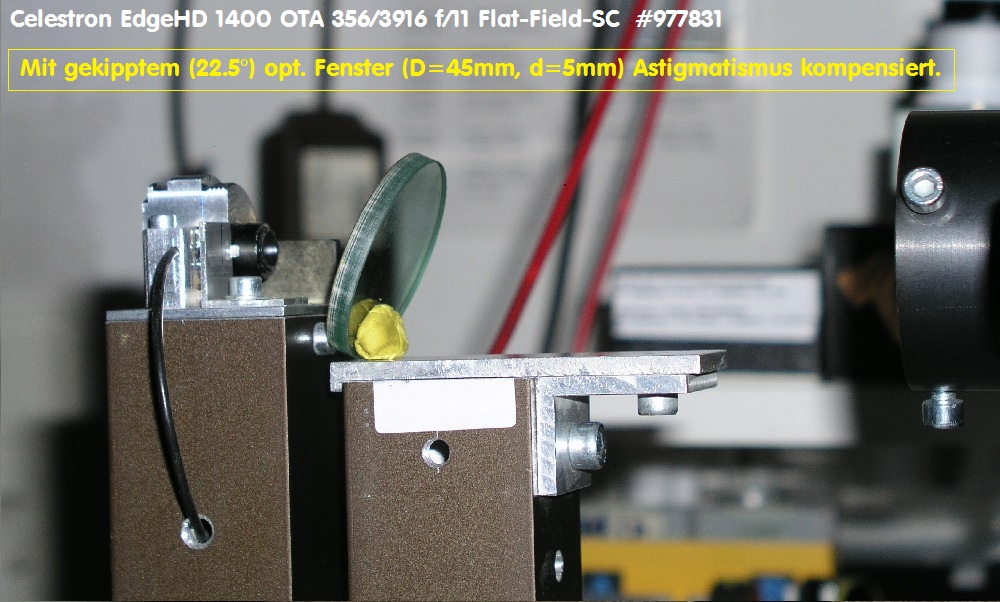

Wie sieht aber nun der Sachverhalt konkret aus? In meinem Fundus fand ich einen Wärmefilter, den man als optisches Fenster benutzen

konnte, wobei die opt. Fenster möglicherweise noch genauer sind. Entscheidend ist der Kippwinkel von hier 22.5° , mit dem dieses "Fenster"

in den Strahlengang gestellt wird. Und schon werden aus den kleinen "Kreuzchen" im Fokus die erwünschten Punkte.

Für solche Experimente bin ich bereits ausgerüstet und man braucht also nur noch mit etwas Plastillin das opt. Fenster in den

Strahlengang zu setzen.

-

Aus einem anderen Blickwinkel die gleiche Situation

Laut Auswertung beträgt der Rest-Astigmatismus PV L/4.4 - den hätte man also gerne auch noch weg. Man könnte nun auch noch

ein neues Interferogramm durch das opt. Fenster hindurch erzeugen, als letzter Beweis für die erfolgte Kompensation. Das jedoch

habe ich mir vor lauter Freude verkniffen.

induziert

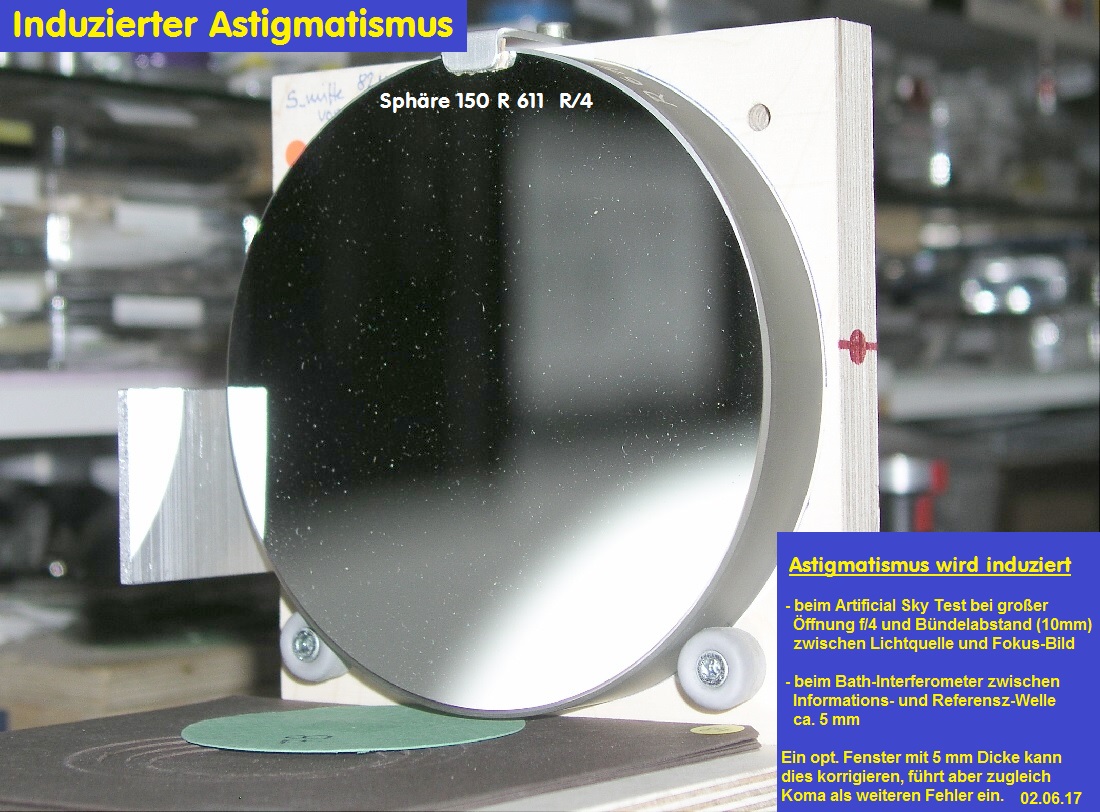

Induzierter Astigmatismus bei a) Artificial Sky Test und b) Bath-Interferometer

Zwei weitere Beispiele kann man daraufhin untersuchen, ob sich der induzierte Astigmatismus auf ähnliche Art über ein opt. Fenster beseitigen läßt.

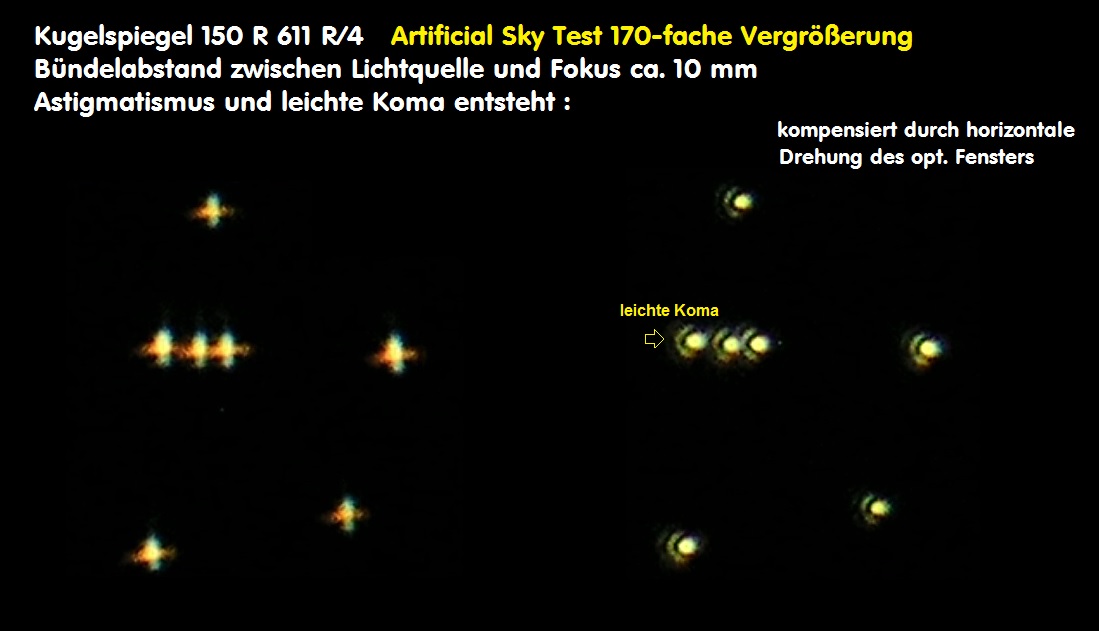

Beim Artificial Sky Test besteht in der GrundVersion zwischen Lichtquelle und Fokus/Abbildung ein Bündelabstand von ca. 10 mm. Bei großen

Öffnungen F/4 und größer, macht sich ein induzierter Astigmatismus bemerkbar, den man nur dadurch beheben kann, daß man den Test umrüstet,

damit man exakt auf der opt. Achse ist (mit Hilfe eines kleinen Teilerwürfels.) Hier stellt sich deshalb die Frage, ob man statt des Teilerwürfels, der

lichtenergie "verschluckt", auch mit einem opt. Fenster den Astigmatismus durch horizontale Verkippung kompensieren kann.

Damit läßt sich der Astigmatismus auf der opt. Achse fast völlig kompensieren, zugleich führt man jedoch eine geringe Koma ein, wie man über

das rechte Beispiel im Bild sehen kann. Ob sich durch einen opt. Keil auch dieser Effekt beheben läßt, müßte man über ZEMAX berechnen.

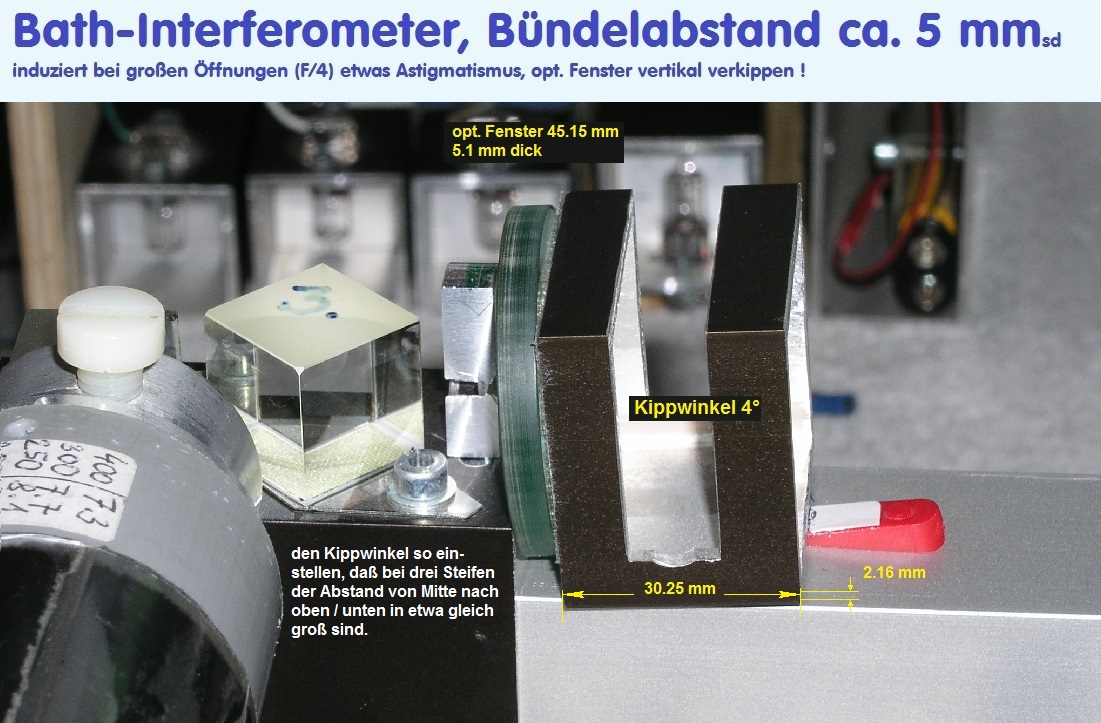

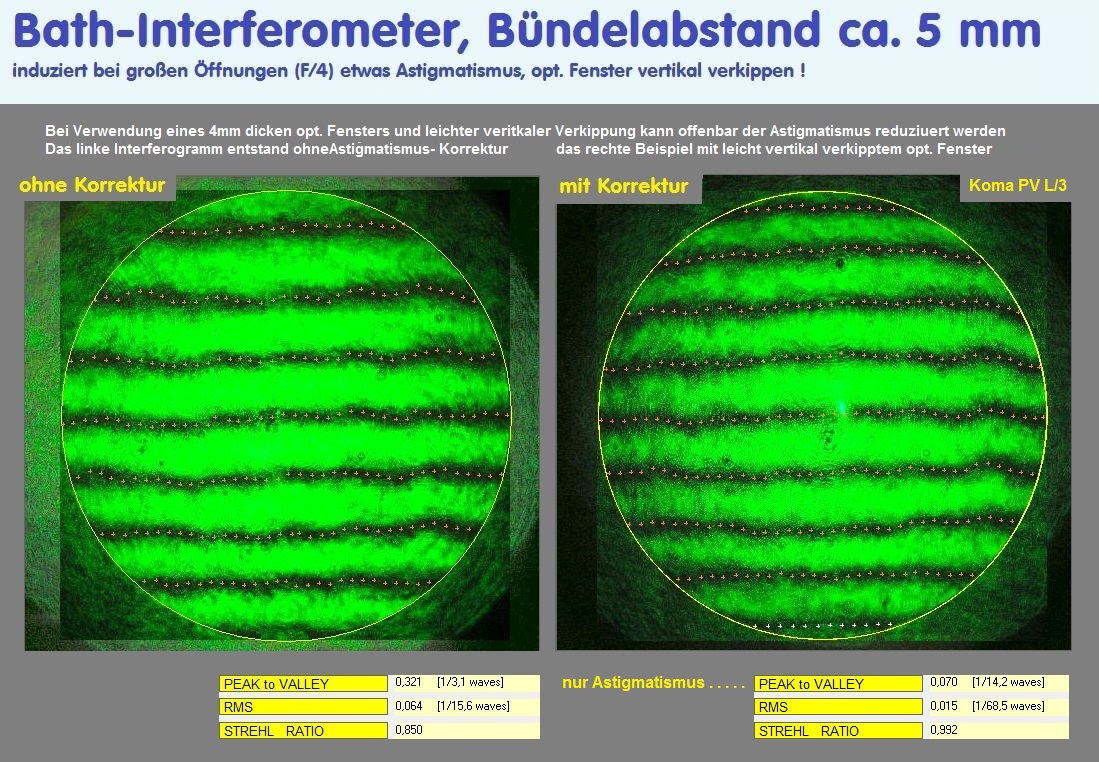

Auch beim Bath-Interferometer spielt der Bündelabstand bei großen Öffnungen eine Rolle. Bei der diagonalen Anordnung des Teilerwürfels läßt

sich dieser Abstand klein halten, bei mir sind es 5 mm. Bei einem F/4 System wird deshalb ein Astigmatismus von etwa PV L/4 eingführt, der

sich offenbar ebenfalls durch ein opt. Fenster (vertikal verkippt) kompensieren läßt, wie das nächste Bild zeigt.

Die beiden folgenden Interferogramme, links ohne opt. Fenster und rechts mit, unterscheiden sich über den PV-Wert aus Astigm der

Grundordnung z4/z5 . Damit läßt sich auch hier, bei großen Öffnungen F/4 und mehr der Astigmatismus kompensieren.

-

Fazit: Bei einer reinen Planplatten-Kompensation führt man durch deren Verkippung bei großen Öffnungen gut sichtbare Koma ein.