Aktuelle Seite: Startseite > Berichte > 08 Berichte/Teleskop-Treffen/häufige Fachbegriffe > Berichte > 08 Berichte/Teleskop-Treffen/häufige Fachbegriffe > H012B * 2018 Sternwarte Feuerstein - Bau eines Planeten-Teleskop

H012B * 2018 Sternwarte Feuerstein - Bau eines Planeten-Teleskop

Innerhalb von knapp 20 Jahren hat der Verein "Sternwarte Feuerstein" in der Nähe des gleichnamigen Segel- und Motor-Flugplatzes diese beein-

druckende Anlage für die Astrofotografie, die Radio-Astronomie und die visuelle Beobachtung der Region zur Verfügung gestellt. Die Lage ist

für unsere Gegend perfekt und die fotografischen Ergebnisse sind derart beeindruckend, daß man dieses Projekt gerne unterstützt. Einen

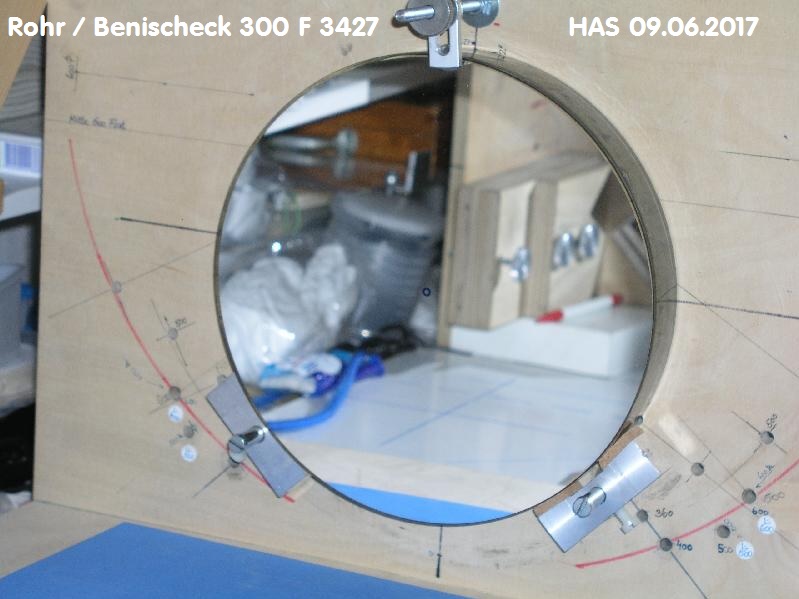

300/3427 Newton-Spiegel hatte ich vor vielen Jahren bei Kurt Benischeck gekauft, und der Spiegel lagerte viele Jahre nutzlos im Regal bei mir.

Mittlerweile wurde ich Mitglied des Vereins und nachdem dessen Versuch mit einem guten C14 ein Planeten-Teleskop zu realisieren fehlschlug,

erinnerte ich mich an diesen Spiegel mit der Chance, daß daraus doch noch ein sinnvolles Teleskop entstehen könnte. Wenn dieses Projekt zur

Sommersonnen-Wende 2018 realisiert würde, so ginge der Spiegel ins Vereinseigentum über. Das ließen sich die Aktiven der Sternwarte offenbar

nicht zweimal sagen, und so entstand ein ansehnliches Teleskop mit einer effektiven Brennweite von knapp 7 Meter. Unten rechts im nächsten

Bild zeigt der Pfeil auf die Betonwinkel-Montierung, die im ersten Bericht vorgestellt wird. Die Voltaik-Anlage auf den Dächern mag das Risiko einer

Überspannung vermeiden helfen, wenn die örtlichen Stadtwerke ein bißchen zuviel Spannung abliefern.

Bau des Planeten-Tubus

-

Die bereits erwähnte azimutale Betonwinkel-Montierung, die sowohl eine kurzbrennweitige Astrokamera trägt und mittlerweile auch den

Planetentubus.

-

Welches Material ist leicht und hat die nötige Steifigkeit für so ein Projekt - also hat man sich für Sandwich-ALU-Platten entschieden, die

üblicherweise nicht gerade billig sind - mit Dr. Frank Fleischmann hat der Verein, jedoch einen erfahrenen und sachkundigen Vorsitzenden,

und irgendwann wurden die Platten angeliefert. Der große Vortragsraum läßt sich sinnvollerweise schnell in eine geeignete Werkstatt umwidmen.

-

Innerhalb kurzer Zeit verwandelte der geballte Sachverstand (leider kenne ich die Akteure noch nicht alle mit Namen) die Platten in einen ordent-

lichen Teleskop-Tubus.

-

Der Frank hatte mittlerweile auch eine Hauptspiegelzelle organisiert oder selbst gebaut und zusammen mit den Zwischenblenden oder Stegen,

sowie den oberen Zugangsbohrungen für Kamera etc. . . . .

-

konnte man mit der Abdeckplatte den Tubus schließen.

-

Vorher noch schnell ein Mitglieder-Kaleidoskop gezaubert

-

und das 3 Meter fünfzig Monster konnte in die Montierung eingehängt werden - derzeit braucht man dazu aber mindestens zwei Leute, was

die Benutzung etwas einschränkt: Das Bett eines Astronomen steht für gewöhnlich neben seinem Fernrohr.

-

Die optischen Daten

Bevor man ein solches optisches Teil aus der Hand gibt, möchte man sich natürlich der opt. Qualität vergewissern. So habe ich also vorher

den Newton-Spiegel nochmals einer kritischen Prüfung unterzogen.

-

Der Artificial Sky Test (künstlicher Sternhimmel) mit jeweils der Höchstvergrößerung von hier 1903-fach, zeigt das Auflösungsvermögen,

das man auf zweifache Art berechnen kann. Im Idealfall also eine halbe Bogensekunde, die in der Regel vom Seeing kassiert wird.

Zumindest für die Idealbedingung wäre das nächste Bild der Beweis.

http://r2.astro-foren.com/index.php/de/14-beitraege/06-messtechnik-teil-2-aufbau-diverser-interferometer/58-artificial-sky-bei-perfektem-seeing

-

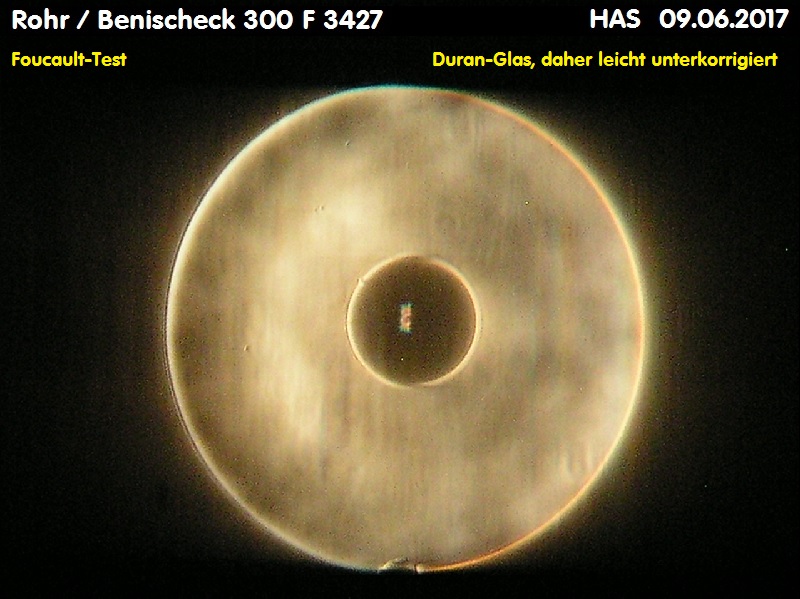

Der Foucault Test zeigt einen leicht unterkorrigierten Spiegel, was der thermischen Bewegung von Duran geschuldet ist.

-

Im Ronchitbild 13 lp/mm intrafokal (in Autokollimation) zeigt einen perfekten Spiegel.

-

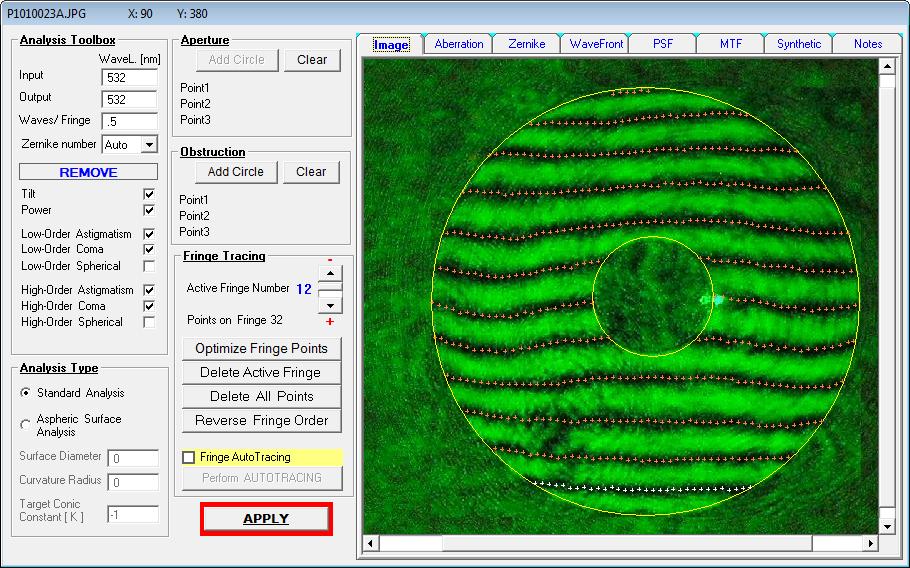

Das Interferogramm bei 532 nm wave zeigt wiederum die leichte Unterkorrektur über die W-förmige Verformung der waagrechten Streifen.

-

Mit diesem Strehlwert sollte man zufrieden sein können.

-

Erste fotografische Ergebnisse

Ein paar Informationen aus einem Email an alle Vereinsmitglieder:

"Kameradaten:FLY-PGE-23S6C-C

Color

2.3 MPixel

Sony IMX249 CMOS

1/1.2" Bildformat

5.86 µm Pixel quadratisch

Global Shutter1920 x 1200

Aus der Pixelgröße und dem Masstab ergibt sich eine Brennweite des 30cm Spiegels von 3360mm, was gut mit dem vom Hersteller angegebenen Wert

von 3423mm zusammenpasst. Die Differenz von 63mm machte sich auch schon bei der Justage der Kamerahalterung auf dem Focusschlitten bemerkbar.

Da das Beugungsscheibchen dieses Spiegels etwa 7.5um beträgt ist das Abtasttheorem noch nicht erfüllt. Eine Barlowlinse (2x vorhanden) bringt aber

Abhilfe. Dies würde für eine Schwarzweiss-Kamera und einem Einzelbild gelten. Unsere Farbkamera würde für ein Einzelbild also nochmals eine Brenn-

weitenverlängerung benötigen, die man bei der Aufnahme von vielen Bildern weglassen kann.

Aus der Halbwertbreite der durch Schwerpunktzentrierung berechneten Sternbildchen kommt man auf einen Seeingwert von etwa 1". Eine beugungs-

begrenzte Abbildung war also in dieser Nacht bis auf einzelne Schnappschüsse nicht zu erwarten. Weitere Verarbeitungen folgen. Weitere Justagen und

Aufnahmen in einer kommenden klaren Nacht. Zusammenfassung - der Spiegel im Planetentubus bringt wunderschöne kreisrunde Bildchen ohne An-

deutung von Koma selbst in Randzonen." Aus dem Öffnungsverhältnis von F/11.42 ohne und F/22.84 mit 2x Converter ist das optisch auch nicht zu

erwarten und läßt sich mit ZEMAX gut simulieren.

-

Das First/Second Light zeigt, daß das Konzept offenbar funktioniert. Wieder aus dem Email zitiert:

"Im Anhang findet sich ein Bild des Sterns Polaris.sum.jpg. Es setzt sich aus der Summe von 1000 Bildern zusammen (Zentriert auf den Schwerpunkt).

10 zentrierte und aus dem Bildfeld von 1920x1200 ausgestanzte Musterbilder aus der Mitte der Serie anbei.501.bmp..510.bmp. Dabei wurden die Pixel-

zahl in X und Y-Richtung bei der Verarbeitung verdoppelt. (Drizzling). Man sieht links oben im Bild den Begleiter von Polaris in 18.4" Entfernung. Er ist

gemessen um 8 m schwächer.Nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Polarstern sollten es nur 7m sein. Ist aber leicht durch spektrale Eigenschaft erklärbar.

Aus dem Abstand der beiden Sterne läßt sich die Pixelgröße (Masstab) zu 0.36"/Pix bestimmen. "

Zitiert nach wiki/Polarstern:

Dreifachsternsystem

Polaris ist ein visueller Doppelstern mit einem Begleiter der scheinbaren Helligkeit 9 mag in 18,4″ Abstand, der 1780 von Wilhelm Herschel entdeckt wurde.

Der Hauptstern selbst ist nochmals doppelt, konnte aber erst 2006 mit Hilfe des Hubble-Weltraumteleskops optisch als solcher aufgelöst werden. Die beiden

Komponenten weisen einen Winkelabstand von 0,17 Bogensekunden auf.

Einige Zeit wurde der Hauptstern als pulsationsveränderlicher Stern der Klasse der Cepheiden mit einer Helligkeitsschwankung zwischen 1,92 mag bis 2,07

mag und einer Periode von 3,9 Tagen angesehen. Seit etwa 1980 klingen diese Schwankungen aber langsam ab und betragen inzwischen nur noch etwa

0,01 mag bis 0,02 mag. Durch die Eigenbewegung des Polarsterns entfernt sich dieser mit einer Geschwindigkeit von 17 km/s von der Erde. Bis zur Ent-

deckung seiner Veränderlichkeit diente Polaris auch als Bezugsstern (Nullpunkt) für die Skala der scheinbaren Helligkeit.

Die Komponenten des engen Doppelsterns werden systematisch als Polaris Aa und Polaris Ab bezeichnet, der Begleiter als Polaris B. Der Hauptstern des

Systems, Polaris Aa, ist ein Überriese und etwa 2000-mal heller als die Sonne. Er gehört zu den Cepheiden und ist gleichzeitig mit 430 Lichtjahren Abstand

zur Sonne das nächste Exemplar dieser Sternklasse. Polaris Ab ist ein Zwergstern, der Polaris Aa in einem Abstand von ca. 20 AE (3 Milliarden Kilometer)

innerhalb von etwa 30 Jahren in einem retrograden Orbit umkreist. Zwei weitere potenzielle Begleiter in 43″ (C) und 83″ (D) Abstand gehören sehr wahrschein-

lich nicht zum Sternsystem.[4]

-

Mit Hilfe von meteoblu weather sollten in nächster Zeit geeignete Stunden zu finden sein, um die Leistung dieser Kamera unter Beweis zu stellen:

Hier werden die einschlägigen Fotos später ergänzt.