D039 Celestron C9dot25 - gegen den Strich gebürstet

Celestron C9.25 - gegen den Strich gebürstet

Der Vorteil unseres Forums wäre, daß man ohne Emotionen, also durchaus nachdenklich mit einem Sachverhalt umgeht, der auf den dafür spezialisierten

Foren einen Sturm unterschiedlichster Meinungen erzeugen würden. Dort ist dann auch garantiert, daß man schließlich bei einem ganz anderen Thema

landet. Aus Erfahrung ist es aber auch hier sinnvoll, bestimmte Sachverhalte nur als Diskussion in den Raum zustellen, ohne daß der eine oder (andere)

mir sofort die Theorie zu erklären befleißigt. Es ist also der Versuch, bestimmte Sachverhalte ausschließlich aus der Praxis, und eben nicht von der Theorie

her zu beantworten. Das erklärt, warum ich zur Zeit meine Berichte abschließe.

Es geht um ein Celestron C9.25 - also ein obstruiertes System, bei dem ein Teil der Lichtenergie (Strehlwert und Obstruktion)stärker in die Beugungsringe verschoben

wird. Ein System mit 235 mm Öffnung und 2350 mm Systembrennweite, ein sogenannte Schmidt-Cassegrain-System mit einer Schmidtplatte, üblicherweise aus Floatglas.

Unter den C 9.25, die ich hier schon untersucht habe, zählt es zu den guten Systemen, was sich im weiteren Verlauf beweisen läßt. Die Serien-Nummer findet man vorne

beim Sekundärspiegel, dessen Justier-Kreuzschlitzschrauben man besser durch feinfühligere Inbus-Schrauben austauschen sollte.

Ein sehr guter Übersichts-Test bei hoher Vergrößerung stellt mein artificial Sky Test dar, weil er erlaubt in einer Gesamtschau sofort alle Fehler zu erkennen:

Übersicht: Artificial Sky

Je nach gewählter Belichtungszeit wird der 1. Beugungsring mehr oder weniger deutlich abgebildet, weshalb rechts oben im Bild eine längere Belichtungszeit

eingeblendet ist. Zunächst fällt die klare Definition des Maximums der "Dreiergruppe" meines künstlichen Sternhimmels auf, die ähnlich gut ausfällt, wie bei

einem nachgewiesen guten APO: TMB APO Nr. 117 - 100/800 Schaut man genauer hin, so wird man erkennen, daß dieser Beugungsring an vier Stellen

(mit kleinen Punkten markiert) unterbrochen ist, ein Hinweis auf Restastigmatismus. Die Größe dieses Restastigmatismus liegt bei PV L/5.0 und spätestens

jetzt stellt sich die Frage, was man davon am Himmel bei 200-300-facher Vergrößerung überhaupt sehen würde. Über das folgende Bild läßt sich sehr gut

das Auflösungsvermögen bestimmen, nachdem der Abstand dieser engen Dreiergruppe unterm Mikroskop vermessen 10µ bzw. 8µ beträgt. Man wird sich

also berechtigterweise die Frage stellen müssen, wie man den Astigmatismus bei der Strehl-Ermittlung behandelt. Und damit spreche ich gegen eine fokussierte

Betrachtung des Strehlwertes.

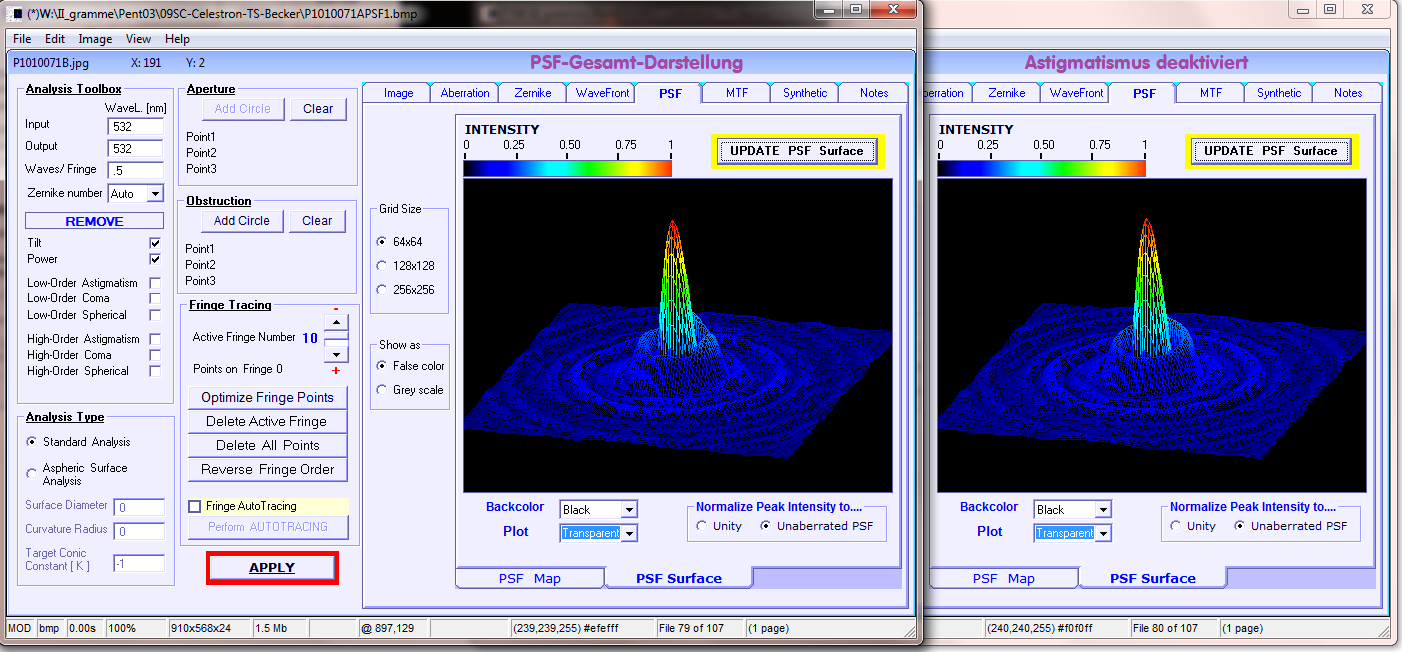

Genau die gleiche Frage läßt sich an der Darstellung der Energieverteilung aufwerfen, Point Spread Function genannt. Im folgenden Bild wäre in der linken Darstellung

dieser Restastigmatismus berücksichtigt, rechts daneben wäre der Rest-Astigmatismus L/5 PV abgezogen. Wie groß ist also der Unterschied beider Figuren? Wenn man

mathematisch/theoretisch durchdrungen ist, und nicht von der Beobachtungs-Praxis kommt, wird man seitenweise die Foren vollschreiben, wie massiv sich doch ein

Lambda/5 Astigmatismus auf das Beobachtungs-Ergebgnis auswirkt. Und man würde in gekonnter Manier über den Tester herziehen, nur weil der zur Besonnenheit aufruft,

die "Kirche im Dorf" zu lassen. Führt man diese Frage weiter, dann geht es grundsätzlich darum, ab welcher Größe man Astigmatismus in dieser Grundform über-

haupt erkennt. Vom Astigmatismus höherer Ordnung gar nicht gesprochen. (Der Zernike Zoo) Man müßte also regelrecht in Fokusnähe danach suchen, nur dort

würde man ihn überhaupt erkennen.

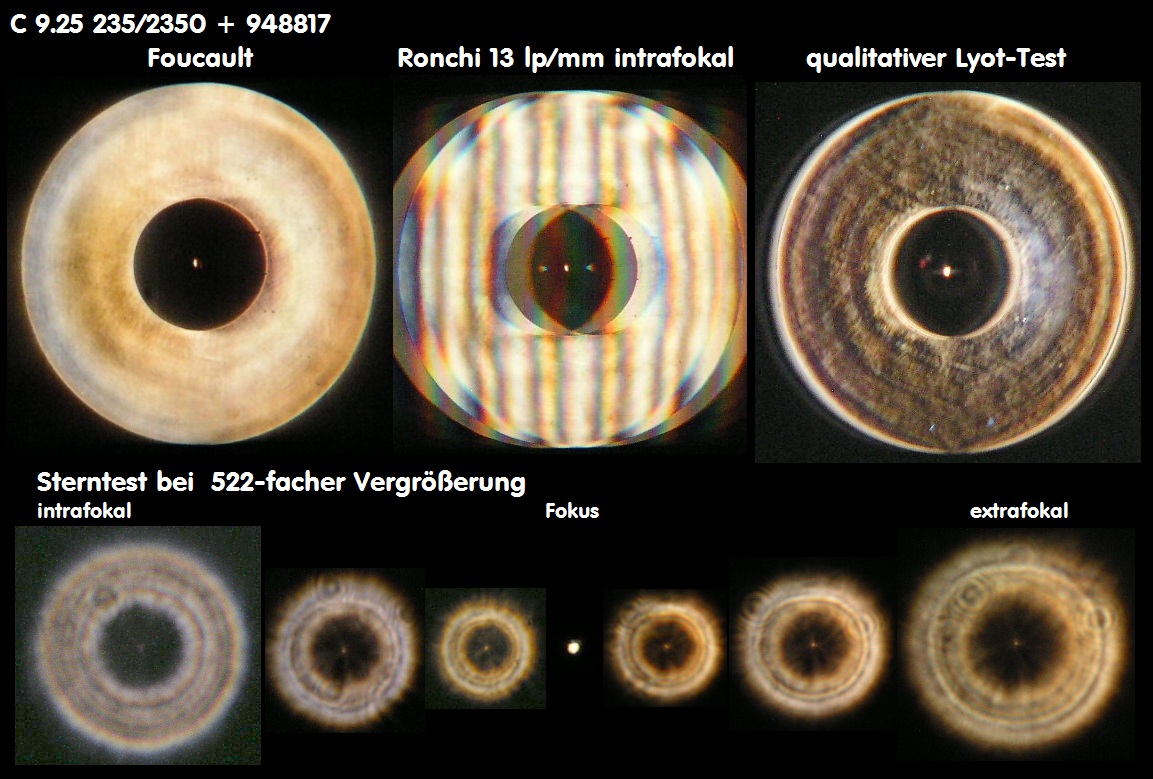

Mindestens genauso interessant ist die Frage nach der Glätte eines Systems. Da haben die brechenden Systeme, wie Refraktor, erst einmal die Nase vorn vor den

reflektierenden Systemen, wie bei einem katadioptrischen System mit zwei Spiegeln und einer Schmidtplatte. Sowohl der Foucault-Test wie auch der Ronchi-Test

zeigen ein vergleichsweise ungestörtes Bild: Beim Foucault-Test wirkt die Fläche ziemlich homogen mit Ausnahme einer Zone bei ca. 90% vom Durchmesser. Und die

Ronchi-Linien wären gerade, ohne daß die Kanten der hellenstreifen zu sehr von der Rauhheit des Systems beeinflußt werden. Allgemein bekannt sind aber die Ein-

flüsse der Schmidtplatte auf die Abbildungsqualität, aber auch die Retouche über den Sekundärspiegel, ein Problem, mit dem ein Maksutov nicht zu kämpfen hat, weil

hier sphärische Flächen eine glattere Politur ermöglichen. Die Flächenstruktur läßt sich mit dem qualitativen Lyot-Test noch deutlicher herausarbeiten, der von mir als

Mischung aus Foucault und reinem Lyot-Test verwendet wird. Damit dokumentiere ich gleichzeitig, daß ich eine Quantifizerung dieses Tests für problematisch halte,

wie es bei einem Weißlicht-Interferometer durchaus möglich ist, allerdings im mm^2 Bereich und kleiner, während wir es hier im Bereich von Quadratzentimetern sind.

Es fehlt schlicht eine Vergleichsnormale, über deren Höhe man die Rauhtiefe bestimmen könnte.

Man kann aber die obere Lyot-Test-Aufnahme in eine 3D-Form bringen - so ähnlich, wie es auch ein ZYGO machen würde, und da würde man dann ebenso überdimensioniert

die Rauhheit erkennen: Im Strehlwert käme aber diese Rauhheit nicht zum Vorschein, wie viele Certifikate mit einem ZYGO beweisen. Zweites Beispiel

Orion perfekter 12" Newton + Behandlung von Astigmatismus + weitere Links Würde man also diese Darstellung überbewerten, und "Strehl-Fetischisten" neigen dazu,

dann müßte man ein vernichtendes Urteil abgeben, obwohl doch der artificial Sky Test exakt das Gegenteil beweist.

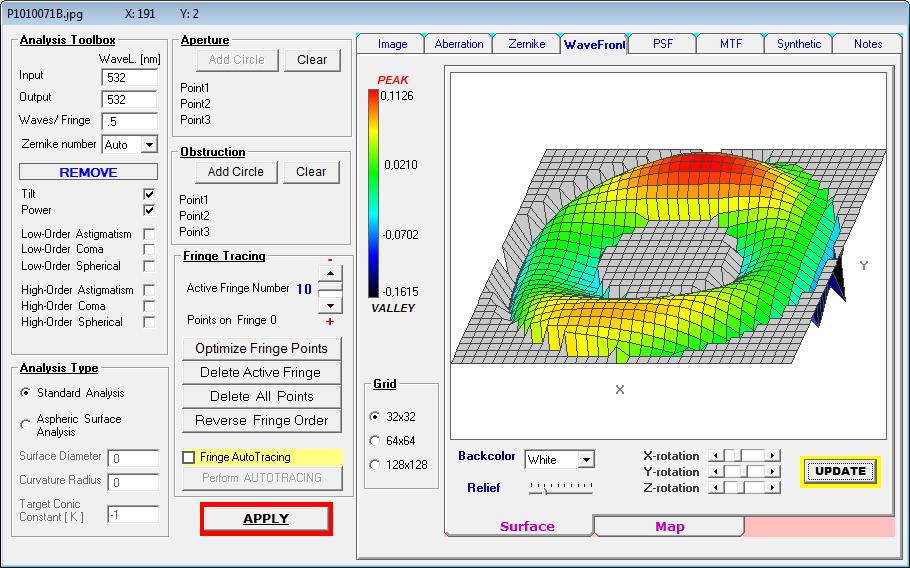

Auf der Basis des folgenden Interferogrammes bei 532 nm wave die darauf folgende 3D-Darstellung der Wellenfront-Deformation, die zunächst

eine leichte Überkorrektur ebenso zeigt, wie den Restastigmatiksmus und die Koma, die von 12:00 nach 06:00 Uhr verläuft also bei 12:00 am

höchsten ausfällt.

So kommt bei der Auswertung zunächst ein Gesamtstrehl von ca. 0.90 heraus, für ein SC erst einmal ein guter Wert. Wobei diese System einen

farbabhängigen Öffnungsfehler haben (Gaußfehler). Das bewirkt eine Überkorrektur im kürzeren Spektrum von Grün zu Blau, während im längeren

Spektrum die Überkorrektur wegfällt und der Strehlwert deshalb höher ausfällt.

Welchen Anteil die einzelnen Fehler haben, kann man ebenfalls der Übersicht entnehmen. Zweifelsohne ist der Restastigmatismus mit PV L/5

der größte Restfehler, über dessen Einfluß man nun kräftig streiten kann. Genau aus diesem Grund sind die anteiligen Restfehler nebem dem

Gesamtstrehl genannt, damit jeder die Chance hat, wie er die Qualität eines solchen Systems einschätzen will. Abzüglich des Astigmatismus

als größten Restfehler käme demzufolge ein Strehl von knapp 0.95 heraus, bei 587.6 nm wave (Gelb) oder 656.3 nm wave (Rot = H-alpha).

Fotografisch sind derartige Überlegungen ohnehin Makulatur. Visuell wird der Kontrast geringer sein, als bei einem Maksutov-System mit gleichen optischen Daten.

Preislich, und von der Handlichkeit, dürfte dieses System in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis stehen und wird den klammen Kassen mancher Sternfreunde

entgegen kommen.

Und wer nicht mit dieser Qualität zufrieden sein will, sollte endlich einmal den Preis zahlen, den sehr gute Optiken zu kosten pflegen.

Weitere Berichte in Kapitel 04

Celestron C 9.25

Sehr gutes C 9.25 im Test