D014 INTES Micro M715 - hochwertige Optik

INTES Micro: Perfekt - wie immer

Bei einem INTES Micro M715 (180/27000) läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten, daß

es eine vorzügliche Optik ist. Visuell wird man daran seine Freude haben, auch wenn das f/15

System nicht gerade lichtstark ist - für die Planeten-Beobachtung und -Fotografie sicherlich sehr

wertvoll. Dabei spielt der ultimative PV-Wert von Lambda/10 eine untergeordnete Rolle, auch

wenn der Händler dies vollmundig behaupten mag. Selbst das nachgelieferte Certifikat hätte

diesen Wert nicht, wenn es denn wirklich dem aktuellen Teleskop zugeordnet werden kann: Eine

Seriennummer auf dem Gerät sucht man nämlich vergeblich.

Die Vorteile eines Maksutov kommen hier zum Tragen: Das System hat nur sphärische Flächen,

und das garantiert bei der Fertigung eine Flächenglätte, die man bei SC-, Cassegrain und RC-

Systemen vergeblich sucht. Bei letztgenannten Teleskopen kann man die Polierspuren über den

Lyot-Test regelrecht verfolgen. Für visuelle Bedürfnisse dürfte also der Maksutov eine erste Wahl

sein.

Das nachgereichte Interferogramm mag zu diesem Einzelteleskop gehören, sicher ist das nicht. Wertet man

es aus, hätte man die mit roter Schrift ergänzten Werte, aber auch der angegebene Wert wären L/8.26

bezogen auf 632.8 nm wave. Diese Differenz ist eher marginal, andere Merkmale sind wichtiger.

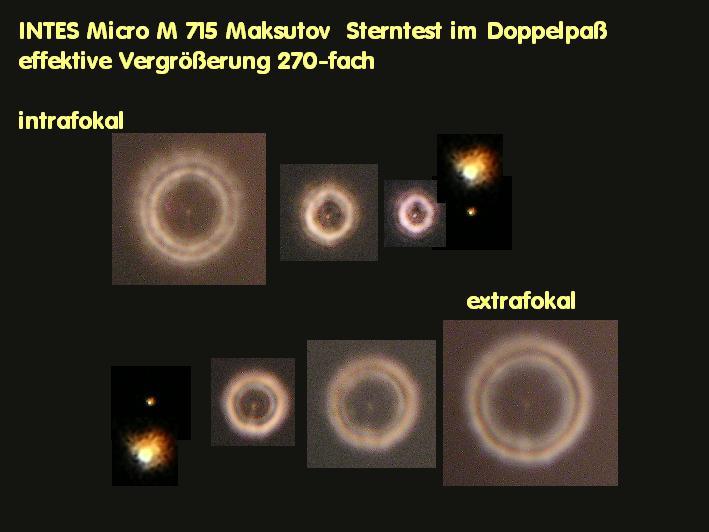

Vor der Vermessung empfiehlt sich eine exakte Zentrierung des Systems - bei einem INTES M715 geht das

nur streng auf der Achse, jeder kleine Versatz (bei Foucault, Ronchi, Lyot kann man das sehen) führt zu

einer ovalen Verformung der Scheibchen, je nach Ort der Lichtquelle. Obwohl es ein obstruiertes System ist,

ist die Sternabbildung im Fokus nahezu perfekt bei Höchstvergrößerung.

Die ovale Verformung der Abbildungen entsteht besonders bei Maksutov-Systemen. Zwischen Lichtquelle

und Messerschneide reichen ca. 8 mm Distanz bereits aus, über die Vignettierung des Systems das Scheibchen

abzuschneiden.

Sehr schön sieht man hier, daß bei einem obstruierten System die Lichtenergie zum Teil in den ersten

Beugungsring verlagert wird. Der Farbeffekt könnte ein Restfehler der ersten Meniskuslinse sein, der bei

derart hohen Vergrößerungen auftaucht. http://www.astro-foren.de/showthread.php?p=39249#post39249

Eine kleine Deformation der Wellenfront, die hier überdimensioniert dargestellt wird.

Das Eingangs-Certifikat bezieht sich auf 632.8 nm wave, weswegen mein Ergebnis von 532 nm wave auf

632.8 nm wave umgerechnet wurde.

Auf der Basis von 532 nm wave ist das Ergebnis geringfügig niedriger - entscheidend in diesem Fall ist die

hohe Flächenqualität, die für einen guten Kontrast sorgt. An diesem Teleskop sollte man mit Vergnügen

beobachten können.

#################################################################################

Hallo Tom,

stimmt!

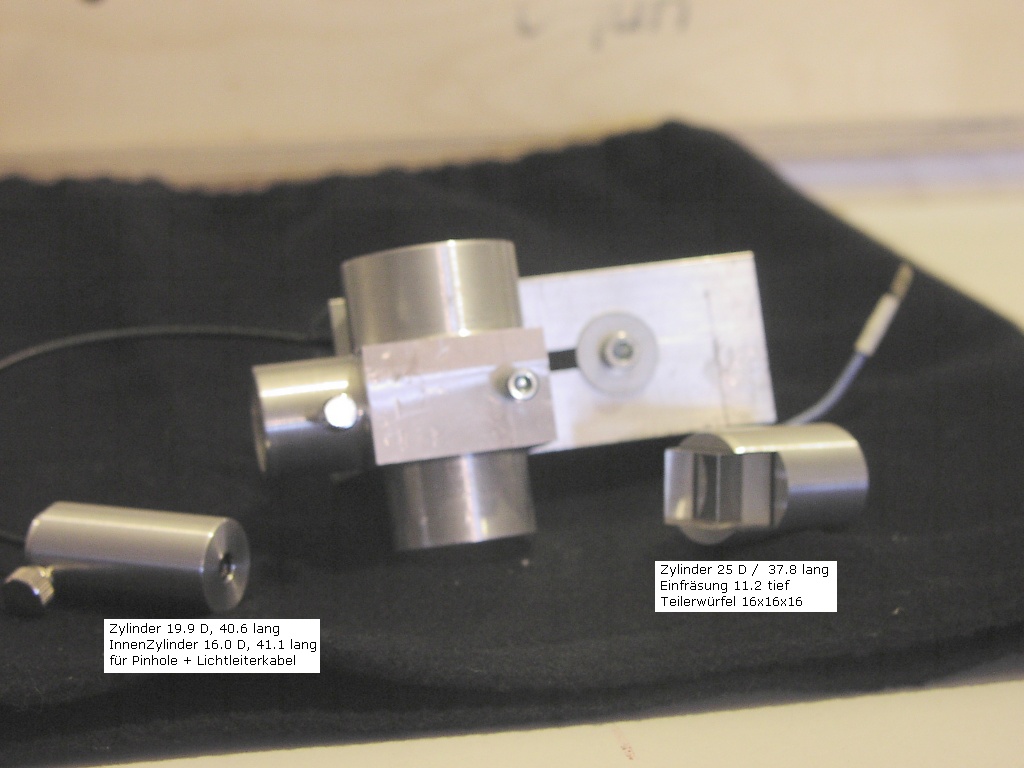

besonders bei Maks und vereinzelt bei Refraktoren (das liegt am Blendensystem in Okular-Nähe) habe ich deswegen Vignettierung beim Sterntest in vertikaler Richtung, weil mein künstlicher Stern ca. 5 mm unter dessen Abbildung liegt. Aus diesem Grund habe ich mir vor mehreren Jahren einen künstlichen Stern hergestellt, der über einen Teilerwürfel auf der Achse eingespiegelt wird, da vignettiert es dann nicht.

Umgekehrt vignettiert der Bath-IMeter in horizontaler Ebene bei diesen Systemen, weswegen ich in kritischen Fällen einen Twyman-Green Interferometer verwende, der wiederum exakt auf der Achse funktioniert, dafür aber nicht so kontrastreiche IGramme abliefert. Letztes Beispiel war der f/25 Gladius bei dem man mit einem Bath-IMeter gar keine Chance hätte. In gleicher Weise vignettieren meine Foucault-, Ronchi- und Lyot-Testbilder bei diesen vignettier- anfälligen Systemen, weil die Lichtquelle rechts und ca. 5-7 (je nach Einstellung) das Bild davon entsteht.

Bei einem vignettierten Sterntest (vertikal) und vignettierten Foucault-, Ronchi- und Lyot-Test (horizontalt) macht es deshalb einen Unterschied, wie man das Scheibchen betrachtet. Bei letzteren Test kann man aus den senkrechten Abständen die Obstruktion berechnen.

So nebenbei: Noch schwieriger wird es, wenn zum horizontalen Versatz noch ein leichter vertikaler dazu kommt, weil man nicht genau hingeguckt hat. Und weil besonders beim Justieren/Kollimieren bei diesen Systemen der Stern wirklich auf der Achse sein muß, benutze ich dieses Teil, allerding nicht bei Refraktoren, bzw. wenn der Glasweg keine Rolle

spielt.