C032 Das 140-1600 Wolter Scope Schiefspiegler

3. März 2004

Am 13. Juni 2003 jährte sich der 100. Geburtstag von Anton Kutter (1903-1985).

[http://www.astronomie.de/bibliothek/artikel/geschichte/kutter/] Wolfgang Steinige, Freiburg, nahm dieses

Datum zum Anlaß, den Begründer der "Schiefspiegler-Szene" selbst und eine ganze Reihe anderer ähnlicher

opt. Systeme zu würdigen. Neben dem Yolo-Schiefspiegler, der von dem amerikanischen Optik-Professor

Arthur Leonard entworfen wurde, sind derzeit zwei interessante Neuentwicklungen von größerem Interesse,

dem Herrig Kompakt Schiefspiegler, ein Teleskop, das mit zwei Spiegeln auskommt und dem Wolter Scope,

das drei Spiegel benutzt. (Die Entwicklung verfolge ich seit etwa 10 Jahren im Zusammenhang mit dem

1993 von Jose&Leticia Sasian entwickelten Strahlendurchstoß-Programm TCT, das unter DOS lief, und

dem von David Stevick 1998 entwickelten Spotplot für den gleichen Zweck, bis ich mich schließlich zur

Anschaffung von ZEMAX entschied.)

Für beide neueren Systeme gibt es vielversprechende Proto-Typen, die der Verfasser bereits beide testen

konnte. Weil es aber besonders bei Schiefspieglern um opt. und mechanische Feinheiten geht verlief die

Diskussion zunächst über mehrere Jahre intern, wobei die Frage, ob daraus dem Vollapochromaten als

LinsenFernrohr ein ernstzunehmender Konkurrent erwachsen könnte uns am allerwenigsten interessiert.

Das "kleine" 140/1600 Wolter Scope, das ich unlängst vor dem Planspiegel hatte, ist also nicht nur von der

Bauweise kompakt und handlich, sondern auch hinisichtlich seiner Leistung eine interessante Alternative

zu gängigen vollapochromatischen Refraktor Systemen. Weil ich grundsätzlich vor allen Tests den Justier-

zustand überprüfe, hatten wir es zunächst mit dem typ. System-Fehler "Astigmatismus" zu tun, der ent-

steht, wenn das Wolter Scope nicht sauber justiert ist. (Zusammen mit dem Designer Dr. Heino Wolter

eine Sache von ca. 30 Minuten) Dies ist deswegen wichtig, weil sonst die quantitative Auswertung die

tatsächliche opt. Leistung dieses Systems falsch wiedergibt. Mit dem Auswertprogramm FringeXP ist

es möglich, aus einem vorhandenen Interferogramm sowohl Koma- wie Astigmatismus-Verformungen

herauszurechnen, was mit meiner Auswertsoftware nicht möglich ist.

Das "kleine" 140/1600 Wolter Scope

Am Sucherfernrohr erkennt man, in welche Richtung der Beobachter eigentlich schaut.

Sein Innenleben kann man auf dem nächsten Foto studieren:

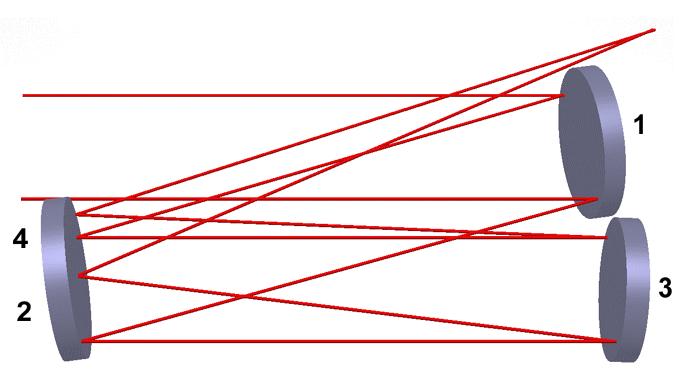

Der Strahlengang ist auf dieser Schema Zeichnung erkennbar:

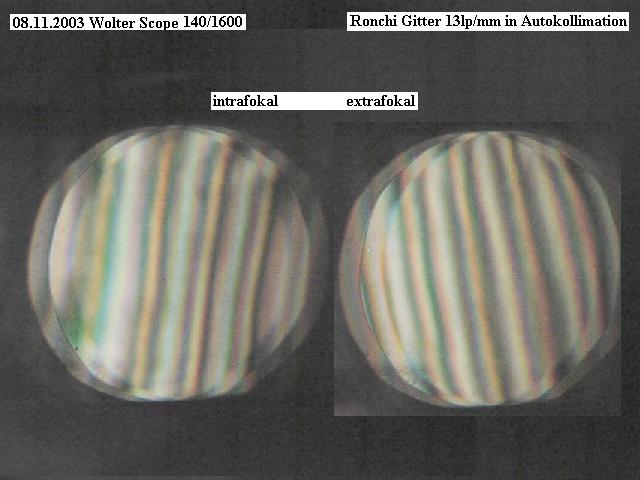

Bereits beim Ronchi-Gitter-Test 13lp/mm in Autokollimation konnte man den schräg liegenden Justier-

Astigmatismus sehr deutlich intra/extrafokal erkennen und damit herausjustieren, natürlich auch mit dem

Sterntest unter hoher Vergrößerung. Den Justier-Astigmatismus erkennt man mit dem Ronchi-Gitter

jedoch nur, wenn er schräg zu den Gitterlinien liegt.

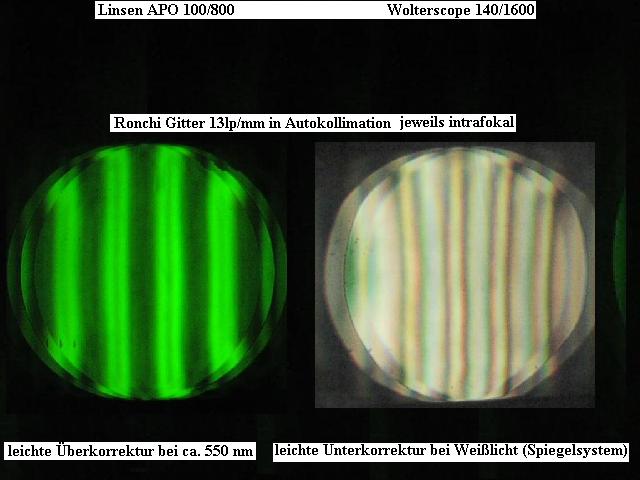

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Vergleich mit einem ähnlichen großen Voll-Apochromaten

hoher Qualität. Der Vergleich findet sinnvollerweise bei ca. 550 nm statt. Dabei zeigt sich beim APO

eine leichte Überkorrektur, das WolterScope ist leicht unterkorrigiert, was bei diesem System sogar ein

Vorteil sein könnte, owwohl die Spiegel aus Sital sind.

Im Phasenkontrast-Test zeigt sich der Linsen-Typ einmalig glatt (links), während man beim WolterScope

auf ein Spiegelsystem schließen kann. Dabei kommt beim WolterScope erschwerend hinzu, daß der mittlere

Konvex-Spiegel zweimal benutzt wird, also an die Politur dieses Systems die allerhöchsten Ansprüche ge-

stellt werden müssen. Die leichte Schattierung auf dem rechten Bild muß man meinem SpaltWinkel an-

lasten. Auch die Vignettierung auf der rechten Seite hängt damit zusammen, daß ich nicht ganz exakt auf

der Achse prüfte. Sie wird über Blend-Bögen verursacht und ist im übrigen herausnehmbar.

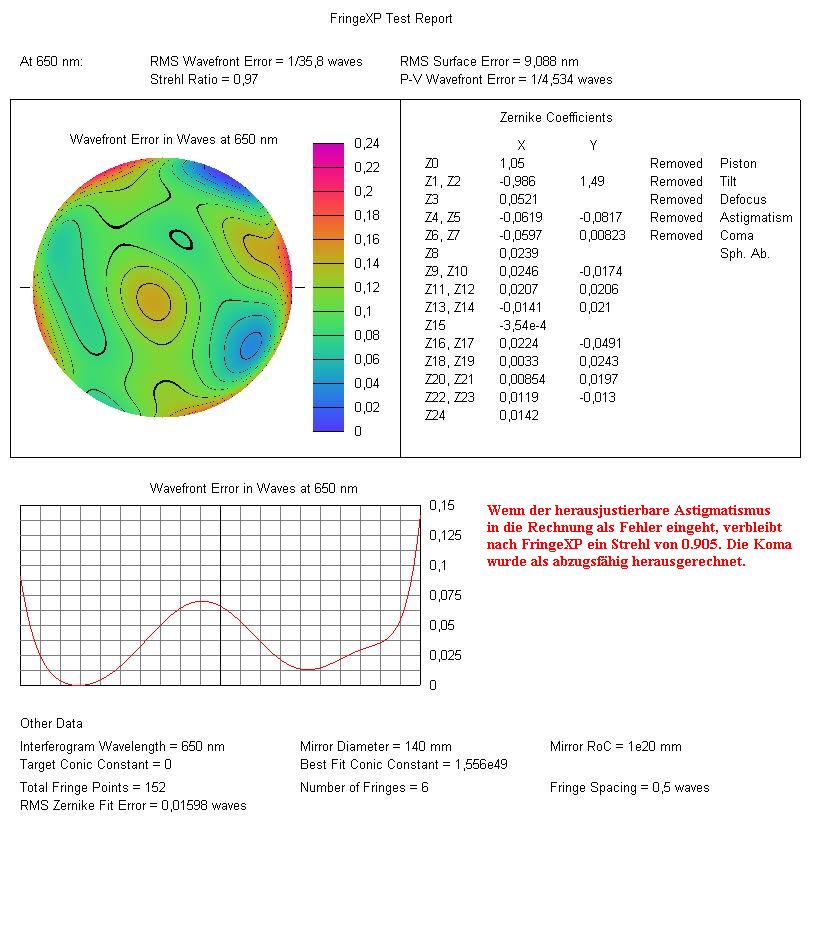

Bei der Auswertung meines Programmes läßt sich Koma und Astigmatismus nicht selektiv aus einem

Interferogramm herausrechnen. Weil dies aber mit dem FringeXP Auswert Programm möglich ist, stelle

ich die quantitativen Ergebnisse damit dar. Wäre also das WolterScope ganz exakt justiert, was bei einer

Prüfzeit von nur 3 Stunden ein fast unüberwindliches Hindernis ist, wenn einem das System nicht vertraut

ist, dann würde bei exaktem Testaufbau ein Strehl von 0.97 herauskommen. Weil man aber dem Interfero-

gramm sowohl die Restkoma, wie den vorhandenen Justier-Astigmatismus noch deutlich ansieht, verbleibt

für diesen Fall ein Strehlwert von 0.905, wenn man die Koma abgezogen hat. Und dieses Ergebnis ist

sehr beachtlich.

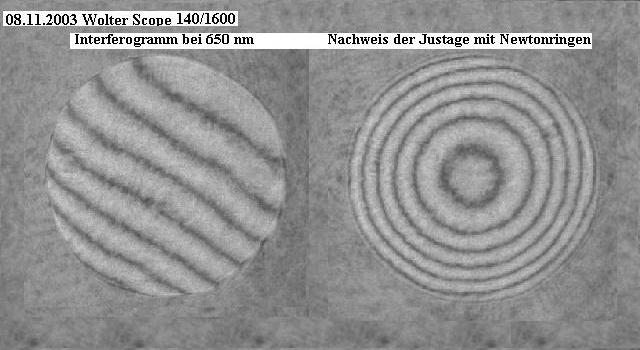

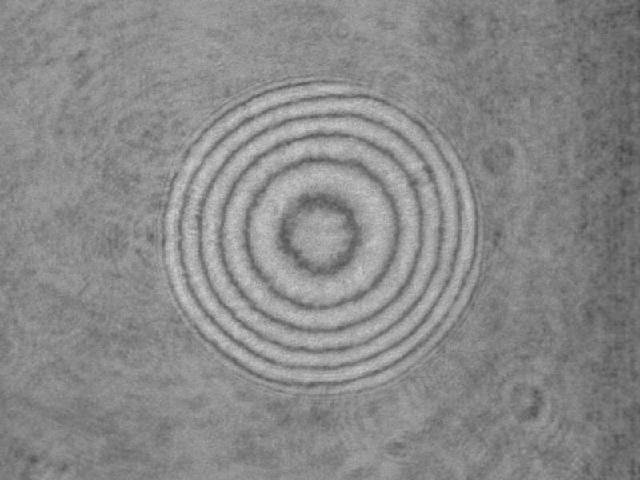

Das wäre das fragliche Interferogramm bei 650 nm

Damit läßt sich der Justierzustand des Wolter SCope dokumentieren, fast perfekt aus Zeitgründen.

Als Prüfer von Optiken, bin ich weder für Werbung, für Verkauf und für die Konkurrenz-Situation

auf dem Markt zuständig und käme nie auf die Idee, mich dafür zu interessieren. Ich weiß also

weder, wer das Gerät vertreibt, was es kostet und wem es Konkurrenz machen könnte. Das ergibt

sich allenfalls aus Euren Antworten.

Opt. Grüße

Wolfgang Rohr

Webadressen zur Information

http://www.aokswiss.ch/d/tel/kutter.html

http://www.binoviewer.at/testberichte/150mmWolterscope.htm

http://www.astronomie.de/technik/teleskop-...r_teleskope.htm