C019 Bath-Astrokamera mit alter Hardware und SystemDaten

Seit 30 Jahren im Einsatz Bath Astrokamera Mit diesem Testverfahren prüfte damals Karl-Ludwig Bath die

große Astro-Kamera AKII:

https://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.61-sep90/messenger-no61-22-24.pdf

http://www.sternfreunde-breisgau.de/galerie.html ,

http://www.ias-observatory.org/component/option,com_ponygallery/Itemid,70/func,detail/id,358/

Wir haben gestern, 08.Dez. 2007, wieder miteinander telefoniert, Karl-Ludwig Bath und ich. Mit zwei großen

Projekten leistete Karl-Ludwig Bath für die Amateur-AstroSzene einen unschätzbaren Beitrag. Der Bath-Inter

ferometer hat sich weltweit mittlerweile herumgesprochen als einfache und doch präzise Möglichkeit, Optiken

quantitativ auszumessen. Das zweite Projekt ist eher unbekannt, weil im Bereich der Astro-Optik die Konkurrenz

größer ist - gemeint ist die Bath-Astrokamera. Beide Systeme funktionieren mittlerweile einwandfrei. Jedes

dieser Unikate hat jedoch ihre eigene, nicht uninteressante Geschichte.

Die AKII (Astrokamera Nr.2) mit einem 45 cm hyperbolischen Hauptspiegel + Korrektor-Optik in Fokusnähe, wurde 1 Jahr

später für einen betuchten Sternfreund hergestellt. Grundlage meiner Schleifkunst war damals ein unbelegter Coulter-

Spiegel, dem ich eine tiefer liegende Hyperbel in der Gegend von conic = -2.000 hineinretouchiert. Coulter-Spiegel

waren vor 30 Jahren noch ordentlich. Die Kontrolle erfolgte damals in Kompensation gegen eine L/20 PV genaue Sphäre

und einem 10 mm lp/mm Ronchi-Gitter. Den zweilinsen Korrektor prüfte ich in Kompensation mit der Negativ-Linse gegen

einen Planspiegel. Meine Meßtechnik war vor 30 Jahren noch nicht so anspruchsvoll entwickelt. Die Optik war fertig,

von Karl-Ludwig ein weiteres Mal vermessen, der große schwere Tubus ebenfalls, Hauptspiegelzelle und Fangspiegel-

Halterung ebenfalls fertig aus Alu gegossen, ruhte das Projekt wegen meiner jungen Familie eine zeitlang, bis der

Richard Gierlinger aus Schärding das "Geschoss" zusammenbaute und wir das Gerät nach ca. 1 1/2 Jahren ausliefern

konnten. Dieser Sternfreund hatte einen Keller, und dort wurde die Kamera erst einmal zwischengelagert.

Mit der Glaswittwe dieses Sternfreundes hatte jedoch niemand von uns gerechnet, die ultimative die Entfernung

dieser AKII aus ihrem Keller forderte - und so verschwand das hochwertige Teil erst einmal in einem anderen Keller

für weitere 5 Jahre.

Irgendwann erreichte uns die Kunde, daß besagte Astrokamera nun wieder zum Verkauf anstünde, Gottseidank weit

unter dem Entstehungspreis, sodaß Lutz Bath (Kurzform) das gute Stück zurückkaufte, den Spiegel neu belegen ließ,

wir den Immersions-Korrektor neu einölten, natürlich neu vermaßen, diesmal gegen einen 400 mm Planspiegel, und

die AKII ihren Weg nach Namibia antrat.

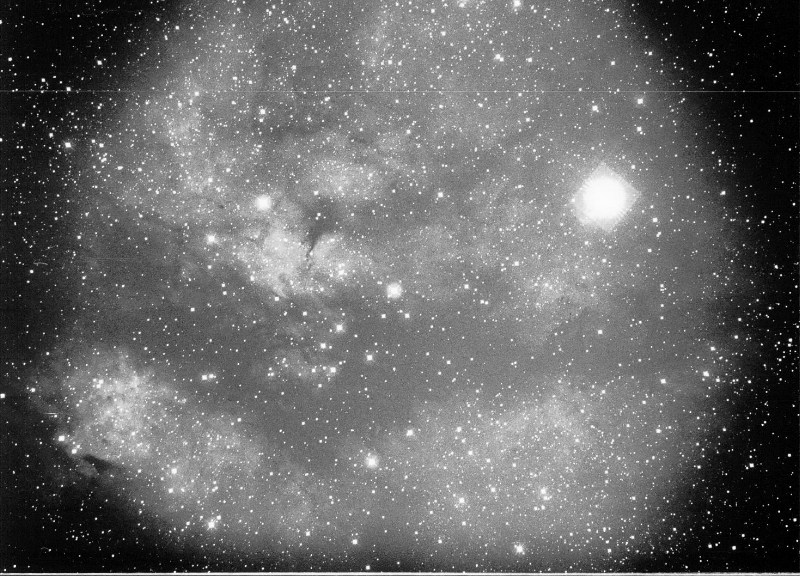

Zwischendurch ein paar Aufnahmen, die belegen sollen, daß diese Kamera mittlerweile funktioniert und nach einer ca.

20 jährigen Durststrecke ihren Meister gefunden hat.

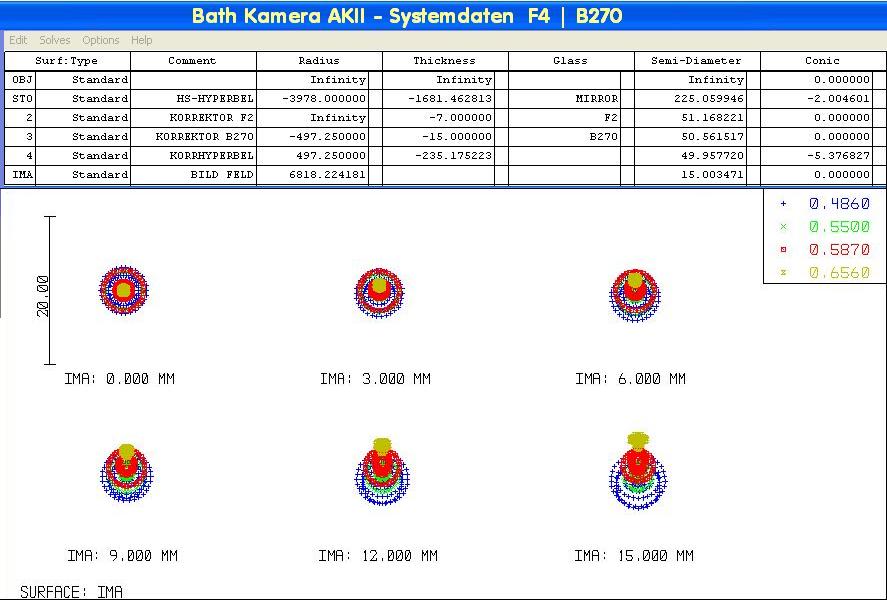

Der Anlaß für diesen Bericht ist auch die Frage, welche Eigenschaften muß ein optisches System haben, wenn man ein

großes ebenes Bildfeld mit feinen Sternpünktchen bis zum Rand haben will. Prinzipiell funktioniert jedes variierte Ritchey-

Cassegrain-System in ähnlicher Weise: Die Bath Kamera ist so ein variiertes RC-System. Der Hauptspiegel ist hyper-

bolisch und die letzte Korrektorfläche ebenfalls. Es ist also ein Newton-System, dem man ein RC-System übergestülpt hat.

Die Bath-Kamera kann man fast mit unendlich vielen Lösungen bauen. Zwei optimierte werden später noch kurz beschrieben.

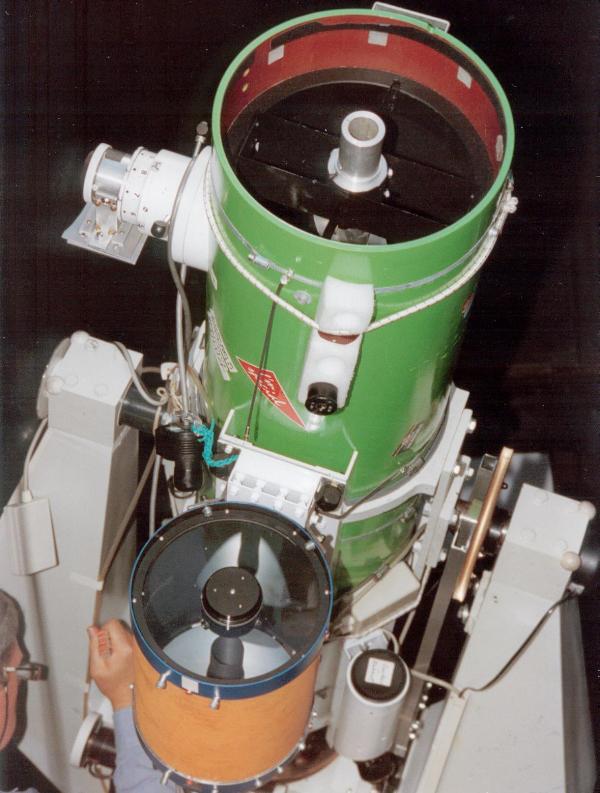

Nach dem Rückkauf landete die mindestens 100 kg schwere Kamera im Keller von Lutz Bath, wo die Teile erneut

gereinigt, neu belegt und überprüft wurden.

Mit einem kleineren C8 wurden die Zonen der 45 cm Kamera exakt ausgemessen, bevor sie schließlich nochmals in

Haßfurt vor den Planspiegel gestellt wurde - wir wollten ja in Namibia keine Enttäuschung erleben.

Auch die engl. Rahmen-Montierung nahm einige Grübelei und noch mehr Zeit in Anspruch. Karl-Ludwig Bath entwickelte

einen sehr zähen Ergeiz, diese Kamera ebenfalls zum "Laufen" zu bringen, derweil die kleinere auf dem Schau-ins-Land

südlich von Freiburg schon seit Jahren die allerschönsten Bilder erzeugte.

Der liebe Lutz, noch einige Jahre jünger, lebt er jetzt schon sehr lange im Unruhe-Stand als Pendler zwischen Freiburg

und Namibia.

Auch ich war damals um einiges jünger - an "meine" Kamera gelehnt, die ich ursprünglich für mich selbst gefertigt hatte,

bis mir der Flußtal-Himmel in der Nähe des Kernkraftwerkes Grafenreinfeld und dessen Nebelschwaden einen gründlichen

Strich durch die Rechnung machte. Die Dunstglocke über Haßfurt tat ein übriges. Also war es sinnvoller, den Stern-

freunden in Breisgau diese Kamera zum Selbstkostenpreis in die Hand zu drücken - und noch heute ist diese Kamera

dort im Einsatz.

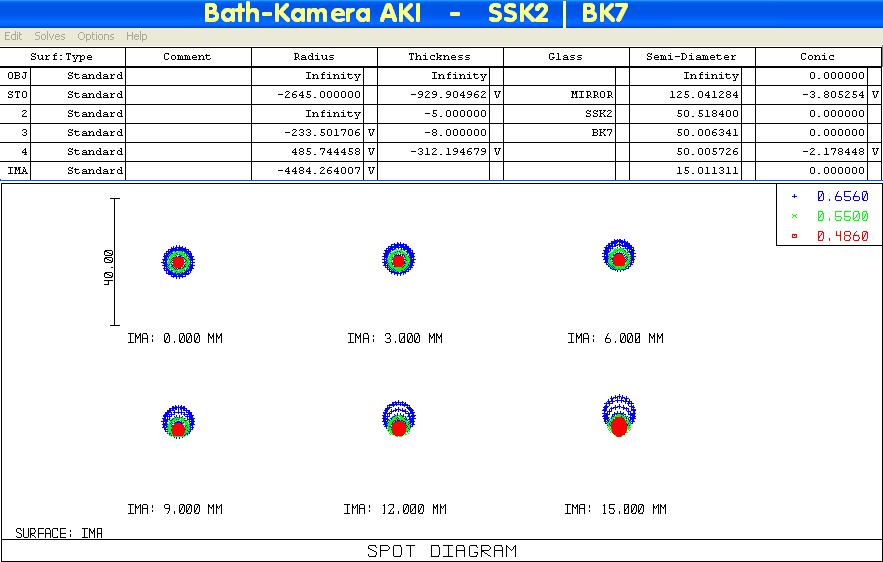

Lutz Bath hat sie in Freiburg mit allen Rafinessen ausgestattet, sodaß die Sternpünktchen bei 40 mm Bildfeld-Durchmesser

gerade mal 10 Micron betrugen, was wir per Rechnung schon damals wußten.

Unlängst hatte ich nun ein 10 inch RC-System zu vermessen. Der Hauptspiegel-Radius stimmte nicht, die Hyperbel eine

ausgeprägte Zone, der Fangspiegel einen Astigmatismus, die Schnittweiten stimmten ebenfalls nicht. Also ging das Teil

zum Hersteller zurück. Eigentlich schon das zweite RC-System dieses Herstellers, das nachgearbeitet werden mußte.

Bei dieser Gelegenheit fiel mir erneut unsere AstroKamera ein, die ebenfalls zwei Hyperbeln braucht für die Abbildungs-

Qualität. Dabei gibt es mehrere Glaskombinationen und fast unendlich viele Lösungen. Entscheidend wäre der kurze

Abstand des Korrektors zum Fokus, weil erst ab Korrektor der Farbfehler entsteht. Die HS-Hyperbel sollte in der Gegend

von conic = -2 liegen, sonst poliert man sich "zu Tode". Die Korrektor-Hyperbel liegt in der Gegend von conic = -4 bis -5

was auf der kleinen konvexen Fläche des Korrektors nicht so dramatisch ist. Man kann den Korrektor wunderbar mit sich

selbst in Kompensation prüfen gegen einen Flat, was wir damals auch gemacht haben. Den Hauptspiegel prüft man

ebenfalls in Kompensation gegen eine Sphäre. Auch eine Plankonvex-Linse wäre geeignet nach dem Dall-Null-Verfahren.

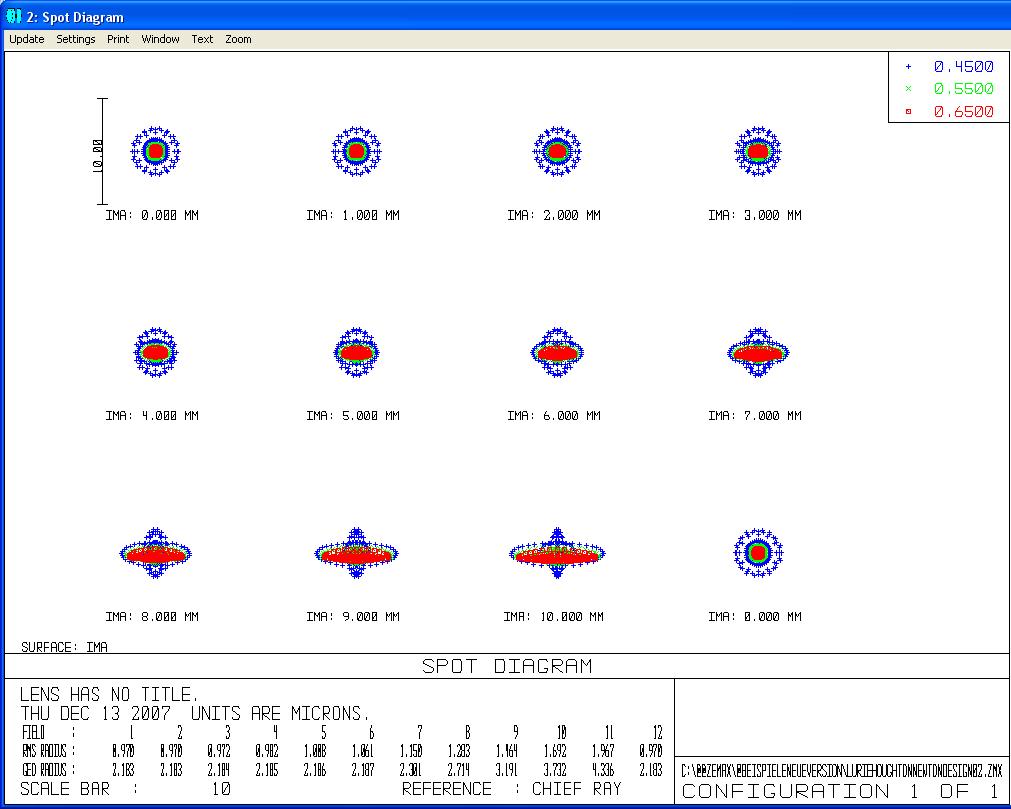

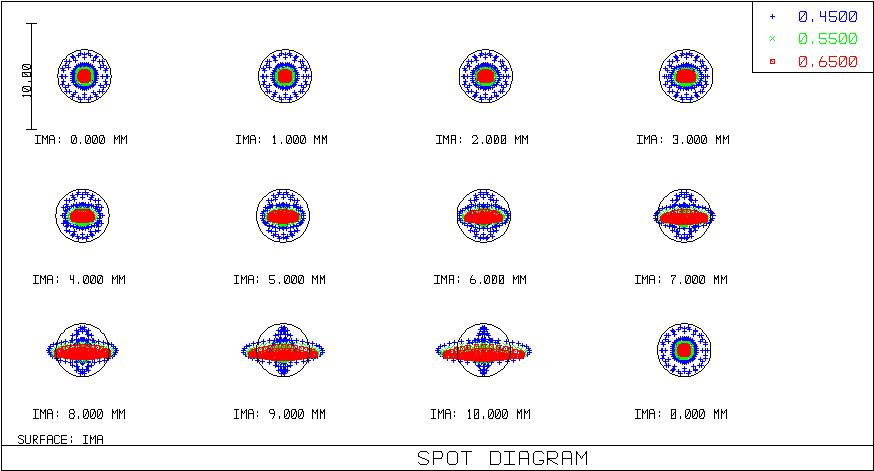

In beiden Fällen bekommt man nahezu runde Spotdiagramme bis zu einem Felddurchmesser von 30 mm und mehr ohne größeren Farbquerfehler. Eine weitere Verbesserung bringt noch die Vignettierung der Kamera mit sich, durch die genau

die "schädlichen" Strahlen abgeschirmt werden.

Während die Astrokamera Nr. 1 also die 250/1000 Newton+Korrektor Kamera in Freiburg wunderbare Bilder ablieferte, die

man im Bereich der Sternfreunde Breisgau im Internet findet, entstand bei der AKII eine jahrelange Durststrecke durch

einen banalen Fehler, die jahrelang nicht entdeckt worden war. Entgegen aller Erwartung fand man jahrelang auf den

Aufnahmen dieser Kamera eine unerklärliche deutliche Koma, die zu häufigen Diskussionen zwischen mir und dem Karl-

Ludwig führten und uns an den Rand der Verzweiflung trieb. Erst nach einer schlaflosen Nacht - in Namibia selbst, unter-

suchte Lutz Bath eine der Justierschrauben, die unbemerkt über Jahre auf den Hauptspiegel so gemein drückte, daß die

Optik gar nicht anders konnte, als wunderbare Coma-Effekte zu produzieren. Daß dies Karl-Ludwig noch erleben durfte?

Jedenfalls ist mir damals auch ein großer Stein vom Herzen gefallen. Zumal es jetzt auch Sternfreunde gibt, die die AKII

richtig ins Herzgeschlossen haben. Weitere Aufnahmen mit der AKII findet man im Umfeld der IAS, oberster Link. Die

folgenden Aufnahmen wurden mit der kleineren AKI 250/1000 in Freiburg gemacht. Weitere Aufnahmen findet man dort

auf deren Internetseiten oder bei Google.

############################################################################

. . . noch etwas Nostalgie Ende der 70-er Jahre . . .

Zur damaligen Zeit kannte man noch keine EOS 300D. Also war eine einfache Spiegelreflex-Kamera die einzige

Möglichkeit, mein Hobby zu dokumentieren - auf Papierbildern natürlich mit der natürlichen Bleiche über die

lange Zeit. (Der Scanner macht auch nur das, was er sieht. Und den "Gilb" sieht er.)

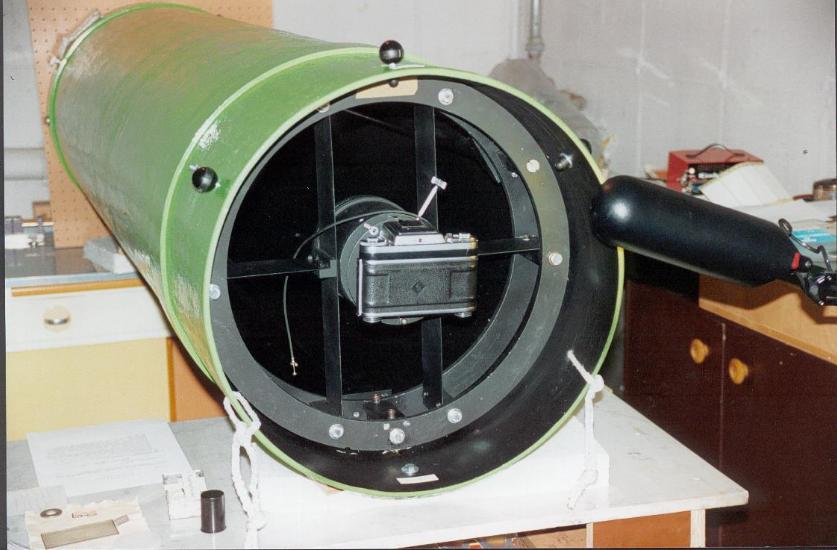

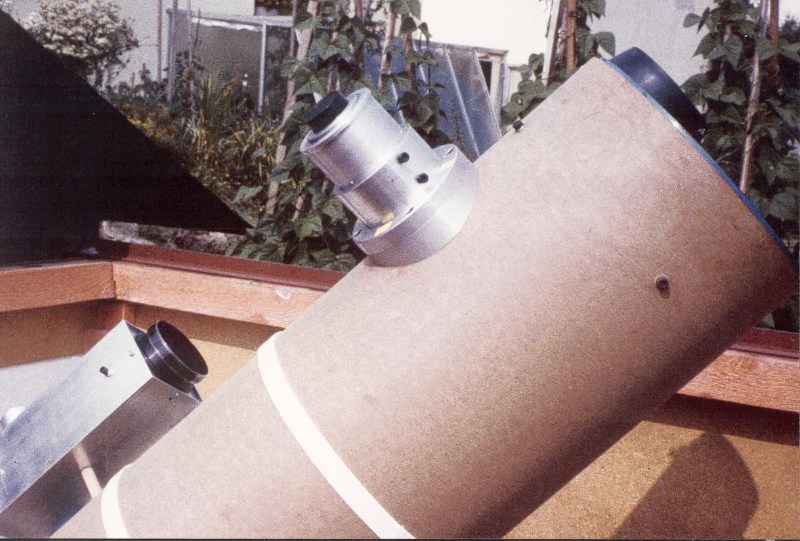

Hier entsteht gerade der Kern für den Tubus der großen AKII: Einem dicken Eisenrohr schob ich Distanzscheiben auf, die

ich am Rande mit Dachlatten verband

Darüber legte ich dann eine ca. 1 mm dicke Plexiglas-Folie. Später diesen Kern noch gespachtelt, damit auch Uneben-heiten möglichst verschwinden, z.B. die Befestigungsschrauben. Schließlich wurde der Kern mit einem Trennungsmittel

bestrichen, damit er sich hernach wieder löst.

Hier das eine Ende, die Plexiglas-Folie gab es nur in einer bestimmten Breite, weshalb noch ein Stück angesetzt werden

mußte. Großdimensionierte Kugellager sorgten für einen ordentlichen Rundlauf.

Danach fertigte eine ortsansässige Firma für eine Kilo-Mark den ca. 1.5 cm dicken Tubus mit zwei Verstärkungs-Ringen

in Hauptspiegel und Fangspiegel-Nähe. Karl-Ludwig liebt die grüne Farbe - zumindest im Außen-Bereich. Vergleiche mit

den oberen Bildern.

Ebenfalls aus einer Holzplatte entstand das Modell für die Hauptspiegel-Fassung, die später in Alu abgegossen wurden.

Auf der Unterseite die üblichen Verstärkungs-Stege.

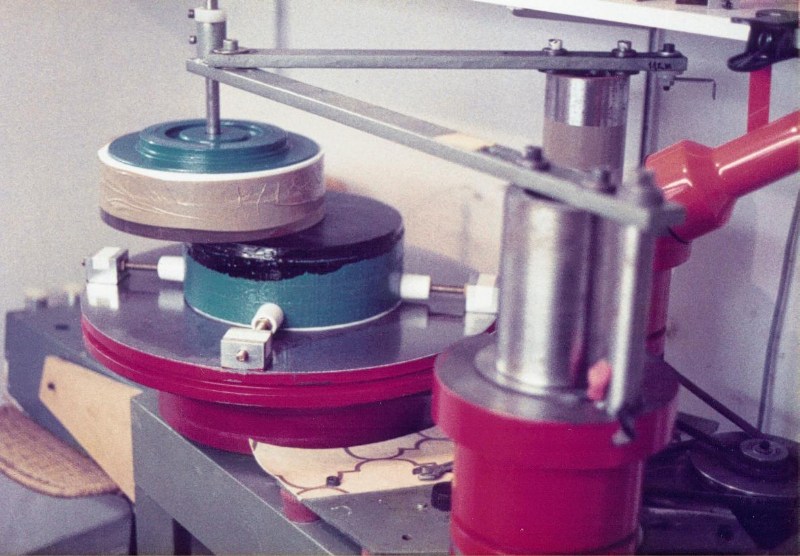

Hier aus der Zeit der kleinen AKI - der Grobschliff des Hauptspiegels auf meiner Schleifmaschine, die in Zeiten guter

Firmen-Kontakte entstand - ca. 250 kg mindestens schwer.

Die Polierer für den 250 mm Hauptspiegel, sowie der Polierer für die Hyperbel, links.

abwechselnd mit diesem noch kleineren Polierer poliert. Die Schleifmaschine hat aus gutem Grund zwei eigenständige

Exzenter: den Grund-Exzenter und den Ausgleichs-Exzenter um Zonen zu vermeiden, weshalb eine Hyperbel gar kein

so großes Problem ist, wenn man die passende Meßtechnik dazu hat. Übrigens eine der Grundbedingungen, die

ich beim ersten Gespräch an Lutz Bath vor ca. 30 Jahren stellte: Die opt. Komponenten müssen auf Null

prüfbar sein, dann wäre die Herstellung kein Problem. Vorher hatte ich mit dem Busch-HAB einige Erfahrungen gesammelt.

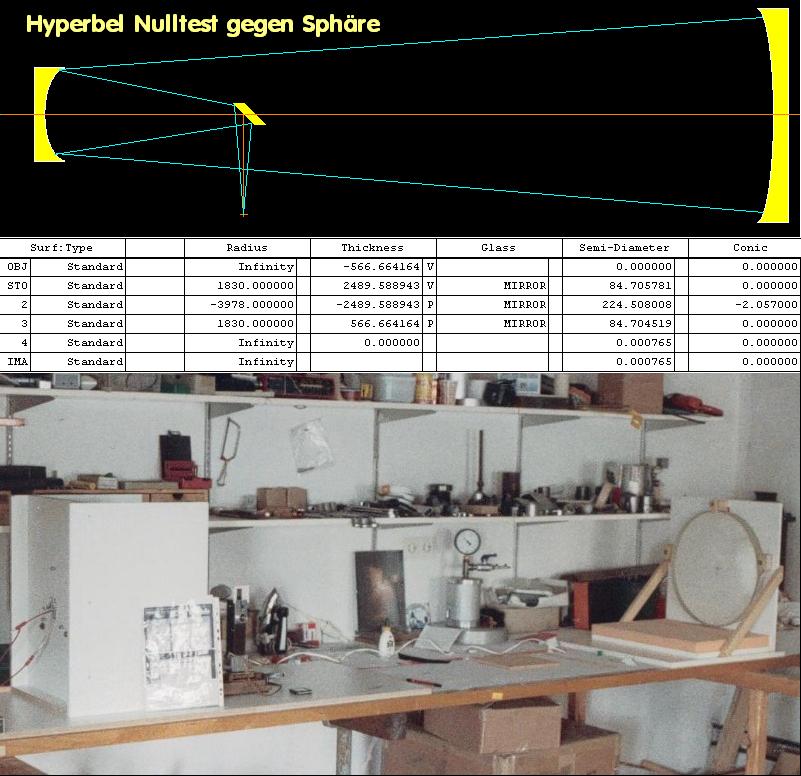

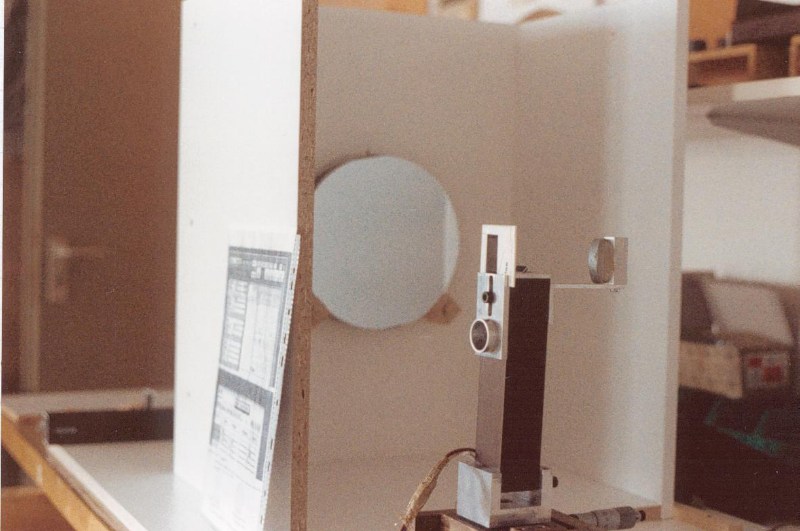

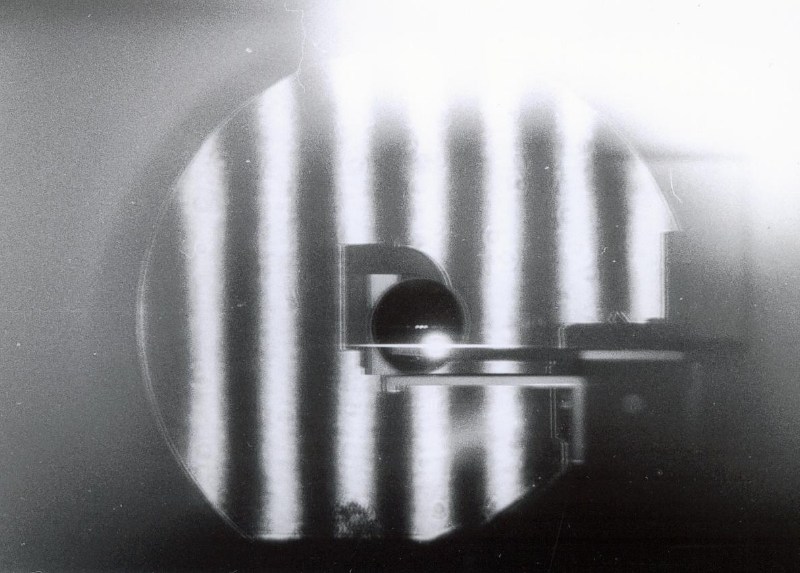

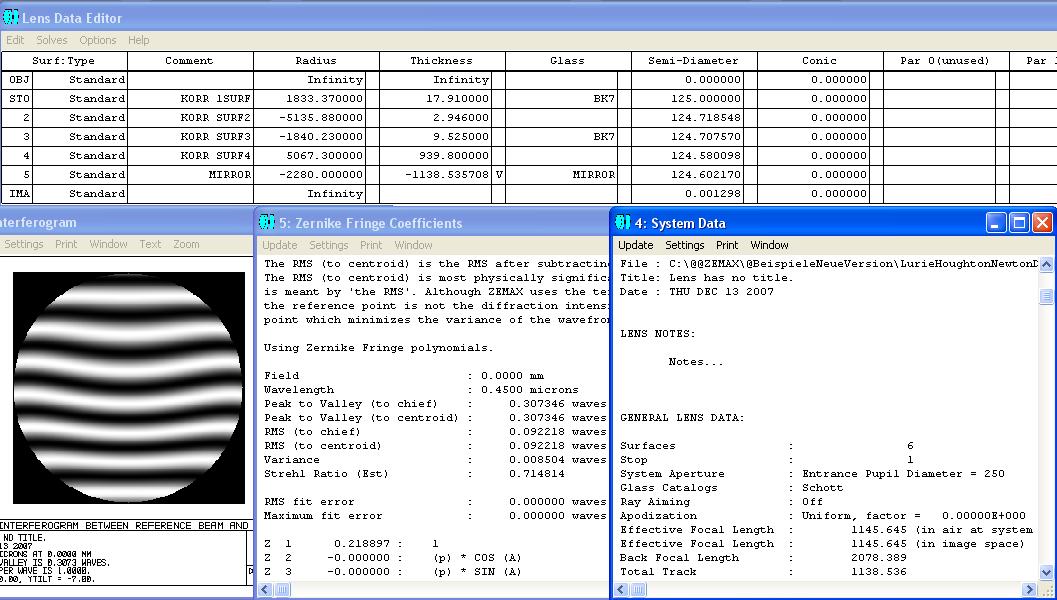

Der 45 cm Coulter Spiegel für die AKII im Prüfstand. Dort wurde er in Kompensation zu einem Kugelspiegel geprüft. Dabei

müssen die Abstände genau eingehalten werden, damit man auf Null prüfen kann. Die Berechnung der exakten Abstände

war zum damaligen Zeitpunkt noch ein größeres Problem. Mit Zemax ist das heute eine Sache von wenigen Minuten,

wie man auf dem übernächsten Bild sieht.

Rechts abermals der Hauptspiegel, links im "Kasten" die Sphäre, rechts daneben LichtQuelle, Auslenkspiegel und Ronchi-

Gitter

Links die Sphäre, daneben der ellipt. Umlenkspiegel mit LichtQuelle und Ronchi-Gitter etwas deutlicher zu sehen.

Und hier in Schwarz-Weiß das RonchiGramm der auf Null geprüften Hyperbel bei 10 lp/mm. Wäre heute mit den Mini-

Kameras vermutlich auch kein Thema mehr, weil man ja im Strahlengang prüfen muß, und irgendwie an den "Fokus"

kommen muß - auch mit der Kamera.

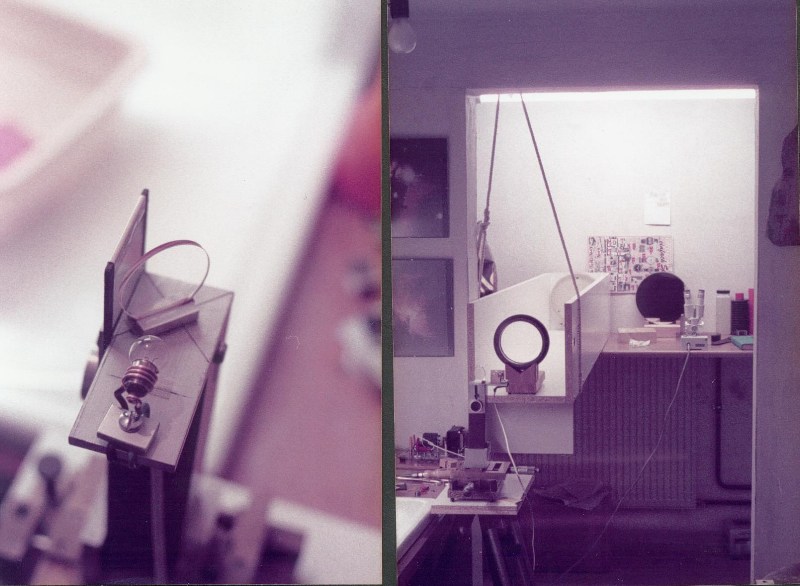

Eine andere Art der Kompensation beim Hauptspiegel der AKI durch ein HAB-Objektiv, ebenfalls ein Null-Test. Linkes Bild

die Lichtquelle in Form eines Zeigerbirnen-Lämpchens, die es vor 30 Jahren noch gab, deren Glühwendel die Form eines

Pfeiles hat, und damit einen Lichtspalt darstellte. Mit einer Planplatte eingeblendet.

Mein erster Bath-Interferometer mit einem Koordinaten-Tisch, der damals in Messing gegossen war und damit ent-

sprechend schwer. Der jetzige Koordinaten-Tisch funktioniert ähnlich genau - mit einer 0.001 mm Meßuhr in beiden

Achsen natürlich noch etwas besser.

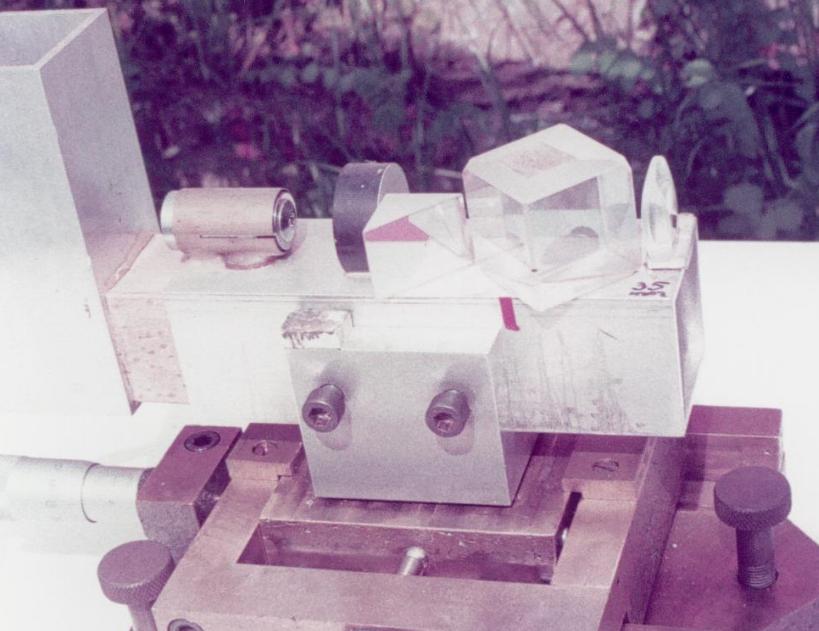

Zur Herstellung der Asphäre auf der letzten Korrektorfläche eine kleinere Schleifmaschine, halbautomatisch gewisser-

maßen. Antrieb ein Scheibenwischer-Motor.

Und schließlich die AKI-Kamera im "Rohzustand" erstmalig in meiner Sternwarte. Die Spinnenarme waren aus 6 mm

Gewinde-Stangen. Und was die zuwege bringen, erläutert das übernächste Bild.

Eines der ersten Aufnahmen aus dem Sternbild Schwan. Wie man sieht, stört das über den Dunst reflektierte Fremdlicht

ganz erheblich. Das Erkennungszeichen dieser damaligen Bath-Kamera war die Raute bei den hellen Sternen, die über die

Gewindestangen der Fangspiegelhalterung hervorgerufen wurde. Karl-Ludwig störte sich daran und änderte die Spinnen-

arme in das von ihm erfundene "H", gut zu sehen bei der großen AstroKamera AKII im ersten Beitrag. Diese Fangspiegel-

Aufhängung ist gegen Torsion sehr stabil - im Strahlengang bemerkt man sie weniger.

Eine kleine Begebenheit am Rande. Gegen Ende der Korrektor-Herstellung stimmte die zweite Hyperbel nicht ganz. Bei

ersten Test-Fotos hatte ich kleine Herzchen auf dem Film, die dadurch entstanden, daß ca. 1/3 durch die Mitte abge-

bildet worden war und die restlichen zwei Drittel der Randzone wurde daneben in Herzform abgebildet. Erst eine er-

neute Überprüfung ergab den Fehler, und nach der Retouche fand ich tatsächlich die erwünschten, feinen Stern-

pünktchen. Vergrößert: http://rohr.aiax.de/@AKI-56A.jpg

#####################################################################################

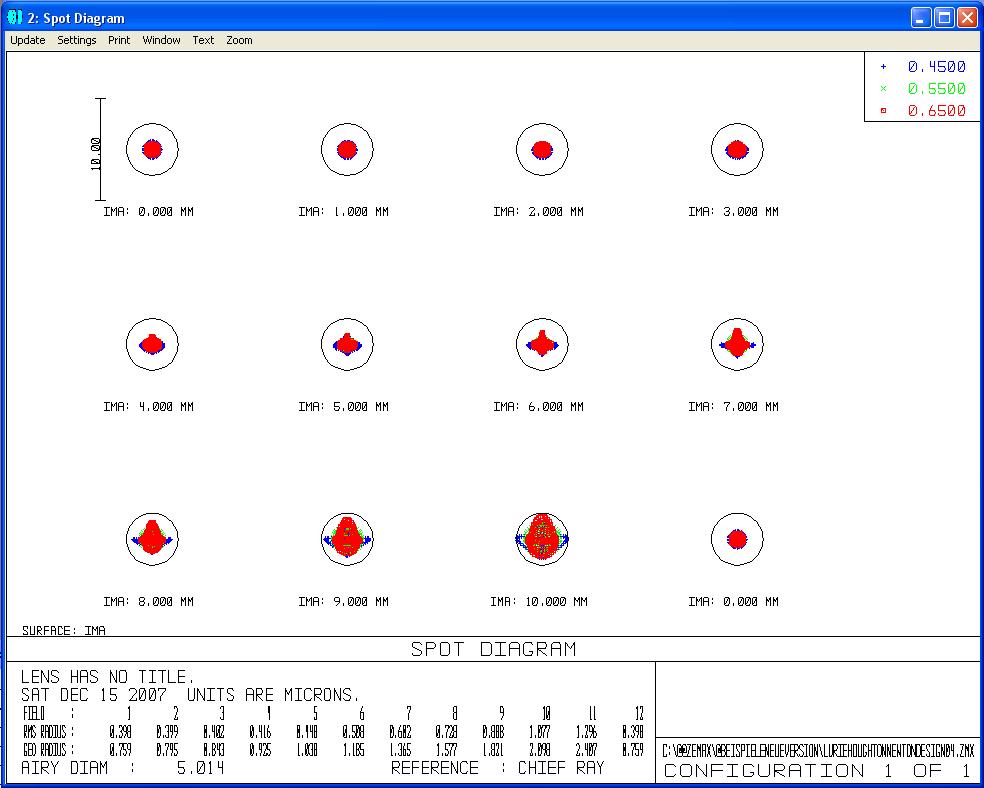

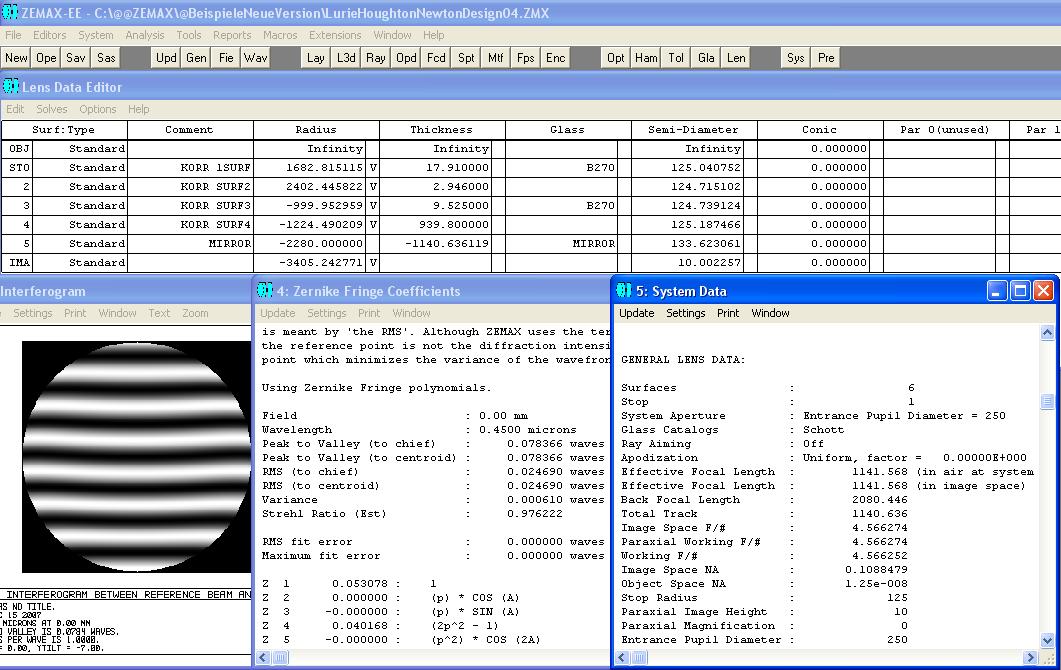

Auch die große Bath-Kamera AKII zeigt sehr feine Sternpünktchen in den Ecken, was wir aber bereits beim Entwurf dieses Systems wußten. Es fehlen nämlich noch einige Beiträge, die dieses Doppel-Projekt abrunden. Jedenfalls zwei Kameras, die uns vom Design über die Fertigung bis zum Einsatz am Himmel viel an Erfahrung, Diskussion und Grübelei beschehrt hatten. Besonders das große Kaliber.

Die Systemdaten als Beweis für die Sternpünktchen am Rand

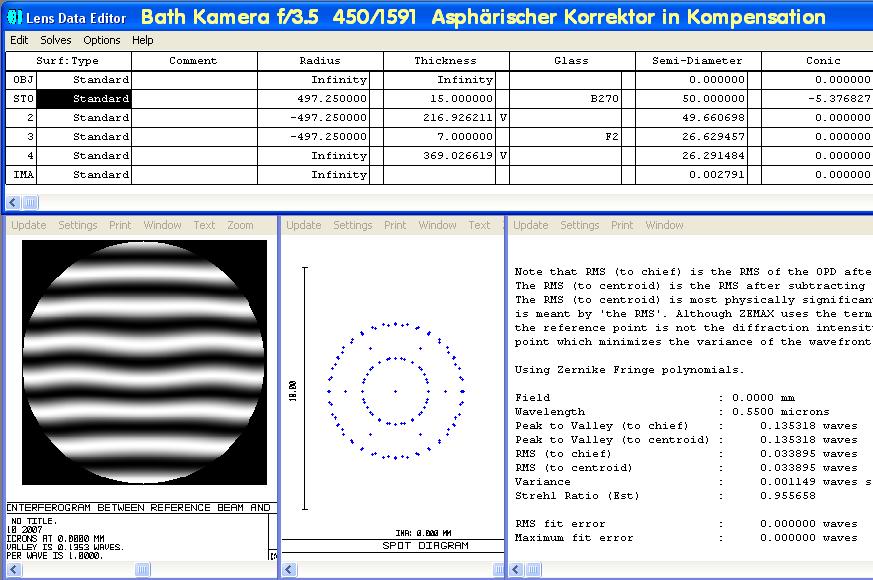

Die Prüfanordnung für die Hyperbel der letzten Korrektorfläche kann über die Minus-Linse (F4) geprüft werden. Prüft man

beim Abstand von ca. 217 mm der beiden Linsen gegen den Himmel, dann entstünde auf der Konvex-Fläche exakt die

richtige konische Konstante. Statt gegen den Himmel, läßt sich diese Prüfanordnung gleichermaßen gegen einen Flat

oder irgend eine andere Optik prüfen, die ein ca. 100 mm Durchmesser großes Parallel-Lichtbündel erzeugt. Jeder gute

APO für 550 nm wave wäre hierfür völlig ausreichend. Der Strehl von ca. 0.95 entsteht durch eine leichte Überkorrktur

dieser Testanordnung, die man bei ganz genauer Arbeit mit berücksichtigen könnte. Vor ca. 30 Jahren entstand der

Korrektor unter sehr viel einfacheren Testbedingungen.

#########################################################################################

Richtig, Wolfi, das war eine Pionier-Zeit, ein ganz anderes Flair, Internet gab es noch nicht, Emails ebenfalls nicht, aber

Telefon und Auto und natürlich turnus-mäßige Teleskop-Treffen. Innovationstagungen wie die Frühjahrs-Tagung in

Würzburg, initiiert von einem Dr. Frevert, auf der jeweils derartige Projekte vorgestellt wurden. Begonnen hat mein

Interesse mit dem Buch meines Namens-Vetters Hans Rohr 1958 "Das Fernrohr für Jederman" und einem 6-Zöller Bausatz

Newton-Spiegel von der Material-Zentrale in Schaffhausen.

Sehr viel später, Mitte der 60-er Jahre veröffentlichte ein Sternfreund Schmidt, Nürnberg, in SuW seine mit einem

selbstgeschliffenen Schiefspiegler gewonnenen Mondbilder, die es an Schärfe damals schon mit dem 5 Meter Spiegel in

Palomar aufgenommen hatten.

Wieder 10 Jahre später war es das HAB-Halbapochromat-Objektiv von Wolfgang Busch, Ahrensburg, das über mehrere

Jahre mein Interesse weckte, auch weil es ein Immersions-Objektiv war. Auch vor Asphären hatten wir damals keine

Angst - auf der 1. Linsenfläche war ein Sphäroid Oblong, also eine Ellipse mit der langen Achse.

Wieder ein paar Jahre später kam Dieter Lichtenknecker mit seiner Flatfield, die noch heute ihresgleichen sucht. Damals

entstand bei Lutz Bath die Idee, das Problem des ebenen Bildfeldes und der hohen Auflösung bis zum Rand über ein RC-

ähnliches System zu lösen, was ja diese Kamera prinzipiell ist. Also grundsätzlich keine neue Erfindung, sondern nur auf

das Newton-System umgesetzt mit faszinierenden Möglichkeiten.

Mit den Erfahrungen der HAB-Schleiferei übernahm ich den Hersteller-Part, und weil der Prototyp für mich selbst war,

mit entsprechender Geduld und Sorgfalt. Den Kinderwagen hatte ich an den Exzenter angebunden, sodaß die Schleif-

maschine noch als Baysitter fungierte, und meinen Sohn sanft schaukelte.

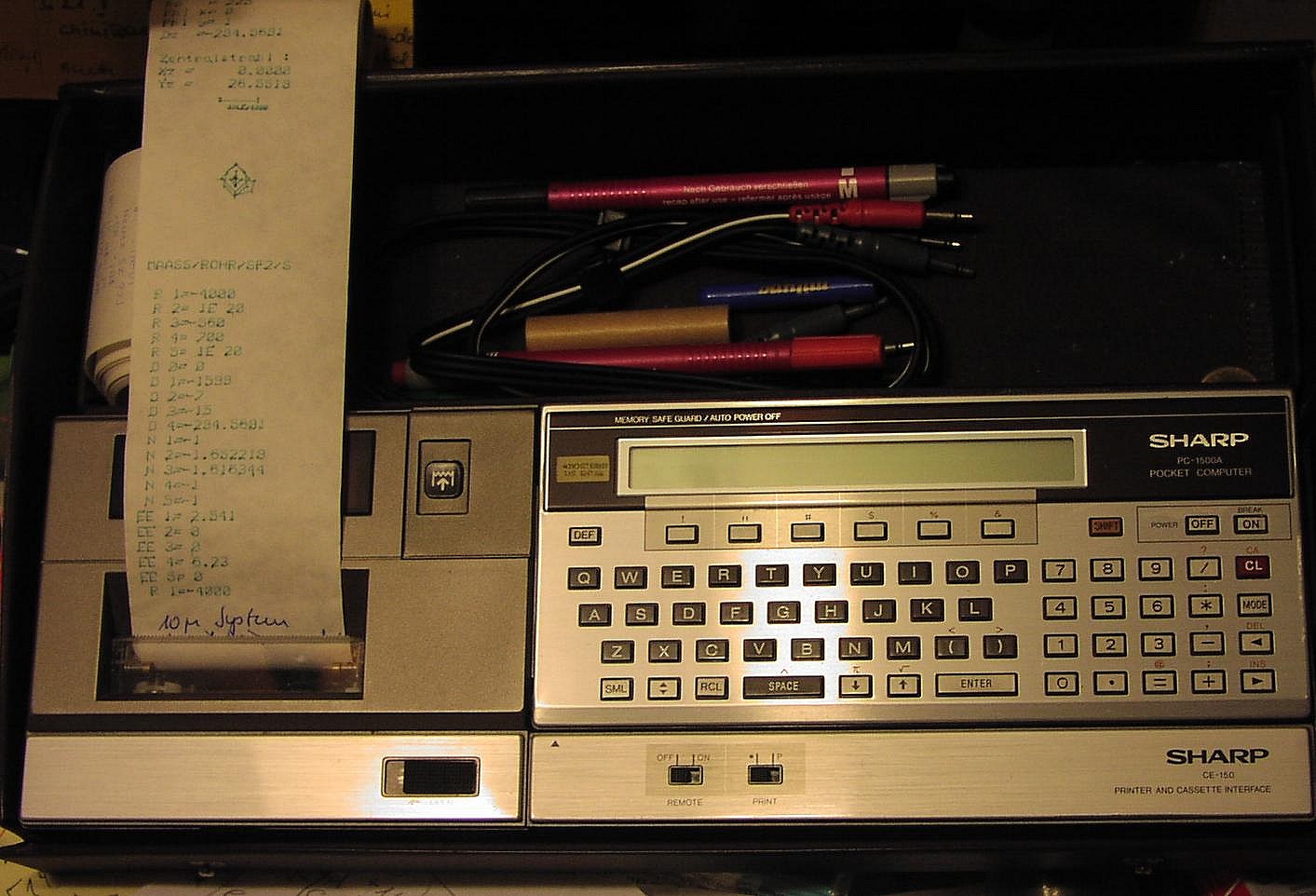

Noch einmal später, die Kamera war schon im Einsatz, erwarb ich mir erst den programmierbaren Taschenrechner von

Texas Instruments mit Einlesekarten und als Steigerung diesen schönen Taschencomputer von Scharp, auf dem das von

Lutz Bath geschriebene Seidel/Raytrace Programm mich zum Spielen einlud. Auch Peter Höbel, Erlangen, hat ein ähnlich

interessantes Raytrace Programm damals geschrieben - einfach so, weil es interessant war. Man ging in der Computer-

Technologie noch zu "Fuß".

Dann kam die Atari-Zeit, die als erste mit einer Benutzer-Oberfläche die Bedienung erleichterten, die PC's kosteten

damals noch 6 Kilo-Mark und konnten mit einem 286 Processor vergleichsweise wenig. Auch Software war damals

noch Mangelware. Also war man gezwungen, seine Software selbst zu schreiben. Ein Grafikprogramm für den Atari

finanzierte mir meine eigene Entwicklung in der EDV. Ist aber schon sehr lange her. Mit einem Pascal-ähnlichen Programm

konnte man auf dem Atari, und später auf dem PC seine einfachen Programm-Wünsche erfüllen. Was dazu führte,

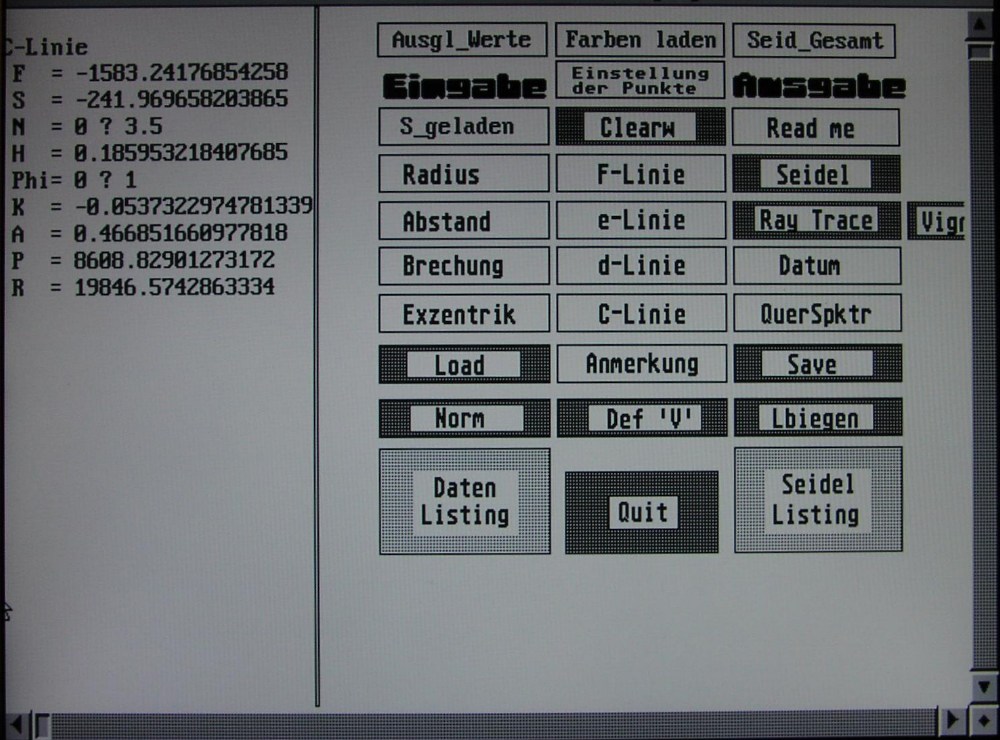

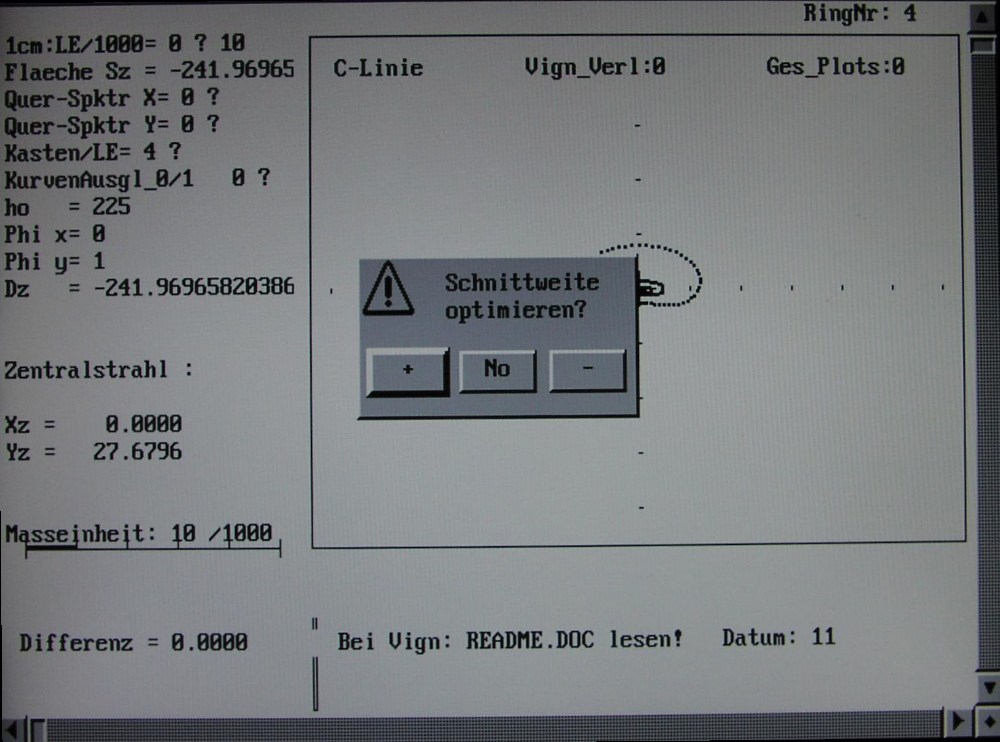

daß ich das ursprüngliche Raytrace Programm von Lutz Bath für den Atari und später PC umschrieb. Es ist ab und zu

immer noch im Einsatz, auch wenn ZEMAX in ganz anderen Dimensionen arbeitet. Optimierungs-Versuche waren

keine Sache von 10 Minuten, sondern zogen sich über Wochen - manchmal, und Langeweile kannte ich damals

schon nicht.

Spätestens seit ein Sternfreund Mitte der 60-er Jahre mit seinen Seidel-Koeffitienten die Szene der Optik-Rechner

spaltete, weil die Seidelrechnung die Wirklichkeit manchmal unscharf abbildet, war in unserem Programm sowohl die

Seidelrechnung wie das Raytrace-Verfahren eingebaut und vor jedem Raytrace muß erst das Seidel Ergebnis vorliegen,

sonst streikt das Programm mit einer Fehlermeldung. Im ersten Bild zeichnete ein kleiner Plotter die Spotdiagramme.

Damals sollen also optische Systeme auf der Basis reiner Seidelkoeffitienten gebaut worden sein, die dann nicht

stimmten. (Wurde gerüchteweise in der Szene kolportiert)

Die Werte für Koma, Astigmatismus, Petzval und die Bildfeldkrümmung entsteht über die Seidelrechnung.

Das übernahm dann eine graphische Routine, wie im nächsten Bild zu sehen. Auch die Druckertreiber mußte man damals

selbst programmieren. Manchmal suchte ich nach einem Fehler 3 Stunden.

Schneller als der Scharp war bereits der erste PC, dem man damals noch bei der Arbeit zuschauen konnte. Heute kommen

die Ergebnisse immer so wahnsinnig schnell.

Was Foren sind, wußte damals noch keiner. Und ob auf Foren unbedingt diese Gründer Mentalität zu finden ist, die nicht

nur diskutiert, sondern es geradezu wissen will, und sich durchbeißt, wie damals vor ca. 30 Jahren . . .

Jedenfalls wäre der Bau dieser AstroKamera gar kein so großes Problem, bzw. wir haben damals immer einfache Lösungen

gefunden. Auf das Echo in der "Welt-Presse" (gemeint ist Dein Design auf AstroTreff) bin ich ja mal gespannt. Viel lustiger

wäre ja doch der Nachbau, schon der Erfahrungen wegen.

########################################################################################

Hallo Wolfi,

mit diesem System habe ich gerade einmal gespielt:

Quote:

| Description | Original Design |

As Built |

| First corrector lens (positive, BK-7 glass) (D = 10in, stopped down to 9.8in) |

R1 = 72.6in T1 = 0.608in R2 = -208.0in |

R1 = 72.18in T1 = 0.7052in R2 = -202.2in |

| Air space between corrector lenses | T2 = 0.116in |

T2 = 0.116in

Second corrector lens (negative, BK-7 glass)

(D = 10in, stopped down to 9.8in)

R3 = -72.6in

T3 = 0.375in

R4 = 208.0in

R3 = -72.45in

T3 = 0.375in

R4 = 199.50in

Air space between corrector and primary mirrorT4 = 37.5in

T4 = 37.0in

Spherical primary mirror (Astrositall)

(D = 10in)

R5 =-89.764in

R5 =-90.43in

Air space between primary and secondary mirrorT5 = -34.6in

T5 = -35.1in

Flat diagonal mirror (D = 3.1in)R6 = 0

R6 = 0

Distance from optical axis to focal planeT6 = 10.217in

T6 = 10.058in

Radius of curvature of focal planeR7 = 149inR7 = 136in

Zwischen dem ursprünglichen und dem tatsächlichen Design ist ein nicht unerheblicher Unterschied hinsichtlich

Spotdiagramm und Farblängsfehler. Spielt man hingegen mit den tatsächlichen Daten, dann wäre das System prinzipiell

leicht überkorrigiert, was den Strehl nach unten drückt, was sich jedoch über eine Hauptspiegel-Retouche deutlich

reparieren von Strehl = 0.71 auf Strehl = 0.86 über eine conische Konstante auf dem HS von 0.017346. Dann ver-

bessern sich auch die Spotdiagramme im Feld. Wie sich andere Glaskombinationen auswirken, habe ich nicht untersucht.

Mit 5µ Spotdurchmesser auf 10 mm Bildfeld-Durchmesser ist das System sehr interessant. Dann aber mischt sich Coma

und Astigmatismus, aber immer noch innerhalb von 10 µ und 20 mm Bildfelddurchmesser. Der Bildfeld-RAdius ist mit -

4073 mm ebenfalls eben genug (Abweichung gerade mal 12µ zwischen Mitte und Rand) Ein Problem könnten die relativ

dünnen Korrektor-Linsen sein, mit denen man sich leicht einen Astigmatismus einhandeln kann.

####################################################################################

Hallo Wolfi,

hier das gewünschte Diagramm: Je "schneller" das System, umso kritischer werden die Spotdiagramme. F/4.5 ist eigentlich eine gute Lösung.

Rein rechnerisch gäbe es dann noch diese Variante, nur müßte man die Linsendicken und Abstände ändern . . .