B037 Meade USA ED-Halb-APO 152-1370 Diskussion Polychromatischer Strehl

Polychromatischer Strehl in Theorie und Praxis: Meade ED APO 152/1370

siehe auch hier: Meade USA ED-Halb-APO mit Zonenfehler/Mitte 152/1370

Der Begriff "Polychromatische Strehl" hat seinen Ursprung in Optical Design Programmen wie ZEMAX, Oslo etc. Und

wenn er beispielsweise wie hier beim TMB von Thomas Back siehe Fußnote (*) angegeben war, dann war dies nicht

etwa das Produkt aus Einzel-Interferogrammen in den jeweiligen Spektral-Farben, sondern das math. Ergebnis aus

einem mit ZEMAX generierten opt. System mit idealen Werten. Wer hingegen den umgekehrten Weg in der Praxis

gehen will, und aus den Farb-Interferogrammen von Blau, Grün, Gelb und Rot - eventuell sogar von violett, das man

fast nicht mehr sieht, bis hin ins tiefe Rot über die B-Linie hinaus, so wie es bei Th. Back angegeben wird, - ebenfalls

einen Polychromatischen Strehl ermitteln will, geht einen steinigen Weg - von der Arbeit noch gar nicht gesprochen.

Man bräuchte in jedem Fall für jede dieser Wellenlängen ein eigenes Interferogramm, sollte es womöglich noch

mitteln aus wer weiß wieviel Einzelinterferogrammen und müßte dann nach einem ebenso zweifelhaften Algorhytmus

den PolyStrehl berechnen. Eine erste Einschränkung erfährt man, weil sich im Violetten Spektrum nur bei völliger

Dunkelheit fotografieren läßt, visuell nahezu nichts mehr zu sehen ist. http://rohr.aiax.de/@Sepktral-Farben.jpg

Eine zweite Einschränkung ergibt sich über die Tatsache, daß oberer Link einen baugleichen Meade ED APO zeigt mit

einer anderen Korrektur-Situation. Während bei diesem ED-APO das Optimum bei Rot liegt, wäre im anderen Fall

das Optimum bei Grün. Der RC_Index-Wert über die Schnittweiten-Differenzen wäre bei beiden ähnlich, nur die System-

korrektur verschieden, und damit wäre ein Polychromatischer Strehl bereits eine Einschränkung, weil er das

Optimum auf das grüne Spektrum legt, wie die Fußnote unten z.B. zeigt. In den PolyStrehl würde also die sphärische

Korrektur einfließen, obwohl sich die verändern bzw. optimieren läßt, je nach individuellem Bedürfnis.

Ein dritter Einwand ergibt sich daraus, daß der PolyStrehl nur dann aussagekräftig ist, wenn der Gaußfehler gegen-

über dem Farblängsfehler eine größere Rolle spielt. Bei Achromaten und Halb-APOs würden wir einen sehr kleinen

polychromatischen Strehl bekommen, der hauptsächlich über den Farblängsfehler "heruntergezogen" wird. Und damit

verliert dieser PolyStrehl seinen Informations-Wert für die gesamte Bandbreite aller Refraktoren, wie es der RC_Index-

Wert eigentlich darstellt.

Ein psychologischer Einwand ergibt sich aus der Tatsache, daß immer noch ein hoher Strehl-Wert als Qualitäts-

Argument für eine Optik herhalten muß. Und da wird selbst bei Refraktor-Objektiven kaum zwischen 532 nm wave

und 632.8 nm wave unterschieden - Hauptsache hoher Strehl. Dokumentieren läßt sich das über gängige Zertifikate.

http://rohr.aiax.de/APQ97003_05.jpg Hier käme der PolyStrehl regelrecht in Erklärungs-Not.

In der Praxis ist es sinnvoll, die Möglichkeit an konkreten Optiken zu untersuchen, wie am 2. Beispiel eines Meade ED

APOs 152/1370 - der genaugenommen gar kein APO ist, sondern ein Halb-APO, bei dem der Farblängsfehler dominiert

und deswegen ein PolyStrehl prinzipiell überflüssig ist. Dieser Halb-APO hat das Optimum aus welchen Gründen auch

immer im roten Spektrum - und Punkt. Beim 1. Beispiel wäre das im Grünen.

Von Objektivseite erkennt man die Aufschrift, den Hersteller/Distributor. Eingeblendet die Ergebnisse des Farblängsfehlers, wie er

sich aus der Messung über die Farb-Interferogramme ergibt. Dabei bevorzuge ich die Meßuhr-Methode und nicht die Power-

Methode. Wer gar die farbigen Interferogramme in die RGB-Farben zerlegt, steht vollends im Wald, weil er hoffentlich merkt,

daß die Wellenlänge für das Rote Teil-Interferogramm sich deutlich unterscheidet von einem, das mit einem Interferenzfilter ent-

standen ist, das nur so am Rande. (Die Spektralfarben sind offenbar verschieden) Je nach Fokuslage kann man nun dieses

Objektiv als überkorrigiert auffassen, oder als Zonenfehler. Folgt man den Ronchi-Grammen auf der letzten Übersicht,

(dritte Reihe unten) dann handelt es sich um einen Zonen- Fehler, weil die Mitte ein "Loch" hat. Auch der Flächen-

Eindruck beim Lyot-Test vermittelt eher diesen Eindruck, allerdings läßt sich das Foucault-Bild auch anders

fokussieren.

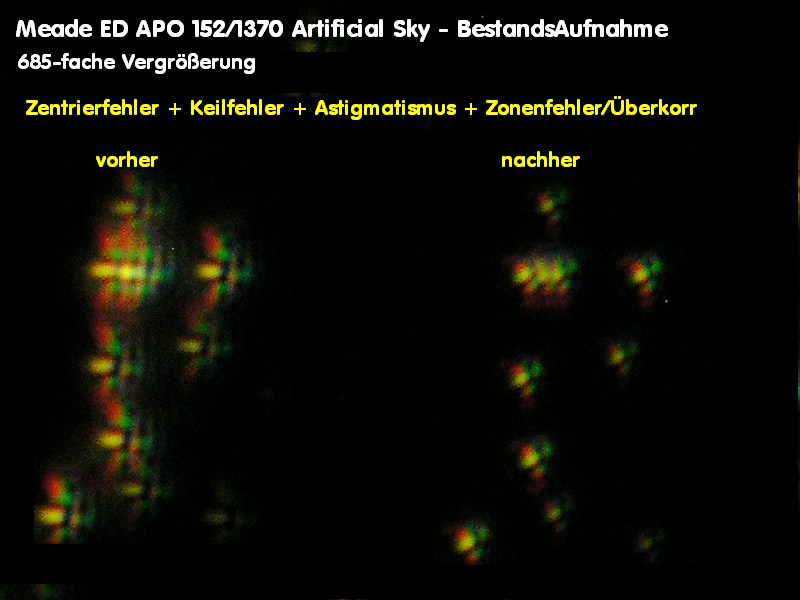

Berauschend schaute zu Beginn die Situation ohnehin nicht aus. Neben der Verkippung der Optik zum Tubus, war auch ein Zentrier-

Fehler eingebaut, der vordere Schraubring zu fest angeschraubt und ein Keilfehler der Linsen selbst rundet das Bild ab.

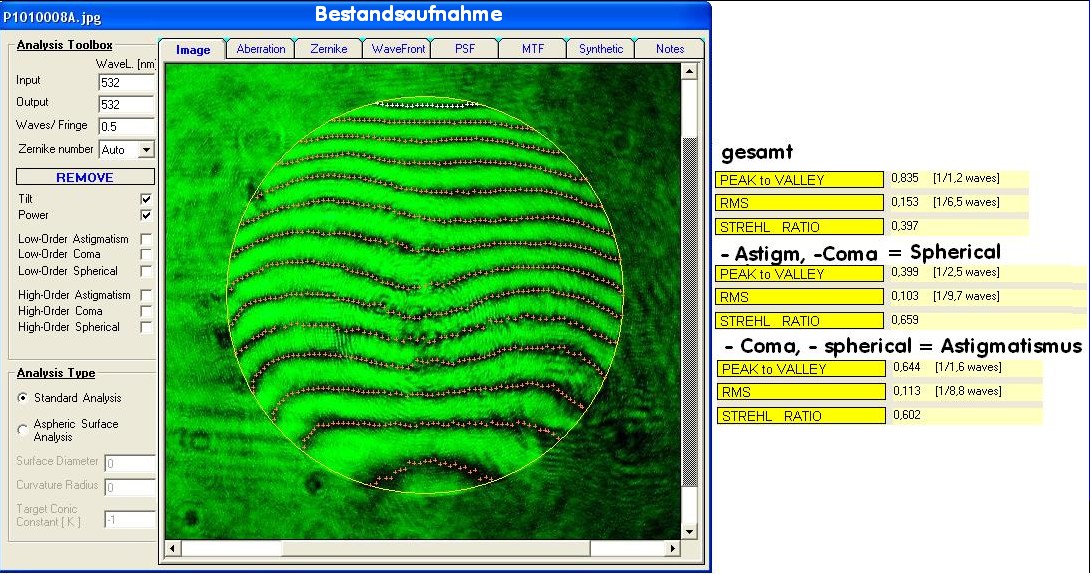

Ohne jede Optimierung liefert das IGramm vom optischen Tubus folgende Situation ab, wobei das IGramm bei 532 nm wave

entstanden ist, und das ist für diese Optik höchst unvorteilhaft, weil das Optimum tatsächlich bei Rot liegt. Laut Back sollte

es zwar bei Grün liegen, und würde man die Linsenabstände ändern, könnte man dies korrigieren. Nun besteht dieses Objektiv

aus zwei Linsen, in deren Mitte ein keilförmiger ALU-Distanz-Ring die Verkippung der Linsen zueinander regelt. Umhüllt ist dieses

"Paket" mit einem breiten Tesafilm. Diesen sollte man keinesfalls entfernen, weil sonst das Spiel der Linsen in der Fassung zu

groß wird. Die Zentrierung regelt also dieser ALU-Distanzring, auf den am FassungsRand 3 Justier- schrauben auf diesen Alu-Ring

drücken, damit sich die Linsen zueinander verkippen. Und wenn man bei dieser Arbeit nicht den Schraubring vorne etwas löst,

handelt man sich auch noch zusätzlichen Astigmatismus ein - also noch ein bischen mehr, als ohnehin schon vorhanden ist.

Diese Lyot/Foucault-Testaufnahme verrät z.B. daß der Farblängsfehler dominiert, weshalb es zur deutlichen Farbtrennung von

Grün/Gelb und Blau/Rot kommt. Würde der Gaußfehler dominieren, hätten wir eine andere Farbverteilung, wie die entsprechenden

Foucault-Bilder von hochwertigen APOs zeigen. Das "Loch" in der Mitte kann man hier auch als Zonenfehler auffassen und

dürfte ca. 1/4 der Gesamtfläche sein. Die äußere Fläche dominiert. Siehe auch hier: http://rohr.aiax.de/artifGauss.PNG

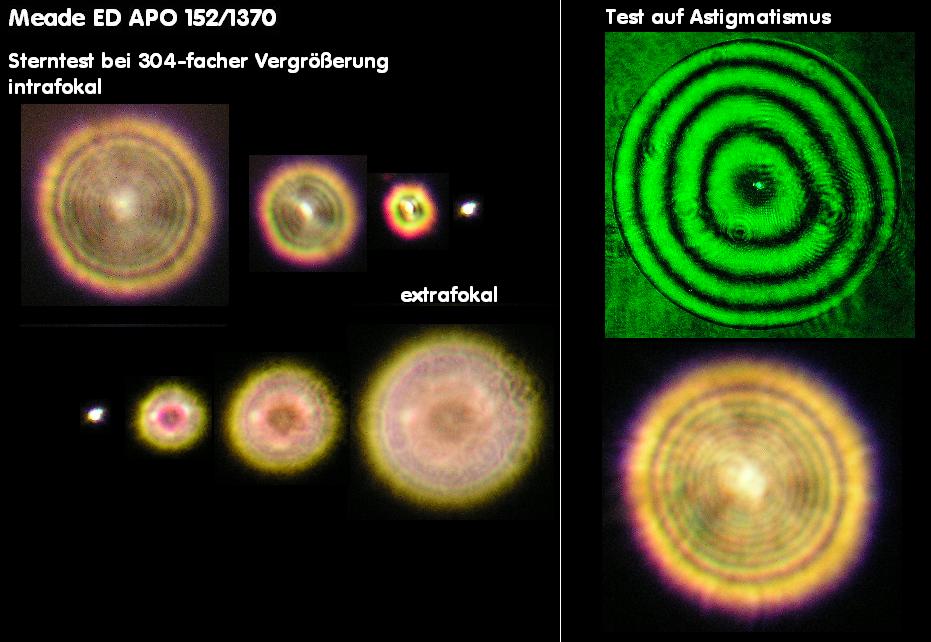

Der Sterntest paßt ebenfalls besser zu einem Halb-APO, als zu einem Voll-APO. Er ist 1. ein Nachweis für erfolgreiche Zentrierung.

Allerdings sieht man sowohl den Rest eines Astigmatismus und es taucht auch noch ein Keilfehler in der Form auf, weil die

Verteilung der Farben am Rand (nächstes Bild unten rechts) nicht ganz rotations-symmetrisch verläuft. Ein zusätzliches

IGramm bei 532 nm wave verweist auf einen leichten dreieckigen Astigmatismus. In der Summe erkennt man das auf dem

2. Bild rechts unter sehr hoher Vergrößerung, was eine Zusammenschau darstellt.

Unter dieser konkreten Vorgabe soll nun ein polychromatischer Strehl erstellt werden?

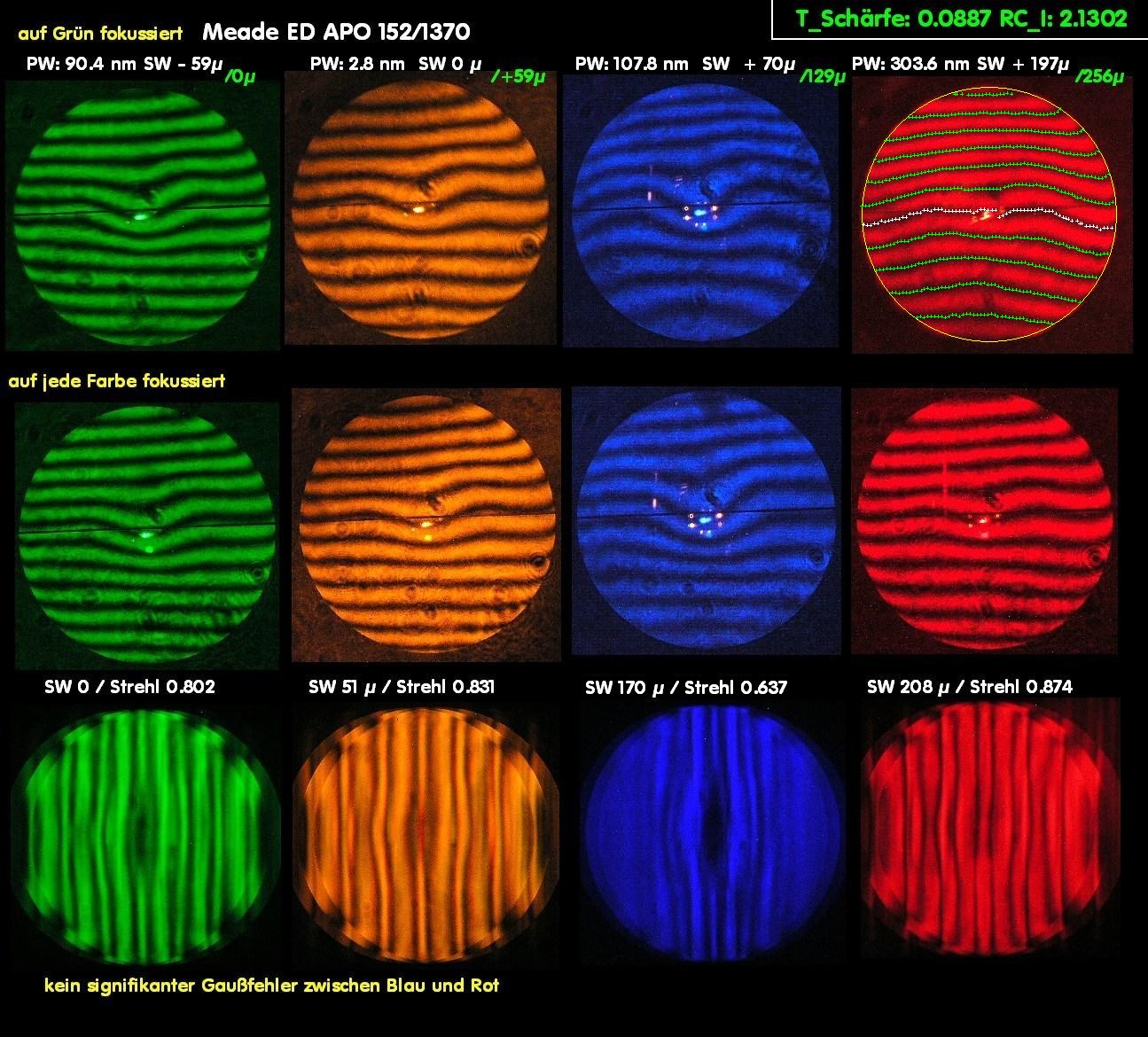

Zunächst also auf Grün fokussiert und in dieser Position die Einzel-Interferogramme erstellt. Über die Power stellt sich dann heraus

daß offenbar der Nullpunkt fälschlicherweise bei Gelb eingestellt war. Mit weißer Schrift angegeben also die Nanometer-Werte

für die Power. Daraus kann man nun die Schnittweiten Differenz ermitteln und wieder auf Grün als Nullpunkt zurückschieben.

Von Grün aus betrachtet würden dann die grün beschrifteten Werte gelten. Und die ließen sich dann mit den unteren Werten

aus der Messung mit der Meßuhr vergleichen - wobei immer noch im Raum steht: Ist die Optik überkorrigiert oder hat sie einen

Zonenfehler. Davon hängt nämlich ab, wie man in Bezug zur dunklen Linie fokussiert. Würde man die Schnittweiten-Differenz-

Werte einsetzen, die über die Power entstanden sind beim RC_Indexwert einsetzen, dann käme in diesem Fall statt 2.1302 der

Wert 2.1697 heraus. Also sogar ungünstiger.

Wichtig: Die Strehlwerte unter der mittleren IGramm-Reihe wurden über die IGramme der 1. Reihe ermittelt. Allerdings wurde

die Power deaktiviert. Das bedeutet, daß es jeweils der für diese Farbe optimale Strehlwert ist, die anderen Farben sind dann

entsprechend defokussiert. Für den PolyStrehl müßte man aber die Power zulassen. Heute noch gängige Zertifikate machen

das aber ebenso wie ich. Beispiel LZOS http://rohr.aiax.de/@MeadeED_APO_07.jpg

PW bedeutet Power, SW bedeutet Schnittweite,

Weil also der konkrete Einzelfall immer anders ist, als das im Computer generierte perfekte Design mit konkreten

Einzelstrehls und einem SummenStrehl - polychromatischer Strehl genannt, halte ich es trotz anderer Überzeugungen

für höchst fragwürdig, aus einer solchen unklaren Situation einen polychromatischen Strehl zaubern zu wollen. Wenn

das also in der Praxis Bestand haben soll, muß auf diese Feinheiten Rücksicht genommen werden, sonst wäre es

wirklich nur falscher Zauber.

Zwischen dem Design einer Optik und dem Endprodukt der konkreten Optik ist ein weiter Weg.

(*) Eine Gewichtung hinsichtlich der spektralen Empfindlichkeit eines Durchschnitts-Auges ist nicht erkennbar. Damit fehlt der Bezug zum Anwender.

Das Optimum liegt nach Tabelle bei der e-Linie = 546.1 nm wave. Violett mit 435.8 nm wave ist demzufolge signifikant überkorrigiert. Bei einem

konkreten Objektiv müßte man die Fehler von Astigmatismus und Koma als Fertigungs-Fehler abziehen, wenn man mit den Werten aus dem Design

vergleichen möchte. Da müßten aber die Glasschmelzen exakt übereinstimmen und ebenso die Abstände der jeweiligen Linsen im Mikron-Bereich.

Man wird also immer Fertigungs-Toleranzen haben, sodaß ein Vergleich mit theoretischen Strehlwerten wenig vergleichbare Informationen zu

anderen Objektiven abliefert, schon weil man deren Systemdaten nicht hat.