A130 TAL 125R Apolar APO Refraktor 125-940

TAL 125R Apolar APO Refraktor 125/940

Siehe auch:http://www.astronomie-ecke.de/html/tal.html

Unter der Rubrik "Händlerangebote" tauchten gegen Ende des Threads einige polemische Beiträge auf. Ich bitte also erneut um

ausschließlich sachliche Beiträge. Polemische Antworten werde ich nach Off Topic verschieben. Dieser Bericht ist also die Fort-

führung des sachlichen Teils des dortigen Threads.

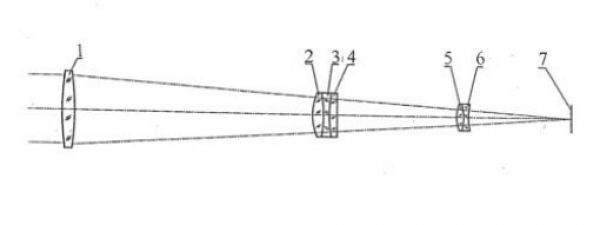

Dieser APO-Refraktor mag auch für fotografische Zwecke geeignet sein, aufgrund einer deutlich erkennbaren Vignettierung dürfte

aber die visuelle Nutzung eher im Vordergrund stehen. Im Unterschied zu Triplets, die am Tubus-Anfang zu suchen sind, zieht sich

dieses System über den gesamten opt. Tubus. Wenn also im Innern ein Zentrierfehler vorhanden ist, oder Spiel der Linsenfassung,

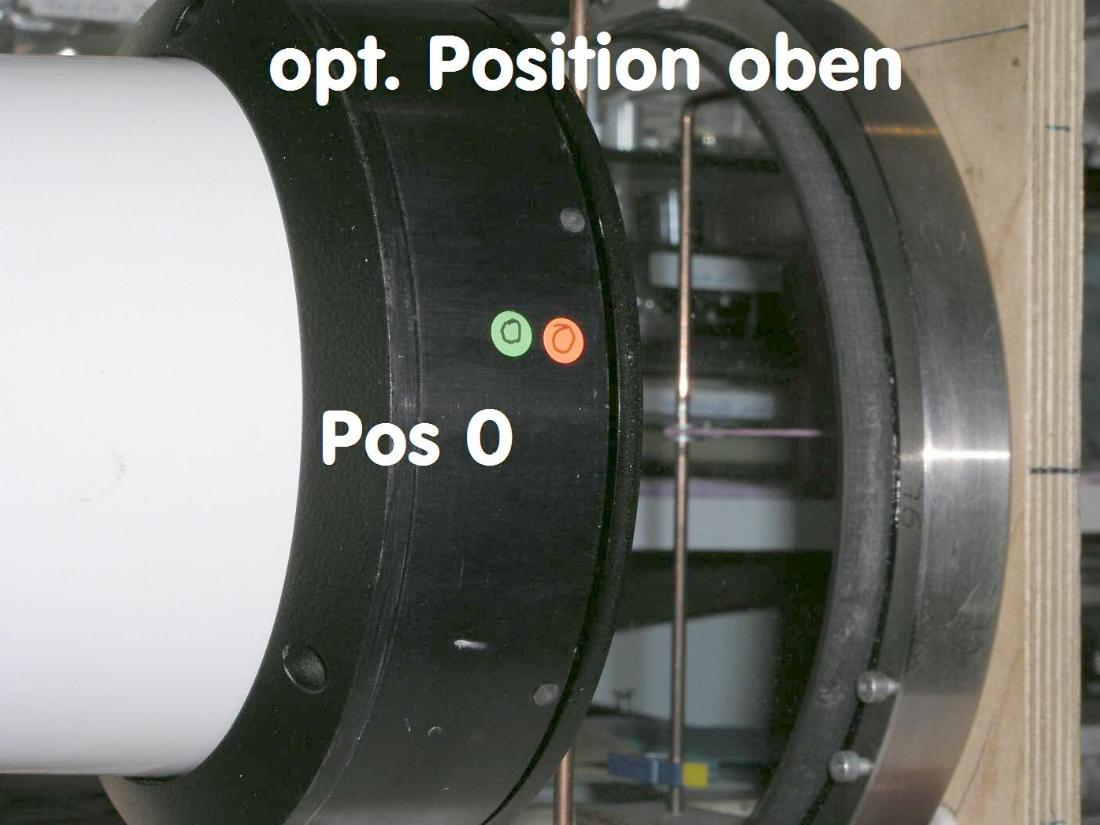

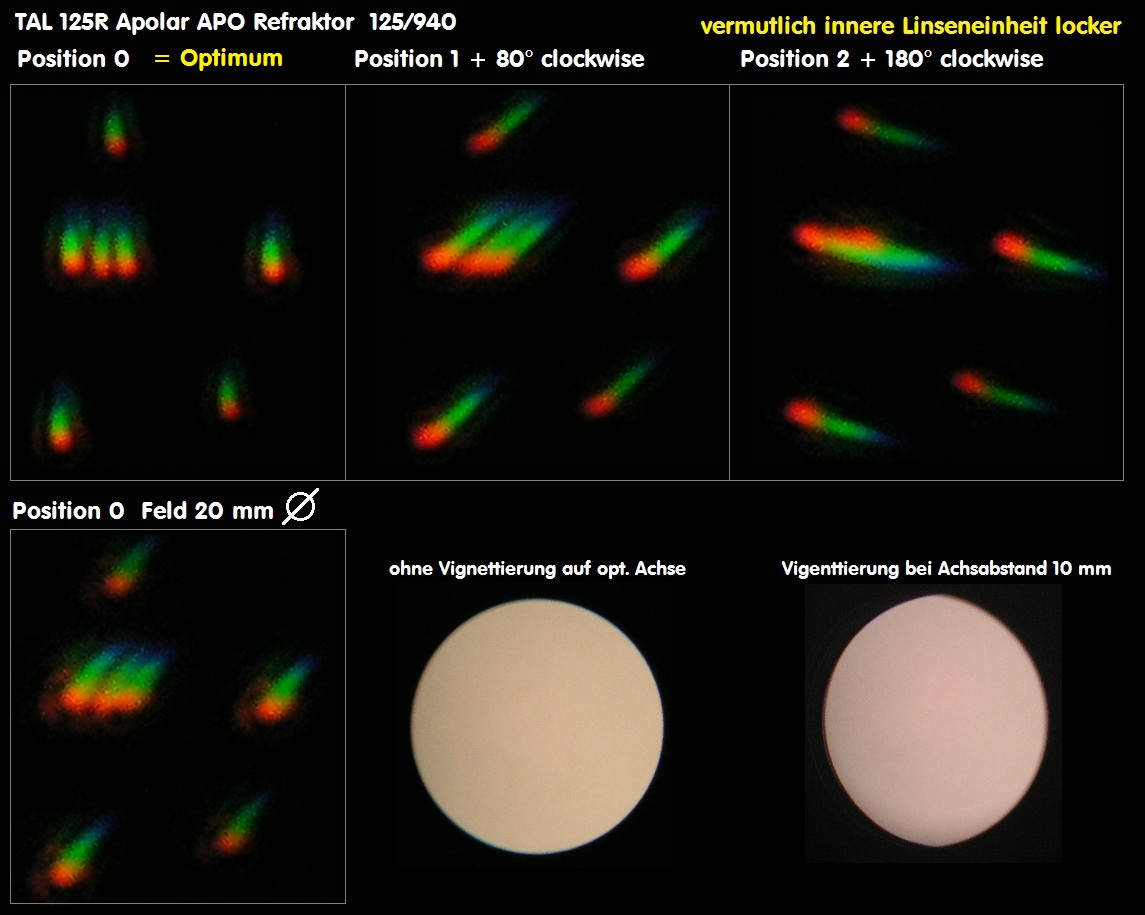

dann kommt es genau zu dem Effekt, der auf Cloudy Nights "Mini Spektrum" genannt wurde": Dieser Tubus hier hat eine optimale

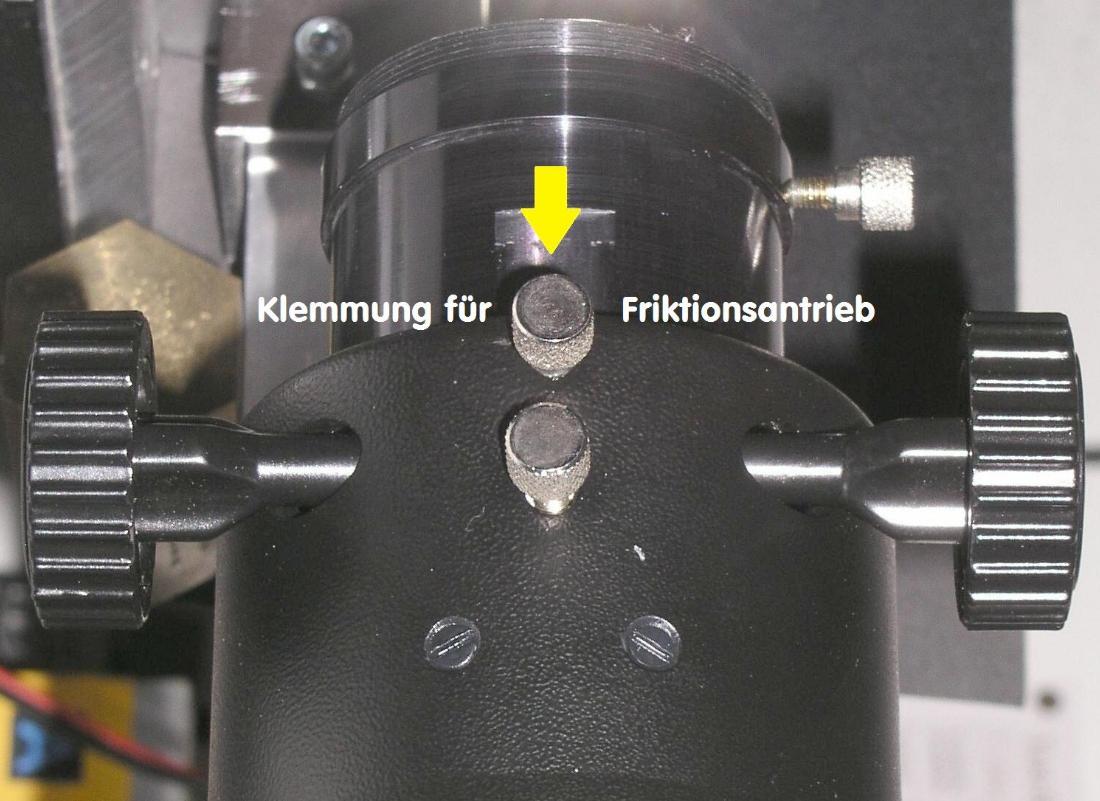

Position (0), und in dieser Position wurden alle Testergebnisse erstellt. Der Okular-Auszug funktioniert, wenn man die richtige

Klemmschraube ein wenig anzieht.

Quote:

in horizontaler Lage konnte ich eine leichte Dejustierung ausmachen,

Der von Markus Ludes bereits bemerkte Zentrierfehler im Ursprungs-Thread oben ist unterschiedlich groß, je nach der Position, mit der der

opt. Tubus in der Wiege liegt. Zu Beginn ging es also um die Frage, ob man durch Drehen dieses Tubus den Zentrier-Fehler minimieren kann.

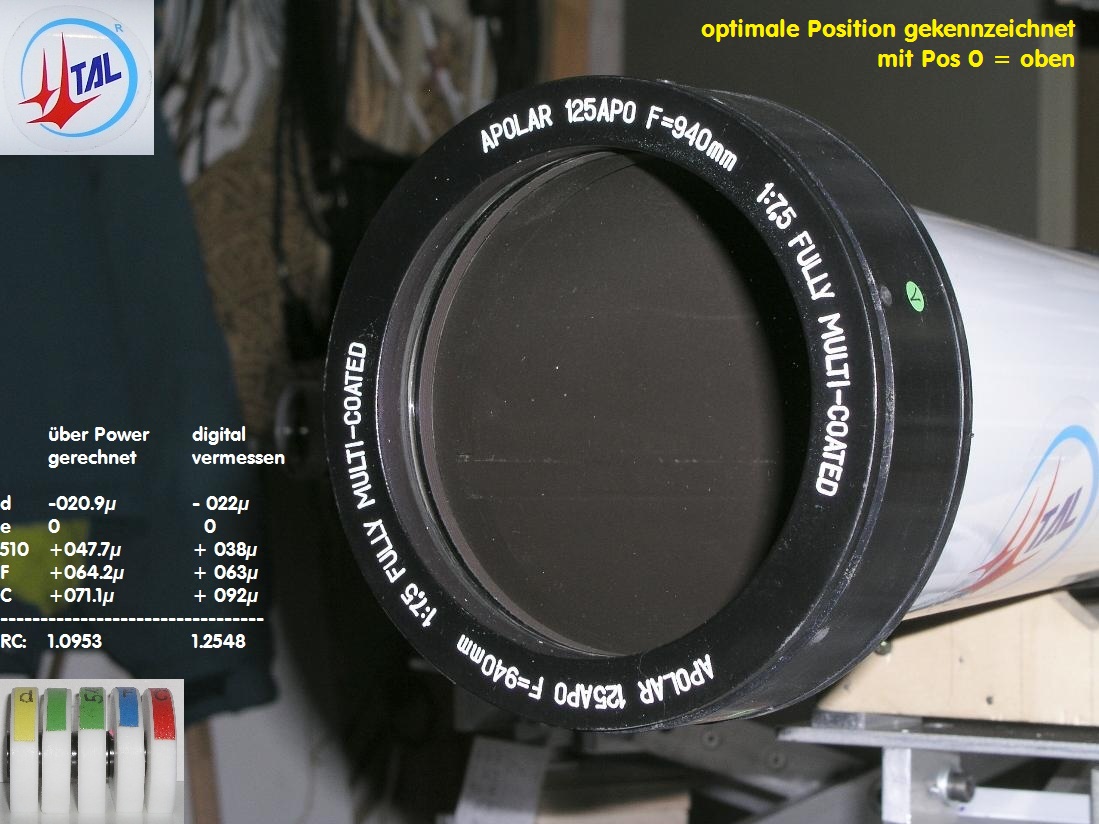

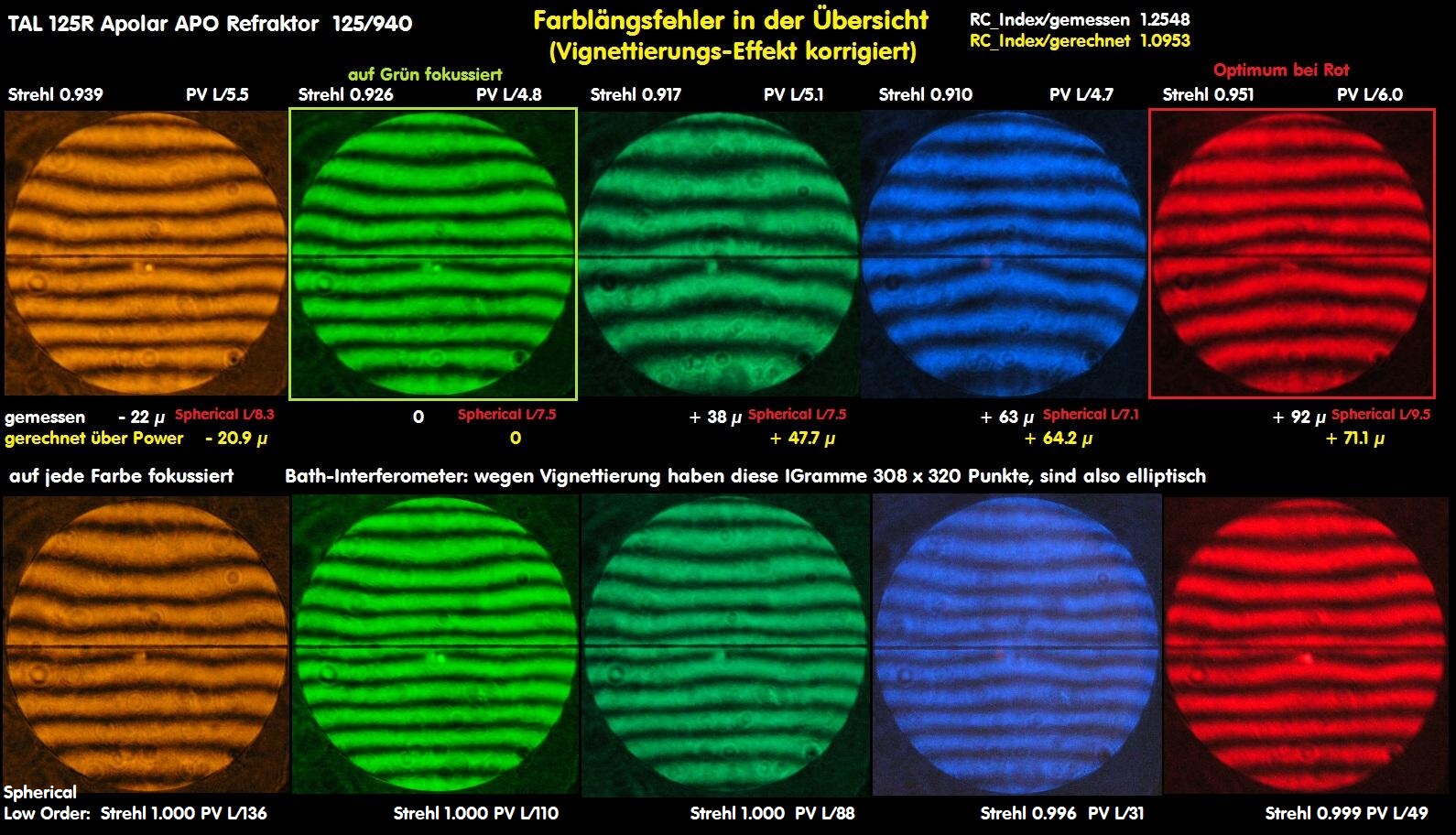

Bei einem 8-Zoll APO hatte ich unlängst ebenfalls diese Situation. Der Farblängsfehler wurde auf zwei Arten ermittelt und gegenübergestellt:

Bei einer RC_Indexzahl hat man es also mit einem APO zu tun, wobei der visuelle Farbeindruck zunächst sehr farbrein erscheint, und man

erwartet eine kleinere RC_Indexzahl. Seinen besten Strehlwert hat dieses System im roten Spektrum. Der Gaußfehler verschwindet fast völlig

hinter dem Zonenfehler, wie immer der entsteht.

Die äußere Form ist etwas gewöhnungs-bedürftig, die Drehteile zwar funktional, aber das äußere Erscheinungsbild macht nicht gerade einen "wertvollen" Eindruck, wie

das viele Mitbewerber können. Welchen Sinn der schmale Gummi-ring nach dem konischen vorderen Fernrohrteil haben soll, habe ich noch nicht entdeckt. Weiter hinten

sitzt ein weitere Gummiring schief zwischen Tubus und Okulareinheit.

Der erste Bild-Eindruck mit dem Artificial Sky Test war ernüchternd, und es stellte sich sofort die Frage, mit welchen einfachen Mitteln läßt sich das verringern

oder beheben. Schließlich entschied ich mich für ein schrittweises Drehen des Tubus und fand tatsächlich die Stelle, bei der dieser Fehler am kleinsten ist.

Das bedeutet, daß man am Himmel die richtige Orientierung finden muß.

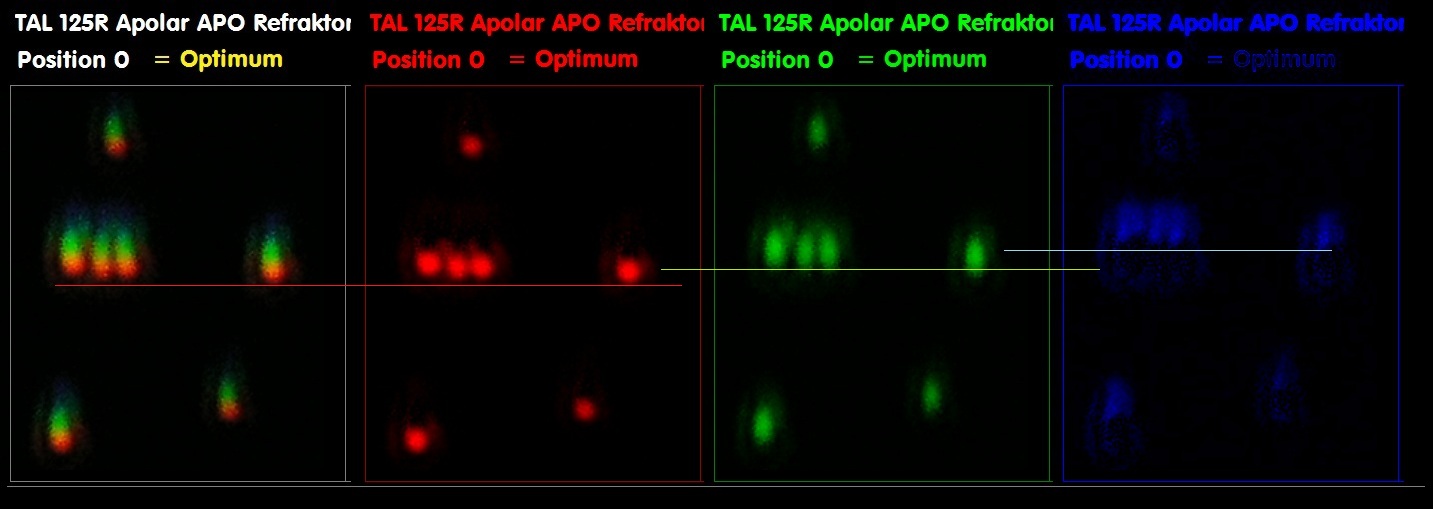

Wie dieser lästige Fehler in den unterschiedlichen Drehpositionen aussieht, zeigt die folgende Übersicht: Dabei dreht sich aber der grüne Schweif nicht in analoger

Weise mit. Bei einer Tubusdrehung von 180° dreht sich dieser Schweif nur ca. 100° weiter. Ebenso seltsam ist der Umstand, daß in der Position Null der Schweif

plötzlich nach 14:00 strebt, weil man den Artificial Sky Test um 10 mm nach rechts verschoben hat und nun bei einem Durchmesser von 20 mm wäre. Bei allen

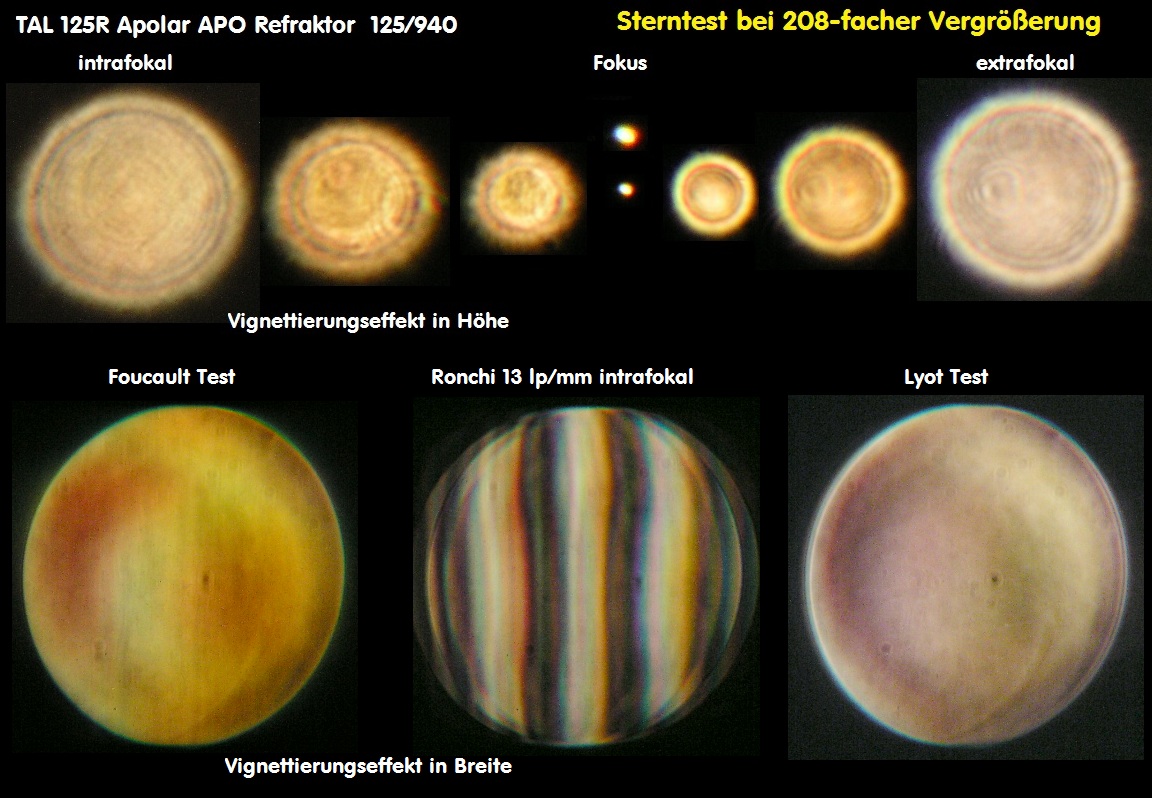

Test-Bildern, die nicht exakt auf der Achse entstanden sind, also Foucault-, Ronchi, Lyot, IGramme, Sterntest, erkennt man deutliche Vignettierung, die bereits

bei einem Achsabstand von nur 2 mm beginnt. Man wäre also wie bei einem Maksutov gezwungen, diese Tests alle exakt auf der Achse zu machen. Aus diesem

Grund halte ich es für fragwürdig, dieses System auch für die fotografische Nutzung zu empfehlen.

Quote:

----------

----------

In späteren Diskussions-Beiträgen geht es um die Frage, wie das Mini Spektrum, Zit CloudyNights zu deuten sei bzw. entsteht.

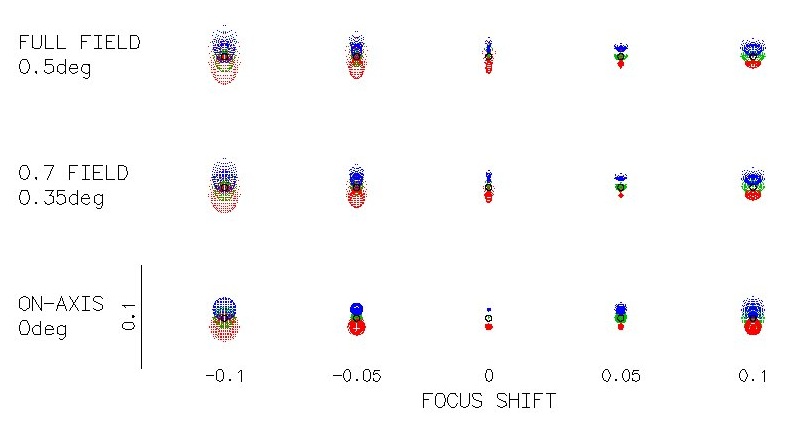

Über das Design dürfte das mittlere Triplet mit großer Wahrscheinlichkeit verkippt sein. Dies veranschaulicht Gerd mit einer OSLO Simulation:

und läßt sich auch erklären, wenn man das Bild in seine RGB-Farben zerlegt.

Es ist also ein behebbarer Zentrierfehler im System, der auch am Himmel aufgefallen ist. Streitig ist nur die Größe dieses Effektes.

----------

-------

Interessanterweise haben die defokussierten Sternscheibchen nahezu keinen Farbsaum, und dieser Umstand vermittelt einen sehr farbreinen Eindruck.

Sowohl Foucault wie auch Ronchigitter zeigt aber einen Zonenfehler, der sich über das gesamte System zieht und sowas wie sphärische Aberration höherer

Ordnung wäre. Irreguläre Störungen kann man auch erkennen.

Einen ausgeprägten Gaußfehler, wie die üblichen Doublet- oder Triplet-Systeme hat dieses System offenbar nicht. Es dominiert tatsächlich der Zonenfehler über alle

Interferogramme.

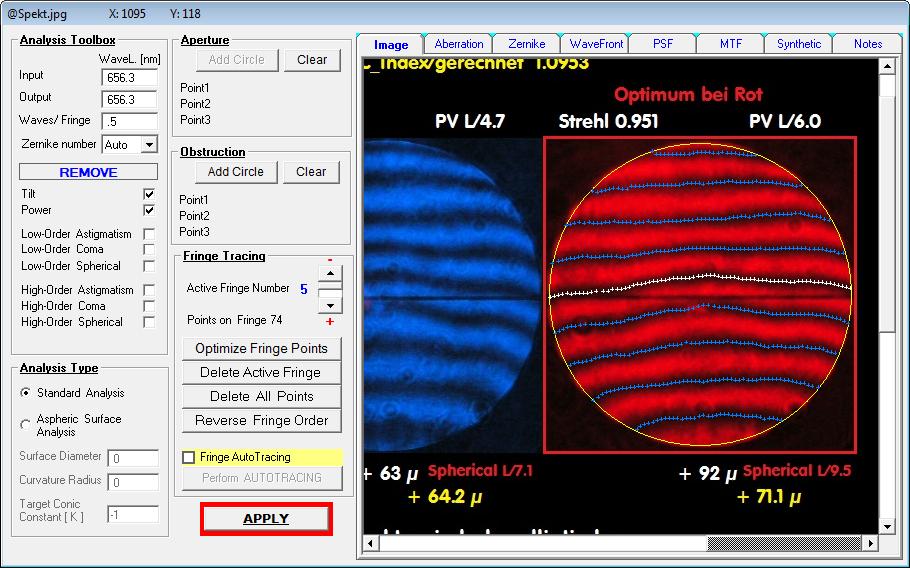

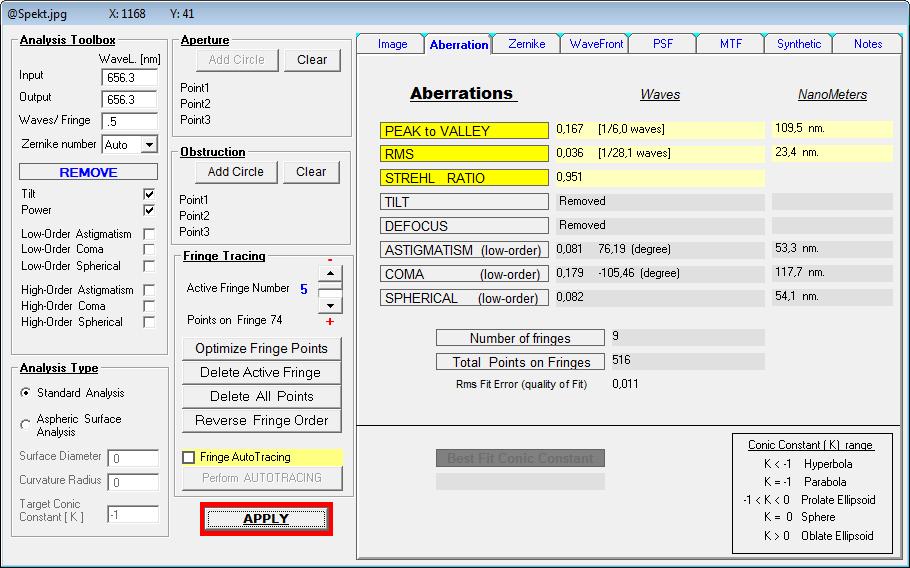

Beim Wert für Spherical (rote Schrift, obere Reihe/Igramme), mit dem der Gaußfehler ausgedrückt wird, ist sowohl Low- wie High-Order enthalten. Der Zonen- bzw. Flächen-

fehler (= Fertigungsfehler) wäre dem High Order zuzurechnen, während genaugenommen nur Low Order die Über- oder Untrerkorrektur ausdrückt (Siehe unter Reihe/Igramme,

weiße Schrift). Insofern verschwindet der Gaußfehler völlig hinter dem über den Foucaultest erkennbaren Zonenfehler und bestätigt den Eindruck, den Markus Ludes bereits gewonnen hat.

Spektr. Strehl PV

d . . . . 1.000 . . . . L/136

e . . . . 1.000 . . . . L/110

510 . . 1.000 . . . . L/88

F . . . . 0.996 . . . . L/31

C . . . . 0.999 . . . . L/49

Mit einem Strehl von 0.95 wäre dieser APO durchaus innerhalb der Toleranz, nach Thomas Back (TMB-Desing) sollte dieses Optimum

aber im grünen Spektrum liegen. Für die H-alpha Beobachtung wäre aber dieser APO die richtige Wahl.

Die hinterste Stellschraube vor dem Okularauszug muß man mäßig anziehen, und dann wäre das Spiel an dieser Stelle behoben und der Auszug funktioniert.

Fazit: Über die Eigenheiten dieses optischen Systems wissen wir noch zu wenig, um es entsprechend vergleichen und beurteilen zu können. Der gesamte

optische Tubus weicht aber erheblich von den gewohnten APO's ab, wie ich sie in den letzten Jahren hier hatte. Ob sich deshalb dieser Refraktor in der

Szene durchsetzt, kann ich nicht beurteilen. Am äußeren Design sollte man unbedingt noch feilen: Das Auge isst nämlich mit.

Foto-Tauglichkeit

Quote:

http://www.watchgear.de/PictureLink/Apolar3.jpg

Hier ein Testbild mit den 4 Ecken und der Mitte in der vollen Auflösung der 1000D

Simullation CCDInspektor

http://www.watchgear.de/PictureLink/Apolar2.jpg

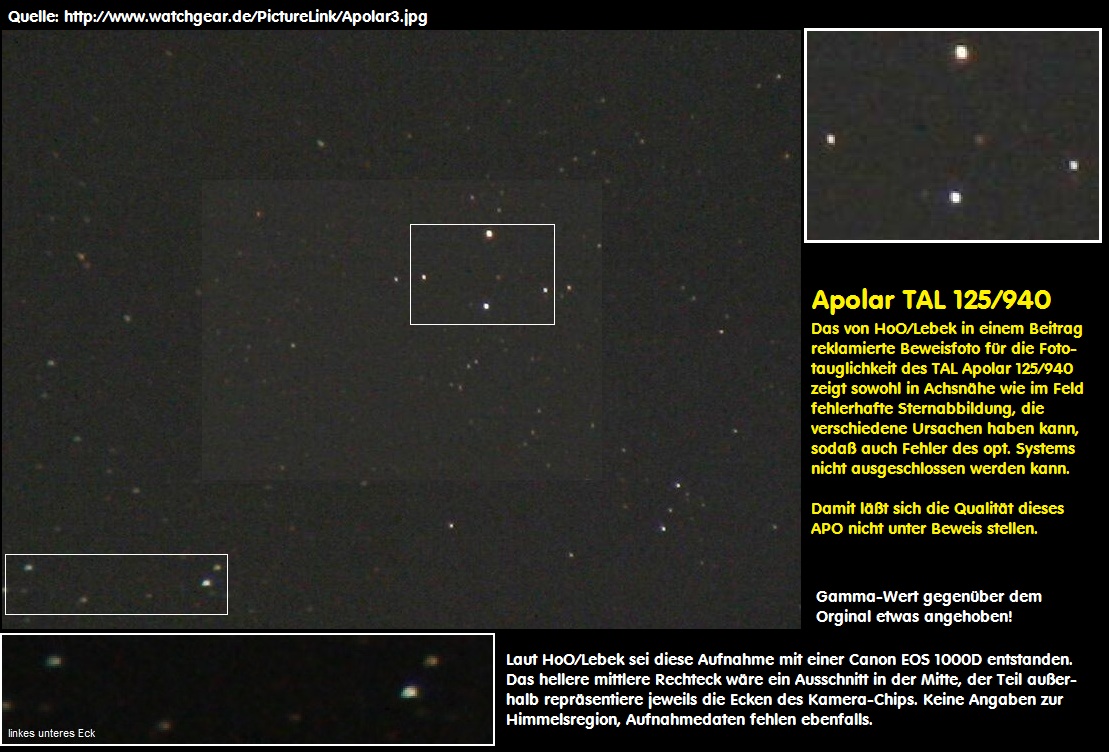

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde von einem der Händler auf das folgende Beweis-Foto aufmerksam gemacht, welches nach Aufkunft dieses

Händlers von Klaus Weyer erstellt worden war. Dabei zeige, so die Auskunft, das mittlere leicht hellere Rechteck die Orginalauflösung der 1000 D Kamera,

sowie die Ecken jeweils am Rand. Beim folgenden Bild wurde der Gamma-Wert von mir etwas angehoben, um den Sachverhalt besser sichtbar zu machen.

bei folgender Übersicht sind die markierten Ausschnitte leicht vergrößert. Von punktförmiger Auflösung, wie es von diesem Händler behauptet wird, kann man leider

nicht sprechen, obwohl dieser Teil der zusammengesetzten Aufnahme aus dem achsnahen Bereich stammt. Der Bereich unten links deutet ebenfalls auf mehrere

Fehlermöglichkeiten hin. Als Beweis für eine fotografische Nutzung läßt sich diese Aufnahme nicht verwenden.

Kommentare

Vor ca. 4 Jahren habe ich von APM das Vorführmodell gekauft. Ich bin von seiner optischen Leistung sehr sehr erfreut. In Jupiter, Saturn, Venus oder Mond zeigt er selbst bei 350 facher Vergrösserung nicht den Hauch eines Farbfehlers. Die Bilder sind so scharf, als wären sie mit dem Rasiermesser ausgeschnitten worden, Jupiters roter Fleck ist ein Leichtes, der Schatten eines Mondes auf ihm gleicht einem Nadelstich in Alufolie; Saturns Cassini-Trennung klar durchgezogen. Dieser Refraktor zeigt gleiche optische Qualitäten wie der TOA 130 meines Kollegen. Tip: Bino verwenden

Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.